アクアポニックスでこんな悩みを抱えていませんか?

✅野菜が育たない… 魚は元気なのに、作物が枯れてしまう

✅成長が遅い… 水質は問題ないはずなのに、収穫が期待通りではない

✅原因が分からない… 試行錯誤を繰り返すも、うまくいかない

アクアポニックスは、魚と植物の共生による理想的な農法ですが、「魚のフンだけですべての栄養がまかなえる」と思っていると、思わぬ壁にぶつかります。

実際には、水質・光量・栄養バランス・害虫対策・システム設計など、見落としやすい要素が数多く存在します。

これらを適切に管理しないと、野菜の成長が止まり、最悪の場合は枯れてしまいます。

私は10年の熱帯魚飼育の経験と5年間の植木屋の経験を掛け合わせ、2021年からアクアポニックスを運用しながら、数々の失敗と試行錯誤を繰り返してきました。

しかし、原因を一つずつ分析し、適切な対策を実践したことで、安定した収穫を実現できるようになりました。

本記事では、「なぜ野菜が育たないのか?」 その 8つの主要な原因と確実に改善するための具体策 を詳しく解説します。

本記事を読むと分かること

✅ 水質管理の基本:pH・硝酸塩・水温のチェック方法と適正値

✅ アクアポニックスに適した光量と、効果的な育成ライトの選び方

✅ 「魚のフンだけでは不足する」微量元素の補給方法

✅ 害虫対策の必須テクニック!化学農薬なしでも野菜を守る方法

✅ システム設計の見落としポイント:ポンプ・水流・フィルターの正しい管理法

この記事を読めば、あなたのアクアポニックス環境で 「どこを改善すればいいのか?」 が明確になります。

さらに、最後には 「よくある質問(Q&A)」 にもお答えし、トラブル解決の参考になる情報を提供します。

✅ 「野菜が育たない…」と悩んでいるなら、今すぐチェックして対策を始めましょう!

それでは、まず 最も多い失敗の原因 から見ていきましょう。

- 1. 水質を把握していない:定期的な検査でpH・硝酸塩・水温をチェック

- 2. 光量不足:室内栽培なら育成ライトで補う

- 3. 季節に合わない野菜を植えている:冬に夏野菜はNG

- 4. 実は栄養が不足している:魚のフンだけじゃ足りない微量元素

- 5. 魚と野菜、微生物のバランスが悪い:匹数・フィルター容量を見誤っている

- 6. 害虫対策をしていない:農薬NGだからこそ早期発見と物理的防除が重要

- 7. システム容量や設計に無理がある:ポンプ・配管・水流の不具合で失敗

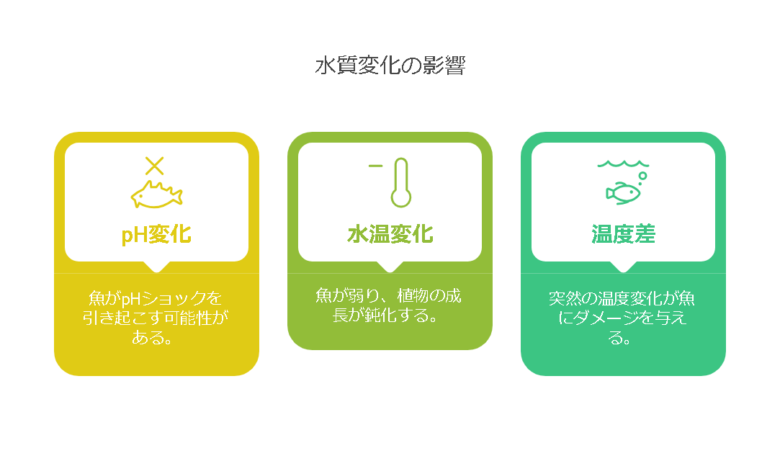

- 8. pH変化・温度変化への意識が薄い:季節や給水タイミングで急変しない?

- 9. Q&A:よくある質問集(餌のやり方、魚病、野菜の種類など)

- 【アクアポニックスで野菜が育たない原因と解決策】成功のまとめ

1. 水質を把握していない:定期的な検査でpH・硝酸塩・水温をチェック

水質管理の重要性

アクアポニックスでは、魚・バクテリア・植物が水中でつながるため、水質がすべての生命活動を支える基盤になります。

適切な水質管理を怠ると、野菜の成長が遅れるだけでなく、魚の健康にも悪影響を及ぼすことになります。

水質が野菜の成長に与える影響

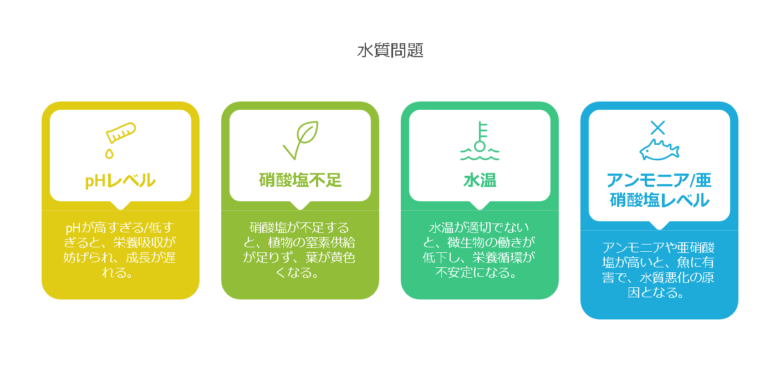

✅ pHが高すぎる/低すぎる → 栄養吸収が妨げられ、成長が遅れる

✅ 硝酸塩(NO3)が不足すると → 植物の窒素供給が足りず、葉が黄色くなる

✅ 水温が適切でない → 微生物の働きが低下し、栄養循環が不安定に

✅ アンモニアや亜硝酸塩が高い → 魚に有害で、水質悪化の原因となる

水質管理の基本項目と適正範囲

| 測定項目 | 理想的な範囲 | 説明 |

|---|---|---|

| pH | 6.5 ~ 7.5 | 高すぎると微量元素の吸収が阻害され、低すぎるとバクテリア活動が不安定に |

| 硝酸塩(NO3) | 5 ~ 40 ppm | 野菜の成長に必要な窒素源。 不足すると黄変、過剰だと水質悪化 |

| 水温 | 18 ~ 28℃ | 植物・魚・バクテリアすべてに適した温度範囲 |

| アンモニア(NH3) | 0 ppm | 高濃度になると魚に有害、ろ過能力が不足しているサイン |

| 亜硝酸塩(NO2) | 0 ppm | 亜硝酸が蓄積すると魚に毒性が強く、バクテリアの活性が必要 |

水質検査の頻度とおすすめキット

✅ 検査頻度の目安

- 週1回:pH、硝酸塩、アンモニアの簡易チェック

- 月1回:詳細な水質検査(総硬度、炭酸硬度なども含める)

✅ おすすめの水質検査キット

- テトラ 6in1(試験紙タイプで簡単にpHやNO3を測定可能)

- API マスターキット(より正確な測定が可能な液体テスト)

- デジタルpHメーター(頻繁にpHを測る場合はデジタル測定器が便利)

水質管理を怠るとどうなる?

✅ pHが7.5以上になると → 鉄やマンガンなどの微量元素の吸収が阻害され、栄養不足に

✅ 硝酸塩がゼロに近いと → 窒素不足で葉の黄変が発生

✅ アンモニアや亜硝酸塩が上昇すると → 魚が中毒を起こし、死に至る可能性も

✅ 水温が適正範囲を超えると → 微生物の活動が低下し、栄養循環が乱れる

水質管理を徹底し、安定した環境を作ろう

アクアポニックスでは、水質がすべての成長のカギを握ると言っても過言ではありません。

定期的な水質検査を習慣化し、理想的な環境を維持することで、野菜の成長を最大限に引き出しましょう。

次の章では、光量不足がもたらす影響と、適切な光環境の整え方について解説します。

2. 光量不足:室内栽培なら育成ライトで補う

光量不足がもたらす影響

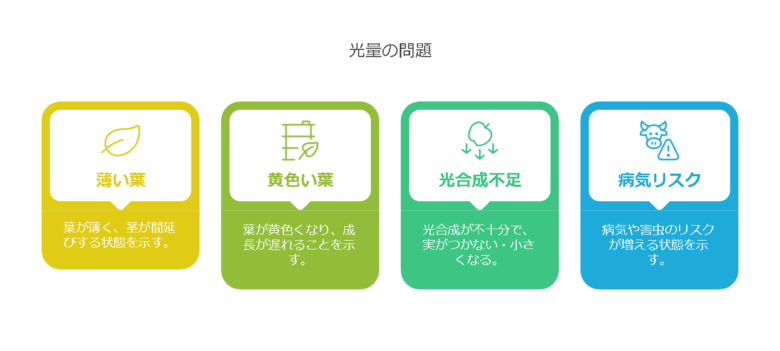

アクアポニックスでは、水質管理と同じくらい「光量」が重要です。

特に、室内栽培では太陽光が不足しがちで、植物の成長が遅れたり、徒長(茎が間延びしてひょろひょろになる)する原因になります。

✅ 光量不足が原因で起こる問題

このような症状が見られる場合、光量が不足している可能性が高いです。

植物の成長に必要な光の基準

植物の種類によって必要な光量は異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。

| 植物の種類 | 最適な光強度(PPFD) | 日照時間の目安 |

|---|---|---|

| 葉物野菜(レタス・小松菜) | 100~300 μmol/m²/s | 12~16時間 |

| 果菜類(トマト・ピーマン・ナス) | 300~600 μmol/m²/s | 14~18時間 |

| ハーブ類(バジル・ミント) | 150~400 μmol/m²/s | 12~16時間 |

※PPFD(光合成有効光量子束密度):植物が光合成に利用できる光の強さ

光量不足を防ぐ方法:植物育成ライトの活用

室内栽培の場合、太陽光の代わりに植物育成ライト(LEDライト)を使用することで、適切な光量を確保できます。

✅ 育成ライト選びのポイント

おすすめの植物育成ライト

🔹 Mars Hydro TS 1000(高出力で広範囲を照射可能)

🔹 Spider Farmer SF-600(エネルギー効率が高く、初心者向け)

🔹 Philips LED 植物育成ライト(コンパクトで設置しやすい)

室内アクアポニックスでの光管理のポイント

✅ 光量は植物の種類に合わせて調整する(葉物野菜なら100~300μmol/m²/s)

✅ 日照時間を適切に設定する(果菜類なら14時間以上)

✅ ライトの位置を適切に調整し、均等に光を当てる

✅ 定期的に葉の色や成長状態をチェックし、光量を最適化する

適切な光環境を整えて、健康な植物を育てよう

室内アクアポニックスでは、光量不足が大きな成長の妨げになります。

育成ライトを活用し、適切な光環境を作ることで、健康で丈夫な野菜を育てることが可能です。

次の章では、季節に合った野菜選びと、適切な水温管理の重要性について解説します。

3. 季節に合わない野菜を植えている:冬に夏野菜はNG

季節外れの作物が失敗しやすい理由

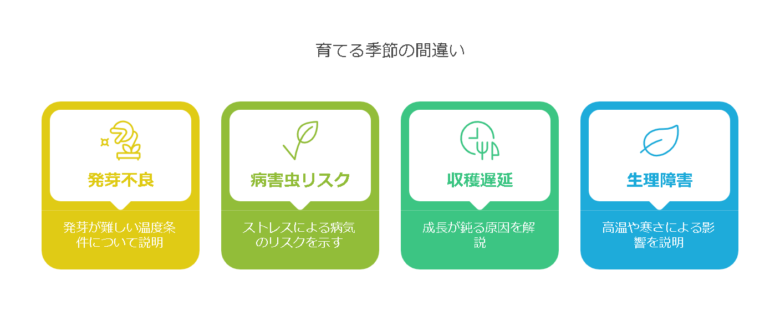

アクアポニックスでは、魚の水温や環境が一定であることが多いため、季節に合わない野菜を育てようとすると、成長がうまくいかないことがあります。

屋外・温室・室内など環境によって違いはありますが、基本的には作物の適正温度を意識することが重要です。

✅ 気温や水温が合わないことで起こる問題

季節ごとの適した作物の選び方

| 季節 | 適した野菜 | 適正水温 |

|---|---|---|

| 春(15~25℃) | レタス、ほうれん草、小松菜、パクチー | 18~22℃ |

| 夏(25~35℃) | トマト、キュウリ、ピーマン、ナス | 22~28℃ |

| 秋(15~25℃) | ブロッコリー、キャベツ、ラディッシュ | 18~22℃ |

| 冬(10~18℃) | ハクサイ、ネギ、チンゲンサイ、ミズナ | 12~18℃ |

※ 水温が適正範囲を超えると成長が鈍るため、環境に応じた管理が必要です。

失敗しやすい典型例

❌ 冬に夏野菜(トマト・キュウリ・ナス)を植える → 水温が低すぎて発芽・成長が遅れ、病気にかかりやすい

❌ 夏に冬野菜(ハクサイ・ブロッコリー)を植える → 高温ストレスで生育不良、害虫の被害を受けやすい

❌ 水温管理を怠る → 野菜の成長に最適な温度を維持できず、成長不良や病気が発生

季節を超えて栽培するための工夫

「どうしても季節外れの野菜を育てたい」という場合、以下の対策を検討しましょう。

✅ 水温管理を行う

- 冬場はヒーター(例:アクアリウム用ヒーター)で水温をキープ

- 夏場は遮光・クーリングシステム(ファン・水冷装置)を活用

- 水温センサーを導入し、温度変化をリアルタイムでチェック

✅ 温室・ハウスを活用する

- 屋外ならビニールハウスや簡易温室を設置

- 寒冷地ならLED補光や保温シートで温度を調整

✅ 品種を選ぶ

- 耐暑・耐寒品種を選ぶ(例:耐暑性の強いレタス・ミズナなど)

- 栽培期間が短い野菜を選択(ラディッシュなど)

季節に合った野菜選びで失敗を防ぐ

アクアポニックスで野菜を育てる際には、気温や水温が作物の適正範囲に合っているかを必ず確認することが重要です。

特に、夏に冬野菜・冬に夏野菜を育てようとすると失敗しやすいため、環境に応じた選択を心がけましょう。

水温管理やハウス栽培を活用すれば、一定の季節外栽培も可能ですが、コストや管理の手間が増えるため、慎重に検討しましょう。

次の章では、栄養不足がもたらす問題と、その解決策について詳しく解説します。

4. 実は栄養が不足している:魚のフンだけじゃ足りない微量元素

アクアポニックスにおける栄養不足の問題

アクアポニックスは、魚のフンを利用して植物を育てる循環型のシステムですが、すべての栄養素が完全に供給されるわけではありません。

魚のフンには窒素(N)やリン(P)が豊富に含まれていますが、カリウム(K)、カルシウム(Ca)、鉄(Fe)などの微量元素は不足しやすいのが実情です。

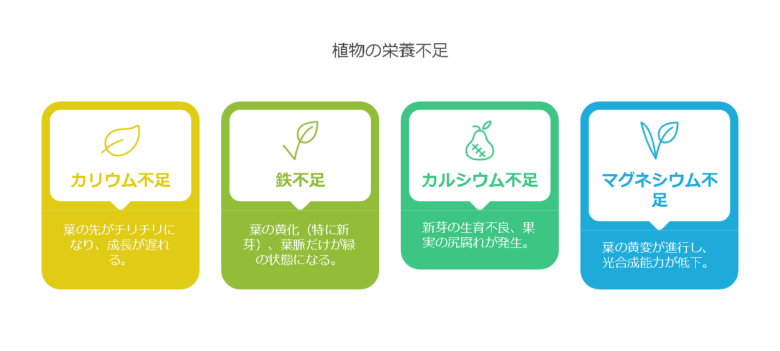

✅ 栄養不足が起こるとどうなる?

これらの栄養素が不足すると、野菜の成長が悪くなり、収穫量が減少する原因になります。

不足しやすい栄養素とその対策

| 不足しやすい栄養素 | 症状 | 補給方法 |

|---|---|---|

| カリウム(K) | 葉の先が枯れる、果実の成長不良 | 炭酸カリウム、硫酸カリウム |

| カルシウム(Ca) | 葉の縁が縮れる、新芽が変形 | 硝酸カルシウム、貝殻粉末 |

| 鉄(Fe) | 葉の黄変、成長停滞 | メネデール、キレート鉄 |

| マグネシウム(Mg) | 葉の葉脈が緑で、周囲が黄変 | 硫酸マグネシウム、エプソムソルト |

魚のエサだけでは補えない理由

魚のフンには窒素やリンが多く含まれていますが、カリウムやカルシウム、鉄、マグネシウムは微量しか含まれていません。

また、魚の種類やエサの成分によって供給される栄養素が異なるため、システム全体のバランスを考えて補給する必要があります。

✅ 魚の種類別に供給される栄養素

- メダカ・金魚 → 窒素は多いが、カリウム・カルシウムは不足しがち

- ナマズ・ティラピア → リンは多いが、鉄・マグネシウムが不足しやすい

- 鯉・フナ → 窒素とリンは豊富だが、カリウム・マグネシウムが不足することがある

栄養補給の方法

✅ 手軽に補給するなら?

- 液体肥料(例:メネデール、HB-101) → 鉄やカリウムを手軽に補給

- 天然ミネラル補給(例:海藻エキス) → 微量元素を幅広く補う

植物を超元気にする天然植物活力液「HB-101」。

植物本来の力を最大限に引き出せます。

✅ より精密に管理するなら?

- 専用の微量元素添加剤を使用(例:キレート鉄、エプソムソルト)

- 土壌試験キットを使い、定期的に成分をチェック

- 水質モニタリングを行い、必要に応じて調整

バランスの取れた栄養補給が成功のカギ

アクアポニックスでは、魚のフンだけでは不十分な栄養素を適切に補うことが、安定した収穫につながります。

ただし、過剰添加すると水質が悪化する可能性もあるため、適切なバランスで補給しましょう。

次の章では、魚と野菜、微生物のバランス管理について詳しく解説します。

さらに詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

▶【魚のフンだけで大丈夫?】アクアポニックスの肥料対策と【育たない原因】を解説

5. 魚と野菜、微生物のバランスが悪い:匹数・フィルター容量を見誤っている

アクアポニックスにおけるバランスの重要性

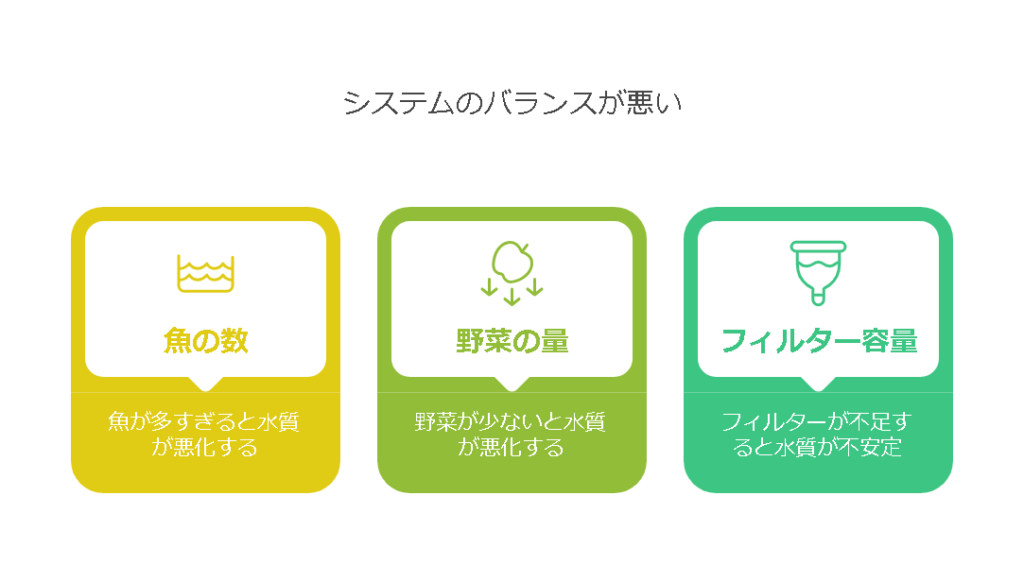

アクアポニックスは、魚、野菜、微生物のバランスが取れてこそ成り立つシステムです。

どれか一つの要素が過剰または不足すると、水質悪化、栄養不足、成長不良といった問題が発生します。

✅ バランスが崩れると起こる問題

適切なアクアポニックス設計の目安

| 要素 | 適正範囲 | 影響 |

|---|---|---|

| 魚の密度 | 1kgの魚 / 50~100Lの水 | 高すぎるとアンモニア過多、低すぎると栄養不足 |

| 野菜の栽培面積 | 1m²あたり約40Lの水 | 硝酸塩を適切に吸収するために必要 |

| フィルター容量 | 水槽容量の10~20% | バクテリアの活動に必要な濾過材を確保 |

バランス管理のための水質チェック

バランスを保つためには、定期的な水質チェックが不可欠です。

✅ チェックすべき水質指標

魚・野菜・微生物のバランスを取る方法

✅ 魚の数を適正に保つ

- 魚の成長に合わせて間引きする

- 過密にならないよう、魚の密度を1kg/50~100Lに抑える

✅ 野菜の量を増やす

- 水槽サイズに応じた栽培面積を確保

- 硝酸塩が高止まりしている場合、追加で作物を植える

✅ 適切なフィルターを設置

- 濾過材を増やし、バクテリアの増殖を促進

- 定期的にフィルターの詰まりを確認

システム全体のバランスを整えて、安定した成長環境を作る

アクアポニックスでは、魚・野菜・微生物のバランスを取ることが、安定した収穫と水質維持の鍵になります。

水質検査を定期的に行い、バランスが崩れないように調整しましょう。

次の章では、害虫対策の重要性と実践的な対策方法について解説します。

6. 害虫対策をしていない:農薬NGだからこそ早期発見と物理的防除が重要

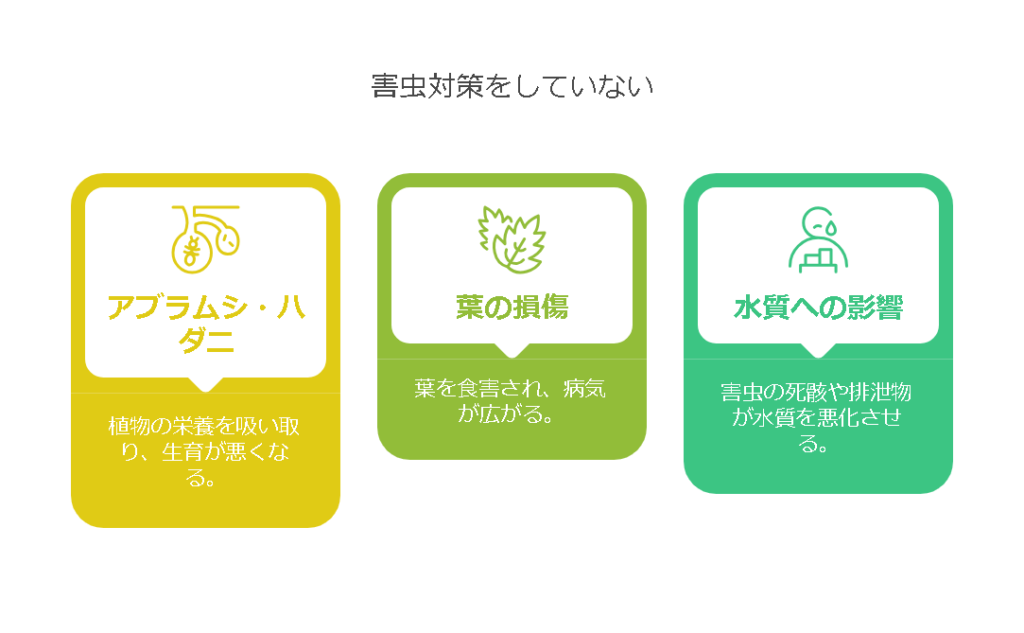

アクアポニックスにおける害虫の脅威

アクアポニックスでは、魚がいるため化学農薬の使用がほぼ不可能です。

そのため、害虫の発生を未然に防ぐことと、物理的な対策を徹底することが成功の鍵になります。

✅ 害虫対策を怠ると起こる問題

害虫対策の基本戦略

| 方法 | 特徴 | メリット |

|---|---|---|

| 早期発見 | 葉の裏を定期的にチェック | 被害が小さいうちに対応できる |

| 物理的防除 | 防虫ネット・粘着シートを使用 | 環境に優しく、安全に防除可能 |

| 自然由来の防除 | ニームオイル・木酢液・唐辛子スプレー | 魚や微生物に影響を与えない |

| 天敵を利用 | テントウムシ・クサカゲロウ・ミヤコカブリダニを導入 | 自然のバランスを活かして害虫を抑制 |

具体的な害虫対策

✅ 早期発見の徹底

- 葉の裏を週に1~2回チェックし、害虫の兆候を確認する

- 特に室内環境では、小さな害虫でも増えやすいため注意

✅ 物理的防除を活用

- 防虫ネットを設置し、害虫の侵入を防ぐ

- 黄色粘着シートを活用し、飛翔害虫を捕獲

- 定期的に霧吹きで葉を洗い流し、害虫の付着を防ぐ

- 換気を適切に行い、害虫が好む高湿度環境を抑える

✅ 自然由来の防除を導入

- ニームオイル(ダイコーニームオイル推奨)を散布し、害虫の繁殖を抑える

- 木酢液や唐辛子スプレーを使い、害虫の忌避効果を狙う

- ニームオイルは希釈倍率を守り、葉全体にまんべんなく散布するのが効果的

✅ 害虫の天敵を活用

- アブラムシ対策にはテントウムシを放つ

- ハダニ対策にはクサカゲロウやミヤコカブリダニを利用

- 天敵導入は害虫が増えすぎる前に行うのがベスト

- 天敵が定着しやすい環境を整え、農薬や過度な洗浄を避ける

農薬NGだからこそ徹底した害虫対策が必須

アクアポニックスでは、化学農薬が使えない分、害虫を早期に発見し、物理的防除や自然由来の防除で対策することが不可欠です。

害虫被害を最小限に抑えるためには、定期的なチェックと適切な予防策を組み合わせることが重要です。

次の章では、システム設計の問題とトラブル対策について詳しく解説します。

➡ 関連情報:害虫対策の詳細記事はこちら

7. システム容量や設計に無理がある:ポンプ・配管・水流の不具合で失敗

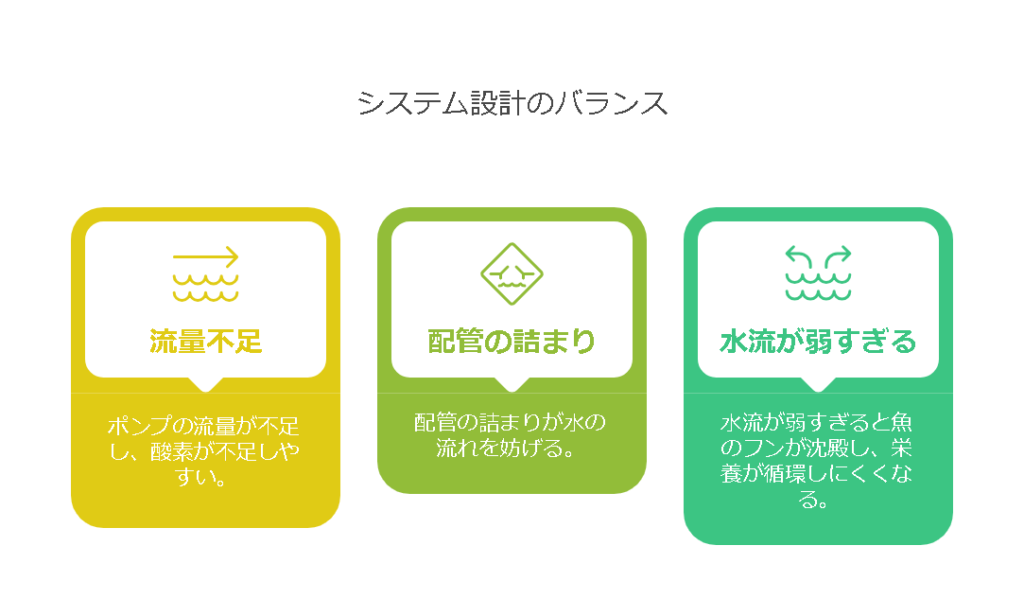

アクアポニックスにおけるシステム設計の重要性

アクアポニックスでは、ポンプの流量、配管の設計、水流の管理が適切でないと、酸素不足やバクテリアの働きの低下が発生し、結果的に魚や植物の成長に悪影響を及ぼします。

✅ システム設計のミスで起こる問題

システム設計の適正値と対策

| 要素 | 適正範囲 | 問題が起こる原因 |

|---|---|---|

| ポンプの流量 | 1時間あたり水槽全体の2〜4倍 | 流量が足りないと水がよどみ、酸欠のリスク増 |

| 配管の直径 | 最低16mm以上推奨 | 細すぎると目詰まりしやすくなる |

| 酸素供給 | 溶存酸素5〜8mg/Lが理想 | 酸素が不足すると魚とバクテリアがストレスを受ける |

システム設計の最適化方法

✅ 適切なポンプの選定

- 水槽の総容量の2~4倍の流量を持つポンプを選ぶ

- 流量調整機能があるポンプを使用し、状況に応じて調整

- 定期的にフィルターの掃除を行い、目詰まりを防ぐ

✅ 配管の見直しとメンテナンス

- 16mm以上の太さの配管を使用し、詰まりを防ぐ

- 定期的に配管内部を洗浄し、スライムや藻類の発生を抑える

- 水流の弱い部分がないかを確認し、必要なら配管を変更

✅ 水流と酸素供給の改善

- エアレーション(エアストーンやエアポンプ)を導入し、酸素供給を強化

- 滞留ポイントを減らすため、水の流れが均等になるよう設計

- 魚のフンが沈殿しないよう、水流の向きを調整

- 酸素が不足しないよう、エアレーションの配置を見直す

システム設計の見直しで安定した環境を作る

アクアポニックスでは、ポンプの流量、配管の設計、水流の管理を適切に行うことが、システムの安定性を保つカギとなります。

定期的な点検とメンテナンスを行い、トラブルを未然に防ぎましょう。

次の章では、pH変化や温度変化に対する適切な対策について詳しく解説します。

8. pH変化・温度変化への意識が薄い:季節や給水タイミングで急変しない?

アクアポニックスにおけるpHと水温管理の重要性

アクアポニックスは基本的に水換えが不要なシステムですが、それでもpHや水温の変動には注意が必要です。

特に、季節の変化や給水のタイミングによって、急激なpH変化や温度変化が起こると、魚や植物にストレスを与え、成長不良や病気の原因になります。

✅ pHや水温の変化による問題

pHと温度の適正値と管理方法

| 要素 | 適正範囲 | 問題が起こる原因 |

|---|---|---|

| pH値 | 6.5~7.5が理想 | 急激なpH変化は魚やバクテリアに悪影響 |

| 水温(魚に対する影響) | 18~28℃(魚種による) | 急低下や急上昇で魚が弱る |

| 水温(植物に対する影響) | 18~26℃が理想 | 高温すぎると酸素不足、低温すぎると成長鈍化 |

pHと水温の安定化対策

✅ pHの変動を抑える

- pHが上がりすぎた場合 → ピートモスやリン酸を使ってpHを下げる

- pHが下がりすぎた場合 → 炭酸カルシウムやカリウム水酸化物を添加して調整

- 定期的にpH測定を行い、急激な変動を防ぐ

✅ 水温の急変を防ぐ

- 水温を一定に保つためのヒーター・クーラーの導入

- 夏場は直射日光を避け、遮光ネットを活用

- 冬場は水温が下がりすぎないよう、断熱材を活用し、必要に応じて水槽ヒーターを使用

✅ 給水時の温度変化に注意する

- 追加する水の温度をシステム水温と極力合わせる

- 大量の水を一度に加えず、少しずつ追加する

- 水の温度を事前に測定し、魚やバクテリアに影響が出ない範囲で調整する

- 給水前にバッファータンクで温度を慣らしてから使用する

pHと水温の管理を徹底して、安定したアクアポニックス環境を作る

アクアポニックスでは水換えの必要がないとはいえ、pHと水温の変動には細心の注意を払う必要があります。

特に季節変化や給水の際には、急激な変化がないよう、適切な管理を行いましょう。

次の章では、Q&A形式でよくある疑問を解決し、さらに実践的な対策を紹介します。

9. Q&A:よくある質問集(餌のやり方、魚病、野菜の種類など)

アクアポニックスに関するよくある疑問と回答

アクアポニックスを運用する中で、多くの人が抱える疑問をQ&A形式でまとめました。

特に初心者がつまずきやすいポイントについて、具体的な対策を交えて解説します。

餌の管理について

❓ Q. 餌をやりすぎると野菜の成長が促進される?

✅ A. いいえ、むしろ水質悪化の原因になります。

餌の過剰投入は魚のフンが増えすぎ、アンモニアや硝酸塩の濃度が急上昇しやすくなります。

適量を守り、1日2回、魚が2分以内に食べきれる量を目安に与えましょう。

❓ Q. 餌の種類は何を選べばいい?

✅ A. 魚種に適した高品質な餌を選ぶことが重要です。

浮上性の餌は水質の悪化を防ぎやすく、栄養価の高いペレットを使用するのが一般的です。

ティラピアや金魚には植物性の餌、ナマズには動物性の餌が適しています。

魚の病気について

❓ Q. 魚が病気になったらどう対処すればいい?

✅ A. まずは水質をチェックし、必要なら隔離・薬浴を行う。

魚の病気は水質の悪化が主な原因です。病気の兆候が見られたら、pH・アンモニア・硝酸塩の値を測定し、改善が必要か判断します。

病魚は隔離し、適切な薬浴(例:塩浴、メチレンブルーなど)を施すと回復しやすくなります。

❓ Q. 魚の健康を保つための予防策は?

✅ A. 適切な水質管理とストレスの少ない環境作りが重要です。

- 水質を定期的にチェックし、pHやアンモニア濃度を適正範囲内に保つ。

- 過密飼育を避け、魚が十分なスペースを確保できる環境を整える。

- 餌の品質を重視し、バランスの取れた食事を提供する。

野菜の育成について

❓ Q. どんな野菜が一番育てやすい?

✅ A. リーフレタス、ハーブ類(バジル、ミント)、小松菜などが初心者向き。

葉物野菜は比較的育てやすく、栄養要求も低いため、アクアポニックス初心者に適しています。

トマトやピーマンのような果菜類は、カリウムやリンが不足すると実付きが悪くなるため、しっかり栄養補給を考慮する必要があります。

❓ Q. 野菜が育たない原因は?

✅ A. 主な要因は光量不足、栄養不足、水質の問題です。

- 光量不足 → 日照時間が短い場合、LED育成ライトの導入を検討。

- 栄養不足 → 微量元素(鉄・カリウム・カルシウム)を適切に補給。

- 水質の問題 → 定期的な水質測定を行い、適正なpHや養分バランスを維持。

アクアポニックスの疑問をクリアにして、成功率を上げよう

アクアポニックスでは、餌の管理・水質の維持・野菜の適正な育成環境の確保が成功の鍵となります。

基本的なポイントを押さえておけば、スムーズにシステムを運用できます。

次の章では、アクアポニックス全体のまとめと成功へのポイントを解説します。

【アクアポニックスで野菜が育たない原因と解決策】成功のまとめ

アクアポニックス成功のための8つのチェックポイント

ここまで解説してきたように、アクアポニックスの成功には、以下の8つの要素を適切に管理することが重要です。

- 水質管理 → pH、アンモニア、硝酸塩を適正範囲内に維持する。

- 光量 → 屋内栽培の場合は育成ライトを活用し、適切な照射時間を確保する。

- 季節の影響 → 季節に合った野菜を選び、水温調整や加温・冷却対策を行う。

- 栄養補給 → 魚のフンだけでは不足する微量元素(鉄・カリウム・カルシウム)を適宜補充する。

- 魚・植物・微生物のバランス → 魚の匹数、野菜の種類、濾過システムを適切に調整する。

- 害虫対策 → 農薬を使わずにニームオイルや天敵導入、物理的防除を活用する。

- システム設計 → ポンプの流量、配管の設計、水流の調整を最適化する。

- pH・水温管理 → 急激な変動を防ぎ、安定した環境を維持する。

✅ あなたのアクアポニックス環境で当てはまる問題はありましたか?

これらのポイントをひとつずつ見直し、適切な対策を講じることで、より安定した運用が可能になります。

具体的な対策とおすすめの関連情報

💡 水質管理を改善するには?

- テトラ 6in1 水質検査キット(pH、硝酸塩、亜硝酸塩を簡単チェック)

- バクテリア剤(ろ過能力向上・水質安定に貢献)

💡 育成ライトの導入で光量不足を解消するには?

- フルスペクトルLED育成ライト(屋内栽培向け、効率的な光合成を促進)

💡 栄養補給を最適化するには?

- 鉄分補給液(メネデールなど)(鉄欠乏を防ぎ、葉の黄化を改善)

- カリウム補給剤(果菜類の成長を促進)

💡 害虫対策を強化するには?

- ニームオイル(ダイコーニームオイル推奨)(害虫の繁殖を抑える)

- 防虫ネット&粘着シート(物理的な害虫防除)

💡 システム設計を見直すには?

- 適正な流量の水中ポンプ(1時間あたり水槽全体の2~4倍の流量推奨)

- 酸素供給装置(エアポンプ・エアストーン)(魚とバクテリアの活性化)

➡ 詳しい情報や購入リンクは、関連記事で解説しています。

アクアポニックスは、コツさえ押さえれば驚くほど楽しい!

最初は難しく感じるかもしれませんが、アクアポニックスは環境を整えれば非常に安定した農法です。

水質や栄養バランスを適切に管理することで、野菜も魚も健康に育ち、持続可能な食料生産が実現できます。

✅ 今すぐ実践できる対策から取り入れ、理想のアクアポニックス環境を構築しましょう!

🌱 次のステップとして、関連記事をチェックし、さらに知識を深めてください!

コメント