アクアポニックスは「水換え不要で運用できる」と聞いたことがあるけれど、本当にそんなことが可能なのか疑問に思ったことはありませんか?

✅ 「魚を飼うと定期的な水換えが必要なのに、なぜアクアポニックスは違うの?」

✅ 「水を足すだけで本当に循環するの?」

✅ 「水を交換しないと、水質が悪化して魚が死んでしまうのでは?」

このような疑問を持つ方は多いはずです。

実際、一般的な水槽管理や水耕栽培では定期的な水換えが欠かせません。

しかし、アクアポニックスは魚・バクテリア・植物が循環する独自のシステムを持っており、適切に運用すれば水換えをほとんど必要としません。

ただし、仕組みを理解せずに適当に運用すると、水質が急激に悪化し、魚も植物もダメになってしまうリスクがあるのです!

私はアクアポニックスの運用を2021年から行い、魚と植物の共生を実践してきました。

多くの初心者が「水換え不要」という言葉を誤解し、失敗してしまうケースを見てきました。

しかし、正しい知識を持てば、手間をかけずに安定した運用が可能になります。

本記事では、

🔹 なぜアクアポニックスは水換え不要なのか?

🔹 魚の排泄物がどのように植物の栄養となるのか?

🔹 水換えが不要な理由と、そのための水質管理のコツ

🔹 排水ゼロを支えるバクテリアの役割とは?

といったテーマを徹底解説し、初心者でも安心して運用できるよう具体的な管理方法を紹介します。

この記事を読めば、水換えの手間なく、持続可能なアクアポニックスの魅力を最大限に活かす方法がわかるはずです!

それでは、さっそく見ていきましょう!

アクアポニックスで育てられる野菜・魚を知りたい方は下記の記事をご覧ください

▶アクアポニックス『初心者から中級者』で育てるおすすめの葉物&実物野菜・ハーブ

▶アクアポニックスおすすめの魚『初心者から中級者まで』チョウザメ、ティラピア、錦鯉他

- 1. 水換え不要って本当?アクアポニックスの基本仕組みをおさらい

- 2. 魚の排泄物が肥料になる!水質管理と栄養サイクルを簡単に理解しよう

- 3. なぜ排水しない?余分な水が出ないアクアポニックスの秘密

- 4. 節水効果はどれくらい?伝統農法や一般水耕との比較データをチェック

- 5. 排水ゼロを支えるバクテリアの力:アンモニア・亜硝酸・硝酸塩を上手に変換

- 6. 失敗しない水質管理術:pH・温度・酸素量の3大ポイントを押さえよう

- 7. 水換え不要の裏にはコツがある!蒸発分の補充と簡単なメンテ方法

- 8. 魚にもメリット大!病気予防とストレスフリーのアクアポニックス運用

- 9. 野菜はどう育つ?節水と排水ゼロでも元気に育つ秘密は“栄養バランス”

- 10. アクアポニックスは水換え不要!驚きの節水&排水ゼロの秘密を徹底解説のまとめ

1. 水換え不要って本当?アクアポニックスの基本仕組みをおさらい

アクアポニックスとは?

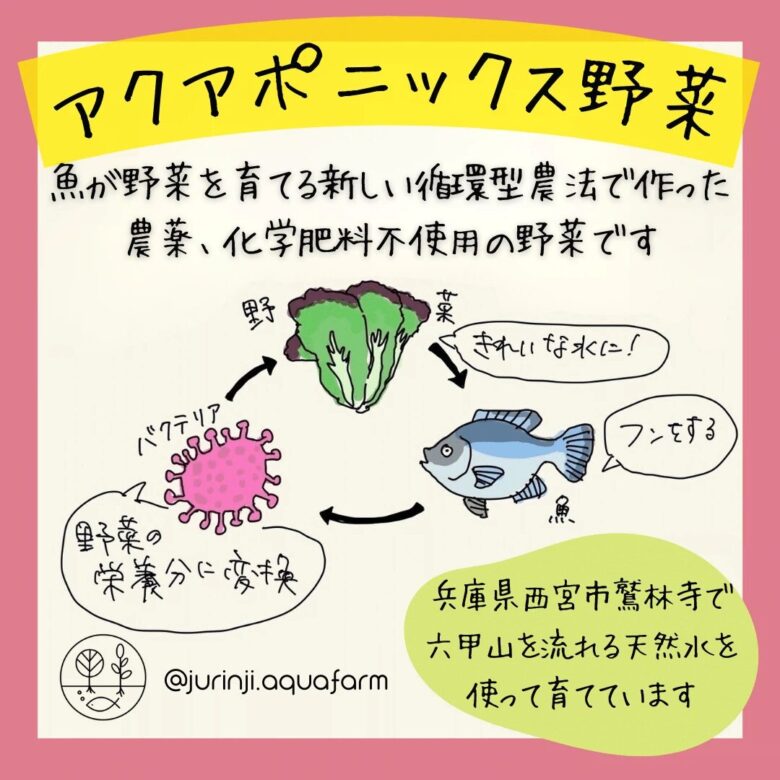

アクアポニックスとは、魚の飼育と植物の水耕栽培を組み合わせた循環型農法のことです。

このシステムでは、水槽内の魚の排泄物が植物の栄養源となり、植物が水を浄化する役割を果たします。

そのため、従来の水槽のように頻繁な水換えが不要になります。

「水を交換しなくて本当に大丈夫なの?」と疑問に思うかもしれませんが、アクアポニックスの仕組みを理解すれば、その秘密が見えてきます。

アクアポニックスの三位一体の循環システム

アクアポニックスは、魚・バクテリア・植物の三者が互いに作用し合うことで成り立っています。

それぞれの役割を詳しく見てみましょう。

- 魚:排泄物を排出する

- 魚はエサを食べ、その排泄物としてアンモニアを排出します。

- アンモニアは魚にとって有害ですが、これが後に植物の栄養へと変わります。

- バクテリア:アンモニアを硝酸塩に変換

- 水中には硝化バクテリア(ニトロソモナス菌、ニトロバクター菌)が生息しており、アンモニアを無害な硝酸塩へと変換します。

- このプロセスを「硝化サイクル」と呼び、アクアポニックスにおいて最も重要な役割を担います。

- 植物:硝酸塩を吸収し、水を浄化する

- 植物はバクテリアによって生成された硝酸塩を栄養として吸収し、成長します。

- その結果、水が浄化され、再び魚のいる水槽へと戻されることで、システム全体が循環します。

なぜ水換えが不要なのか?

通常の水槽では、魚の排泄物やエサの食べ残しが蓄積すると水質が悪化するため、定期的に水を交換しなければなりません。

しかし、アクアポニックスでは、以下の理由により水換えがほとんど不要になります。

このように、アクアポニックスは自然の生態系を模倣した持続可能なシステムであり、適切に管理すればほとんど水を交換する必要がないのです。

ただし完全な放置はNG!

水換えが不要とはいえ、蒸発した水分を補充したり、魚の健康状態をチェックすることは重要です。

また、pHや酸素量の管理を怠るとバクテリアの働きが弱まり、水質が悪化する可能性があります。

次のセクションでは、魚の排泄物がどのようにして植物の栄養になるのか、より詳しく解説していきます!

2. 魚の排泄物が肥料になる!水質管理と栄養サイクルを簡単に理解しよう

魚の排泄物が植物の栄養になる仕組みとは?

アクアポニックスの最大の魅力の一つは、魚の排泄物がそのまま植物の肥料として活用される点です。

魚がエサを食べることで排泄されるアンモニア(NH₃/NH₄⁺)は、本来魚にとって有害な物質ですが、システム内のバクテリアの働きによって変換され、植物が吸収しやすい栄養素へと生まれ変わります。

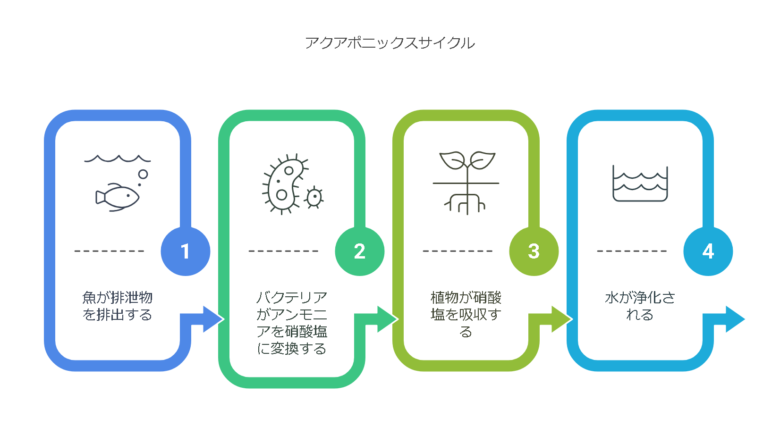

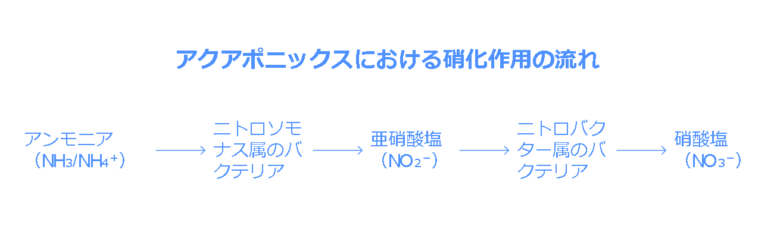

この一連のプロセスは「窒素循環(硝化サイクル)」と呼ばれ、魚・バクテリア・植物の三者が連携することで、システム全体が持続可能に機能します。

窒素循環のステップ(アンモニア→亜硝酸→硝酸塩)

- 魚の排泄物(アンモニア)

- 魚がエサを摂取し、排泄することで水中にアンモニアが放出されます。

- アンモニアはpHが高い環境では特に毒性が強く、放置すると魚にとって有害な環境を引き起こします。

- ニトロソモナス菌による亜硝酸塩への変換

- 硝化バクテリアの一種であるニトロソモナス菌がアンモニアを亜硝酸塩(NO₂⁻)に分解します。

- 亜硝酸塩も魚にとっては有害ですが、次の段階でさらに無害な物質へと変換されます。

- ニトロバクター菌による硝酸塩への変換

- 亜硝酸塩はニトロバクター菌の働きによって硝酸塩(NO₃⁻)へと変換されます。

- 硝酸塩は比較的安全であり、植物が主要な栄養素として吸収します。

植物が栄養を吸収することで水質が安定

植物は硝酸塩を吸収し、成長に必要な栄養として利用します。

この働きにより、水中の栄養バランスが整えられ、魚にとっても健康的な環境が維持されます。

この仕組みによって、通常の水槽のように頻繁な水換えが不要となり、水の節約につながるという大きなメリットも生まれます。

硝化サイクルについて深く知りたい方は下記の記事をご覧ください

▶アクアポニックス【成功の秘訣】は『硝化サイクル(窒素循環)』を理解すること

魚・バクテリア・植物の「Win-Win-Win」な関係

この栄養サイクルが正しく機能することで、魚・バクテリア・植物のそれぞれが互いにメリットを得ます。

- 魚:排泄物がバクテリアによって分解されるため、水質が安定し健康的に育つことができる。

- バクテリア:魚の排泄物を分解し、植物が吸収しやすい形へと変換する。

- 植物:硝酸塩を栄養源として吸収し、健全な成長が促進される。

このように、アクアポニックスは「魚にも植物にも優しい持続可能な栽培システム」と言えるのです。

次のセクションでは、「なぜ排水がほとんど発生しないのか?」について詳しく解説します。

3. なぜ排水しない?余分な水が出ないアクアポニックスの秘密

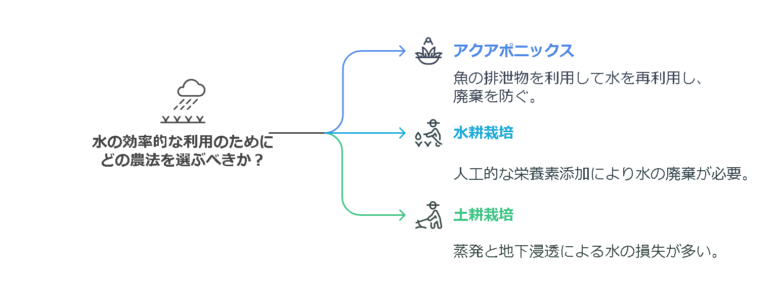

アクアポニックスはなぜ水を捨てる必要がないのか?

アクアポニックスは閉鎖循環型システムであり、水の使用効率が非常に高いのが特徴です。

一般的な農業では、植物に与えた水の多くが蒸発や地下への浸透によって失われますが、アクアポニックスでは魚のいる水槽の水が常に循環し、植物の栄養供給に活用されるため、基本的に排水が発生しません。

この仕組みによって、アクアポニックスは持続可能な農法の一つとして注目されています。

アクアポニックスと他の農法の水利用比較

アクアポニックスの最大の利点の一つは、水の消費量が圧倒的に少ないことです。

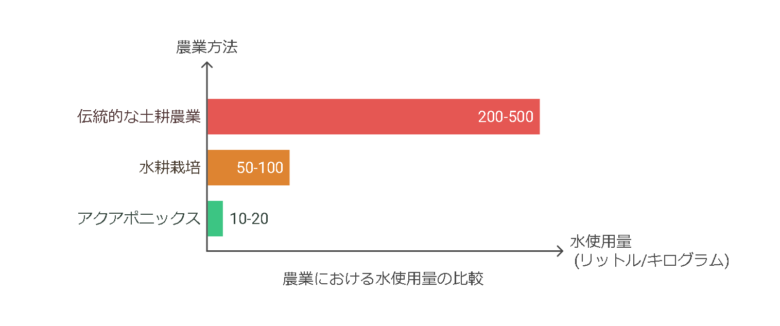

以下の表は、一般的な農法とアクアポニックスの水使用量の比較です。

| 農法 | 水の使用量(リットル/1kgの作物生産あたり) |

|---|---|

| 伝統的な土耕農業 | 約200~500L |

| 水耕栽培 | 約50~100L |

| アクアポニックス | 約10~20L |

このように、アクアポニックスは伝統的な農業と比較して最大90%もの水を節約できるとされています。

水が減る主な要因と補充の仕組み

アクアポニックスでは外部に水を排出することはほとんどありませんが、システム内で自然に水が減る要因がいくつかあります。

これらの水分損失は、定期的に水を補充することで簡単に調整できます。

ただし、頻繁な水換えの必要はなく、補充するだけで十分な水質管理が可能です。

他の農法との大きな違い:水の再利用

アクアポニックスでは、魚の排泄物が栄養素に変換されることで、水を捨てることなく繰り返し利用できます。

【一般的な水耕栽培との違い】

- 水耕栽培では、肥料として人工的に添加した栄養素が蓄積し、定期的に排水しなければなりません。

- アクアポニックスは、魚の排泄物をバクテリアが分解し、植物の栄養へと変換するため、水を捨てる必要がありません。

【土耕栽培との違い】

- 土耕栽培は、地面に水を与えるため、多くが地下に浸透し、蒸発による水のロスも大きい。

- アクアポニックスは、循環システムにより水を閉じ込めた状態で利用し続けることができる。

アクアポニックスが水を排出しない理由は、

この仕組みにより、アクアポニックスは従来の農法と比較して圧倒的に少ない水で作物を育てることが可能です。

次のセクションでは、さらにこの節水効果をデータで検証し、具体的な利点を解説します。

4. 節水効果はどれくらい?伝統農法や一般水耕との比較データをチェック

アクアポニックスの節水効果とは?

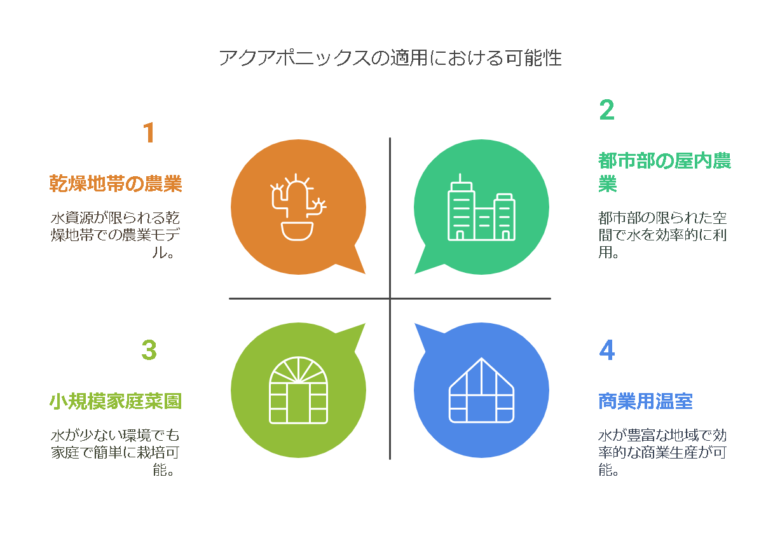

アクアポニックスは、他の農法と比較して圧倒的に少ない水で作物を育てることができる持続可能な農法です。

特に、乾燥地帯や都市部では水資源の確保が難しいため、このシステムが注目されています。

ここでは、具体的な節水効果のデータをもとに、アクアポニックスの優位性を解説します。

伝統的な農法 vs. 水耕栽培 vs. アクアポニックス

アクアポニックスは、従来の土耕農法や水耕栽培と比べて、最大90%の水を節約できるとされています。

その理由は、システム内で水が再利用され、排水がほぼ発生しないためです。

| 農法 | 水の使用量(リットル/1kgの作物生産あたり) | 節水効果 |

|---|---|---|

| 伝統的な土耕農業 | 約200~500L | 基準 |

| 水耕栽培 | 約50~100L | 約50~75%削減 |

| アクアポニックス | 約10~20L | 約80~90%削減 |

このように、アクアポニックスは水耕栽培と比べてもさらに水の消費量が少なく、従来の土耕農業と比較すると驚異的な節水効果を発揮します。

なぜここまで節水できるのか?

アクアポニックスが水を大幅に節約できる理由は、システム内での水の循環利用にあります。

- 蒸発・浸透の抑制:

- 土耕農業では水が土壌に浸透し、多くが失われますが、アクアポニックスでは閉鎖された水槽内で管理されるため、無駄な水の流出がありません。

- 排水の最小化:

- 水耕栽培では栄養素のバランスを維持するために、定期的に水を交換する必要があります。しかし、アクアポニックスでは魚の排泄物をバクテリアが分解し、植物が養分として利用するため、排水の必要がほぼありません。

- 魚と植物の共生:

- 魚の排泄物が植物の栄養となり、植物が水を浄化するため、水質の維持がしやすくなります。この自然のフィルタリング機能により、水を頻繁に交換する必要がなくなります。

乾燥地帯や都市部での活用

アクアポニックスは、特に水不足が深刻な地域や都市部の屋内栽培施設での活用が進んでいます。

- 乾燥地帯:

- イスラエル、オーストラリアなどの乾燥地帯では、従来の農業が困難なため、節水型のアクアポニックスが積極的に導入されています。

- これらの地域では水資源の確保が課題となるため、限られた水を有効に活用できるアクアポニックスの導入が進んでいます。

- 都市部の室内農業:

- ビルの屋上やコンテナ内での栽培に最適で、限られた水資源で最大限の収穫を可能にします。

- 縮小された環境でも効率よく作物を育てることができるため、都市農業のモデルとして注目されています。

アクアポニックスの圧倒的な節水効果

次のセクションでは、アクアポニックスの排水ゼロの仕組みを支えるバクテリアの働きについて詳しく解説します。

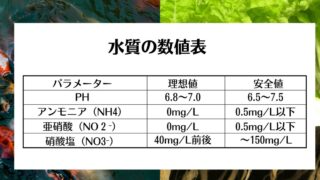

5. 排水ゼロを支えるバクテリアの力:アンモニア・亜硝酸・硝酸塩を上手に変換

バクテリアがアクアポニックスの水質を維持する仕組み

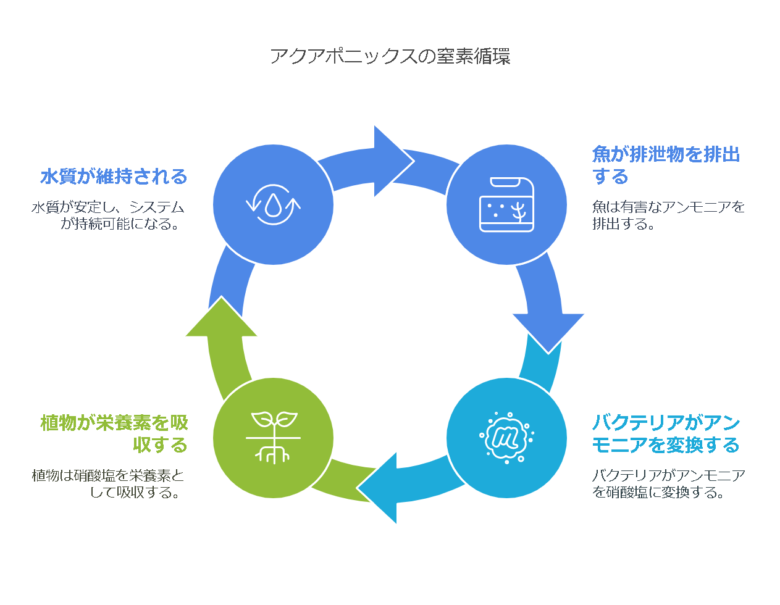

アクアポニックスが水換え不要で運用できる最大の理由のひとつが、バクテリアの働きによる水質の自浄作用です。

魚が排泄するアンモニアはそのままだと有害ですが、特定のバクテリアがこれを分解し、最終的に植物が栄養として吸収できる硝酸塩へと変換します。

このプロセスを「硝化作用」と呼びます。

この仕組みを支えるのが、硝化バクテリア(ニトロソモナス属、ニトロバクター属など)です。

これらの微生物が適切な環境で増殖し、活発に働くことで、水換えをしなくても水質が安定し、魚と植物が共生できるのです。

硝化作用のプロセス:アンモニアから硝酸塩へ

硝化作用の流れは、次のような2段階のプロセスで進みます。

- アンモニア(NH₃/NH₄⁺) → 亜硝酸塩(NO₂⁻)

- ニトロソモナス属のバクテリアがアンモニアを酸化し、亜硝酸塩に変換します。

- 亜硝酸塩も魚にとって有害なため、これを次の段階でさらに変換する必要があります。

- 亜硝酸塩(NO₂⁻) → 硝酸塩(NO₃⁻)

- ニトロバクター属のバクテリアが亜硝酸塩をさらに酸化し、硝酸塩に変えます。

- 硝酸塩は魚に対する毒性が低く、植物の重要な栄養素として利用されます。

この変換プロセスにより、魚が排泄するアンモニアが害をなさず、むしろ植物の成長を助ける有用な形に変わるのです。

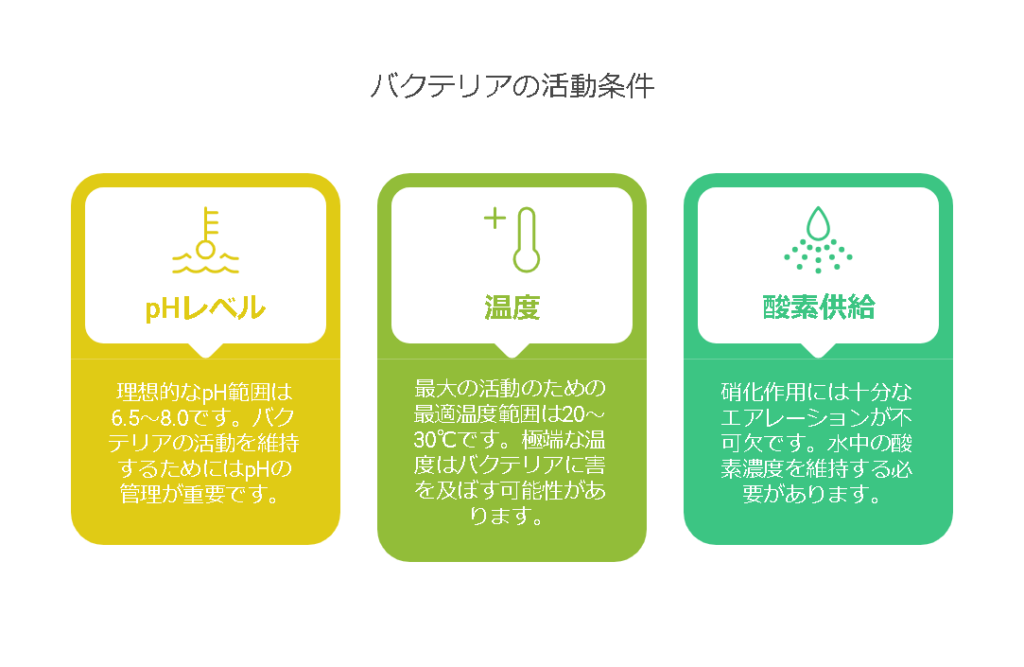

バクテリアが活発に働くための3大条件

硝化バクテリアが最大限の働きをするためには、適切な環境が必要です。特に重要なのは、pH、温度、酸素量の3つです。

1. pH:6.5~8.0が適正範囲

- 理想的なpH範囲は7.0~7.5とされています。

- pHが低すぎる(6.0以下)と硝化バクテリアの活動が弱まり、水質が不安定になります。

- 逆にpHが高すぎる(8.5以上)とアンモニアの毒性が増し、魚に悪影響を与える可能性があります。

- バッファー材(炭酸カルシウム、重曹など)を使ってpHを適正範囲に維持することが重要です。

2. 温度:20~30℃で活性が最大

- 硝化バクテリアは20~30℃の範囲で最も活発に働きます。

- 15℃以下になると活動が鈍くなり、5℃以下ではほぼ停止。

- 35℃以上になるとバクテリアが死滅する恐れがあるため、高温環境では冷却対策が必要。

3. 酸素量:常に十分なエアレーションを確保

- 硝化作用は好気性(酸素を必要とする)プロセスのため、酸素供給が不可欠です。

- 水流を作る、エアストーンを設置する、外部フィルターを活用するなどして水中の酸素濃度を維持することが重要です。

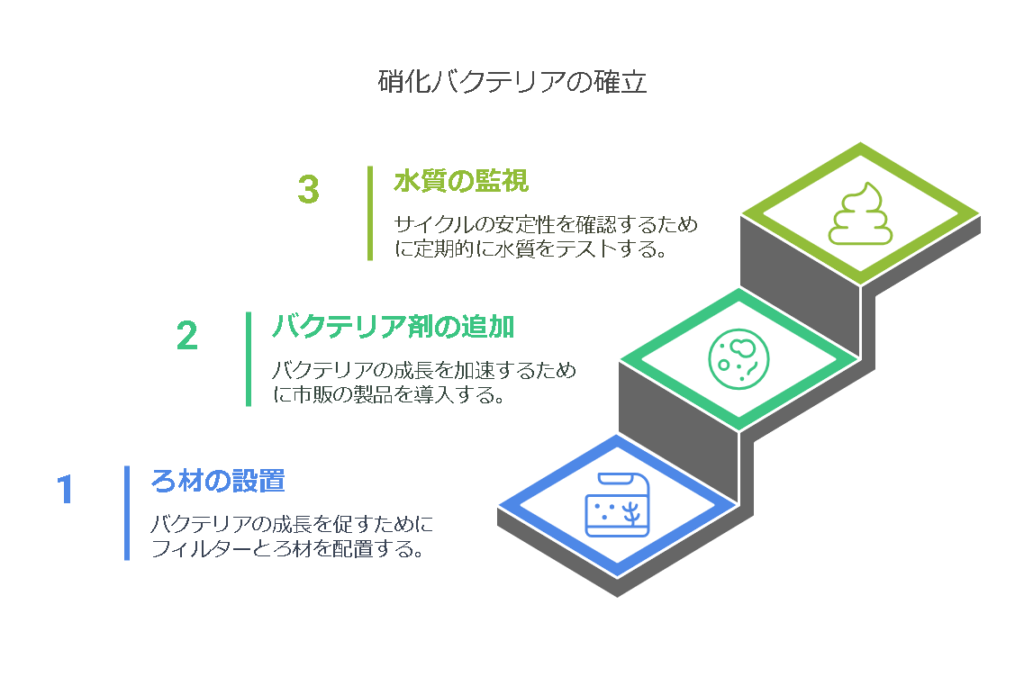

硝化バクテリアを定着させる方法

アクアポニックスを始めたばかりの段階では、システム内に十分な硝化バクテリアが存在しないため、水質が安定するまで時間がかかります。

この「立ち上げ期間」を短縮する方法として、以下のポイントを押さえておきましょう。

- ろ材の設置と最適化

- バクテリアは物理的な表面に定着して増殖するため、バイオフィルターやろ材(軽石、ハイドロボール、セラミックリングなど)を活用する。

- 目の細かいフィルター素材を使用すると、バクテリアの付着面積が増えて効果的。

- バクテリア剤を使用する

- 市販の硝化バクテリア剤(ボトルタイプ)を導入すると、システム立ち上げを加速できます。

- 添加後はアンモニア・亜硝酸塩の測定を行い、水質が安定したか確認する。

- 水質テストをこまめに実施する

- 立ち上げ期間中は、アンモニア、亜硝酸塩、硝酸塩の濃度を週2~3回測定する。

- アンモニアと亜硝酸塩が検出されなくなり、硝酸塩が増えてきたら安定したサイクルが形成されている証拠。

バクテリアの働きを最大限に活かす

アクアポニックスのシステムを安定稼働させるためには、バクテリアの働きを最大限に活かす環境づくりが不可欠です。

このように、バクテリアの力を最大限活かすことで、排水なしでも健全な水質管理が可能となります。

次のセクションでは、「失敗しない水質管理術:pH・温度・酸素量の3大ポイントを押さえよう」について詳しく解説します。

6. 失敗しない水質管理術:pH・温度・酸素量の3大ポイントを押さえよう

なぜ水質管理が重要なのか?

アクアポニックスの成功には、魚と植物の両方が健康に育つ環境を維持することが不可欠です。

特にpH、温度、酸素量の3つの要素は、水質の安定に直結し、システムの運用において最も重要な管理ポイントとなります。

ここでは、初心者がつまずきやすい水質管理のコツを、具体的な数値とともに解説します。

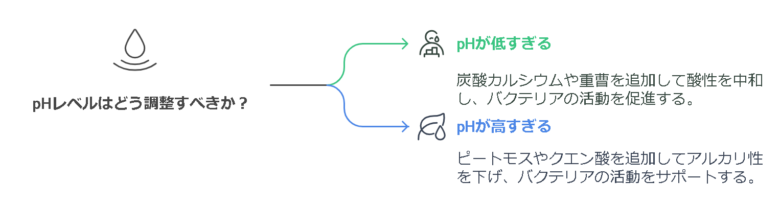

1. pH管理:最適なpH範囲を維持する

アクアポニックスの理想的なpH値

- 6.8~7.2(最適範囲)

- 6.5以下:バクテリアの働きが弱まり、アンモニアが分解されにくくなる

- 7.5以上:アンモニアが有毒な形態(NH₃)になり、魚に悪影響を与える

pHの変動を防ぐためには、以下の方法を実践しましょう。

pHの調整方法

- pHが低すぎる場合(酸性寄り)

- 炭酸カルシウム(石灰)や重曹を少量ずつ添加

- 水質を安定させるため、急激なpH変化を避ける

- pHが高すぎる場合(アルカリ性寄り)

- ピートモスやクエン酸を少量ずつ添加

- バクテリアが活動しやすい範囲(6.8~7.2)をキープ

定期的なpH測定の重要性

- 週1回以上、水質テストを実施し、pHの変動を監視

- デジタルpHメーターや試験紙を活用して、こまめに測定

2. 水温管理:魚とバクテリアが快適な範囲を保つ

水温は魚の健康やバクテリアの活性に大きく影響します。

温度管理を怠ると、硝化バクテリアの働きが低下し、水質が急激に悪化するリスクがあります。

アクアポニックスの適正水温

- 20~28℃(ほとんどの魚種・バクテリアに適応)

- 15℃以下:バクテリアの働きが鈍化し、水質が不安定に

- 30℃以上:酸素量が低下し、魚のストレスが増加

水温を安定させる方法

- 冬場の対策

- 屋内飼育なら水槽用ヒーターを設置

- 屋外なら水槽の保温(断熱材・ビニールカバー)を活用

- 夏場の対策

- 直射日光を避ける(シェードや水草を利用)

- ファンや冷却水循環装置を導入

- 水温が上がりすぎたら部分的に冷水を補充

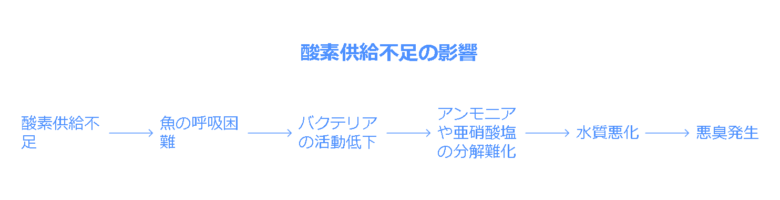

3. 酸素量の確保:エアレーションと水流の調整

酸素は魚の呼吸だけでなく、バクテリアの働きにも不可欠です。

特に硝化バクテリアは好気性(酸素を必要とする)のため、酸素が不足すると水質悪化の原因になります。

酸素供給が不足するとどうなる?

- 魚の呼吸困難(水面でパクパクする)

- バクテリアの活動低下(アンモニアや亜硝酸塩が分解されにくくなる)

- 水質悪化(悪臭発生)

酸素量を増やす方法

- エアレーションの導入

- エアポンプ+エアストーンを使用し、水槽内に酸素を供給

- 魚の数が多い場合は強力なエアレーションを導入

- 水流を作る

- フィルターの排水口を水面に向け、自然な水流を作る

- 水の滞留を防ぎ、酸素を均一に行き渡らせる

- 水草や浮き草を活用

- 水中の酸素供給源として、水草を取り入れる

- ただし、水草の過繁殖による酸欠にも注意(定期的なトリミングを推奨)

水質管理の3大ポイントを守ろう

アクアポニックスで失敗しないためには、pH、温度、酸素量の管理が鍵となります。

✅ pHは6.8~7.2をキープし、適宜調整

✅ 水温は20~28℃を維持し、冬・夏の対策を実施

✅ 酸素供給を最適化し、エアレーションや水流を確保

これらのポイントを意識して運用すれば、水換え不要で安定したアクアポニックス環境を実現できます。

次のセクションでは、「水換え不要の裏にはコツがある!蒸発分の補充と簡単なメンテ方法」について解説します。

7. 水換え不要の裏にはコツがある!蒸発分の補充と簡単なメンテ方法

アクアポニックスのメンテナンスは本当に楽なのか?

「アクアポニックスは水換え不要」と聞くと、まったく手間がかからないように感じるかもしれません。

しかし、完全に放置できるわけではなく、日々の管理や定期的なメンテナンスは必要です。

特に、蒸発した分の水の補充やフィルターの清掃を怠ると、システムの安定性が損なわれることも。

このセクションでは、初心者でも簡単にできる最低限のメンテナンス方法を紹介し、アクアポニックスを長く安定して運用するためのポイントを解説します。

1. 蒸発した分の水を補充しよう

アクアポニックスでは、魚の排泄物をバクテリアが分解し、それを植物が吸収することで、水の交換がほぼ不要になります。

しかし、水の蒸発は避けられません。

水が蒸発するとどうなる?

- 水位が下がる → 水流が弱まり、酸素供給が不足する可能性

- 水質が変化する → ミネラル濃度が濃縮され、pHが変動

- 魚や植物へのストレス増加 → 水量の減少により、生育環境が不安定に

蒸発した水を補充する方法

✅ 週に1回程度、水位を確認する

✅ 不足分を新しい水で補う(水道水を使う場合は塩素抜きを忘れずに)

✅ 極端な水質変化を避けるため、一度に大量に足さない(1回の補充量は水槽の10%以内)

✅ 雨水を活用するのもアリ(フィルターを通して清潔に保つ)

2. フィルターとろ材のメンテナンス

アクアポニックスの水質維持にはフィルターとろ材の管理が重要です。

特にバクテリアが定着するろ材は定期的にチェックし、清掃する必要があります。

フィルターが詰まるとどうなる?

- 水流が悪くなり、酸素供給が減少

- アンモニアや亜硝酸の分解効率が低下

- 魚の健康に悪影響を及ぼす可能性

ろ材&フィルターの掃除手順

✅ 月に1回程度、フィルターを取り外し、軽くすすぐ(水道水は避け、飼育水で洗う)

✅ バクテリアを殺さないよう、完全な洗浄ではなく、汚れを落とす程度に

✅ フィルターの目詰まりをチェックし、必要なら交換する

✅ エアレーションが適切に機能しているか確認する

3. システム全体の簡単な点検ポイント

日常的なチェックをすることで、トラブルを未然に防ぐことができます。

✅ 水温をチェック(適正範囲:20~28℃)

✅ pH値の確認(6.8~7.2が理想)

✅ 魚の様子を観察(食欲・動きが鈍っていないか)

✅ 植物の生育状況を確認(葉が黄色くなっていないか) ✅ エアレーションとポンプの作動確認

アクアポニックスは水換え不要とはいえ、最低限のメンテナンスが必要です。

✅ 蒸発した水を定期的に補充し、水質の変化を抑える

✅ フィルターとろ材を清潔に保ち、バクテリアの働きを維持する

✅ 日々の点検で水温・pH・魚や植物の健康状態を確認する

これらのシンプルな作業を習慣化すれば、水換え不要でも安定したアクアポニックス環境を維持できます。

次のセクションでは、「魚にもメリット大!病気予防とストレスフリーのアクアポニックス運用」について解説します。

8. 魚にもメリット大!病気予防とストレスフリーのアクアポニックス運用

アクアポニックスは魚にとっても理想的な環境?

アクアポニックスの最大の魅力は「水換えがほぼ不要」な点ですが、実はこれが魚にとっても大きなメリットになります。

一般的な水槽管理では定期的な水換えが必要ですが、その際に水質の急変が起こることで、魚に大きなストレスを与えてしまうことがあります。

アクアポニックスでは水が循環しながら自然に浄化されるため、水質が安定しやすく、魚のストレスが少ないのが特徴です。

ここでは、アクアポニックスがどのように魚の健康を維持し、病気を防ぐのかを詳しく解説します。

1. 水質の安定が魚の健康を守る

魚が健康に育つためには、水温・pH・アンモニア濃度などの水質が安定していることが重要です。一般的な水槽飼育では、定期的な水換えのたびに水質が変化し、これが魚にとってストレスとなる場合があります。

アクアポニックスの水質が安定する理由

✅ バクテリアの働きで有害物質が分解される(アンモニア→亜硝酸→硝酸塩)

✅ 魚の排泄物が自然に植物の肥料になるため、汚れが蓄積しにくい

✅ 水換えの頻度が少ないため、水質の急変が起こりにくい

このような仕組みのおかげで、魚にとってストレスの少ない環境が保たれ、免疫力が向上します。

2. 病気リスクの低減と免疫力アップ

水換えが頻繁に必要なシステムでは、急激な水質変化により魚の体調が崩れ、病気にかかりやすくなります。

一方、アクアポニックスでは、水の入れ替えが少なく済むため、魚の病気リスクが軽減されます。

水換えが少ないことで防げる主な病気

また、アクアポニックスの豊富な酸素供給も、魚の健康維持に重要な役割を果たします。

水の循環が常に行われるため、溶存酸素が高くなり、魚の代謝が活発になります。

これにより、病気に対する抵抗力が高まり、健康的な成長を促します。

3. ストレスの少ない環境で魚を長生きさせる

魚はストレスを感じると、食欲不振・活動量の低下・免疫力低下といった問題が発生しやすくなります。

アクアポニックスでは、水質の安定性に加えて、魚にとって快適な環境を維持しやすいという利点があります。

ストレスを抑えるポイント

✅ 急激な水温変化を防ぐ(適正水温を維持するためのシェードや保温対策)

✅ 適度な水流を確保(酸素供給が十分で、流れが魚にとって自然な状態を保つ)

✅ エサの管理を徹底する(水質悪化を防ぎ、栄養バランスの取れたエサを与える)

✅ 混泳の相性を考慮する(攻撃的な魚種を避け、平和的な魚同士を組み合わせる)

これらの工夫を取り入れることで、魚にとってストレスフリーな環境を作ることができ、寿命を延ばすことにもつながります。

アクアポニックスは魚にもやさしいシステム

✅ 水換えの頻度が少ないため、水質が安定しやすく魚にストレスを与えにくい

✅ バクテリアの働きで有害物質が分解され、病気リスクを軽減できる

✅ 酸素供給が豊富で、魚の健康維持に最適な環境が整う

✅ ストレスを最小限に抑え、魚の寿命を延ばすことが可能

アクアポニックスは単に節水や環境に優しいだけでなく、魚の健康にも良い影響を与える画期的なシステムです。次のセクションでは、「野菜はどう育つ?節水と排水ゼロでも元気に育つ秘密は“栄養バランス”」について詳しく解説します。

9. 野菜はどう育つ?節水と排水ゼロでも元気に育つ秘密は“栄養バランス”

アクアポニックスで野菜は本当に育つのか?

アクアポニックスでは、水の中に溶け込んだ養分だけで野菜を育てるため、「土壌がないのに本当に育つの?」と疑問に思う人も多いかもしれません。

しかし、適切な栄養バランスを維持すれば、通常の土耕栽培と同等か、それ以上に健康な野菜を育てることが可能です。

ここでは、アクアポニックス特有の野菜の育ち方や、植物に必要な栄養素の供給方法について詳しく解説します。

1. 魚の排泄物が野菜の栄養になる仕組み

アクアポニックスにおいて、野菜の主な栄養源となるのは魚の排泄物です。

魚が排泄するアンモニアは、バクテリアの働きによって亜硝酸塩→硝酸塩へと変化し、これが野菜の主要な窒素源となります。

魚の排泄物が栄養に変わるプロセス

- 魚がエサを食べ、排泄する → アンモニアが発生

- バクテリア(ニトロソモナス)がアンモニアを亜硝酸塩に変換

- バクテリア(ニトロバクター)が亜硝酸塩を硝酸塩に変換

- 植物が硝酸塩を吸収し、成長に活用

このプロセスにより、魚の排泄物が「天然の肥料」として機能し、化学肥料を使わずに野菜を育てることができます。

2. 魚の排泄物だけで足りる?不足しがちな微量栄養素

魚の排泄物には窒素(N)やリン(P)、カリウム(K)が含まれていますが、すべての栄養素が完全に揃っているわけではありません。

特にアクアポニックスでは、以下の微量栄養素が不足しがちです。

不足しやすい栄養素と対策

✅ 鉄(Fe):葉の黄化を防ぐためにキレート鉄を追加

✅ カリウム(K):果実系の野菜の実つきを良くするためにカリウム系添加剤を利用

✅ カルシウム(Ca):トマトなどの尻腐れ防止のために貝殻や水酸化カルシウムを補給

✅ マグネシウム(Mg):葉の健康を保つためにエプソムソルトを投入

これらの微量栄養素を適切に補うことで、野菜の成長をさらに促進することができます。

3. 野菜の育ち方を決める3つのポイント

アクアポニックスで野菜を健康に育てるためには、次の3つのポイントを押さえることが重要です。

① 適切な水質管理(pH・EC・酸素量)

- pH値:野菜が養分を吸収しやすい6.0〜7.0の範囲に調整

- EC(電気伝導率):適切な養分濃度を維持するために水質テストを定期的に実施

- 酸素供給:エアレーションを行い、根に酸素をしっかり供給

② 野菜の種類に応じた育成環境を整える

- 葉物野菜(レタス、シソ):低栄養でも育つため、初心者向け

- 果菜類(トマト、キュウリ):養分を多く必要とするため、カリウムやカルシウムを意識的に補給

- ハーブ類(バジル、ミント、クレソン):水温変化に強く、育てやすい

③ 栄養バランスを定期的にチェックする

- 葉が黄色くなる→鉄不足の可能性

- 実がつかない→カリウム不足の可能性

- 根が貧弱→酸素不足の可能性

このような兆候をチェックしながら、適切な管理を行うことが大切です。

適切な栄養管理で野菜を健康に育てよう

✅ 魚の排泄物が窒素源となり、野菜の成長を支える

✅ 不足しがちな微量栄養素(鉄・カリウム・カルシウム)を適宜補う

✅ pH・EC・酸素量を管理し、植物に最適な環境を維持する

✅ 野菜の種類に応じた適切な育成環境を整える

アクアポニックスでは、適切な水質管理と栄養補給を行えば、土を使わなくても元気で美味しい野菜を育てることが可能です。

10. アクアポニックスは水換え不要!驚きの節水&排水ゼロの秘密を徹底解説のまとめ

アクアポニックスは

✅「水換え不要」

✅「節水効果抜群」

✅「排水ゼロ」

という環境に優しい特徴を持つ持続可能な農法です。

本記事を通じて、以下のようなポイントを学びました。

✅ 水換えが不要:魚・バクテリア・植物が連携することで、自然な水質浄化が行われる。

✅ 水の節約:従来の農業と比較して、最大90%の水を節約できる。

✅ 排水ゼロの仕組み:水はシステム内で循環し、無駄なく利用される。

✅ 魚と野菜の共生:魚の排泄物が野菜の栄養源となり、化学肥料を使用せずに育てられる。

✅ 病害虫リスクの低減:土壌由来の病害虫の影響が少なく、管理が容易。

これらの利点を最大限活かすことで、環境負荷を減らしながら安定的な生産を実現できます。

さらにアクアポニックスを発展させるには?

基本的なシステム運用をマスターしたら、次のステップとして以下のような発展的な取り組みを考えてみましょう。

1. システムの自動化で管理を簡単に

アクアポニックスの運用をよりスムーズにするため、次のような自動化ツールを導入するのもおすすめです。

- 水質モニタリングセンサー(pH、EC、温度管理)

- 自動給餌器(魚の餌やりを自動化)

- 水位センサー&自動給水システム(蒸発分の補充を自動化)

- IoT制御(スマホアプリで遠隔管理)

こうした機器を活用することで、日々の管理が格段に楽になり、より効率的な運用が可能になります。

2. 栽培規模を拡大して生産力をUP

家庭用システムに慣れたら、次のステップとして栽培規模を拡大することを検討してみましょう。

- 家庭菜園から小規模農業へ:複数の水槽や大型栽培ベッドを導入し、収穫量を増やす。

- 魚の種類を増やす:ティラピアやナマズなど、成長が早く食用に適した魚を導入。

- 異なる野菜を組み合わせる:葉物・果菜類・ハーブなどを組み合わせ、多品目栽培を実現。

3. 商用展開を考える(ビジネス活用)

アクアポニックスは、持続可能な農業として商業的な可能性も高いです。

- レストランやカフェ向けに新鮮な野菜を提供

- 地元の市場や直売所で販売

- 教育機関と連携し、環境教育プログラムに活用

- ホテルやリゾート施設で観賞魚と野菜を同時に楽しめるエコシステムを構築

ビジネスとして運用する場合、収益性の確保や運営コストの管理が重要になりますが、ニッチな市場として注目が高まっています。

アクアポニックスをライフスタイルに取り入れよう

アクアポニックスは単なる農法ではなく、持続可能なライフスタイルの一環として楽しむことができるシステムです。

✅ 家庭での食料自給を実現:新鮮な野菜と魚を自宅で育てられる。

✅ 環境負荷を減らす:水の節約、排水ゼロ、化学肥料なしでエコな栽培が可能。

✅ 趣味としても奥深い:システム設計や植物の成長を観察する楽しみ。

✅ ビジネスチャンスも広がる:規模拡大や商用展開の可能性もあり。

「水換え不要」「節水」「排水ゼロ」のメリットを活かしながら、自分に合ったスタイルでアクアポニックスを楽しんでみましょう!

』を理解することです-160x90.jpg)

コメント