アクアポニックスを始めたけど、こんな悩みを感じていませんか?

✅ 魚が突然弱り、原因が分からない…

✅ 野菜の生育が悪く、成長スピードが遅い

✅ 水が濁ったり臭ったりして、管理が難しい…

実はこれらの問題、硝化サイクルの理解不足が原因の可能性が非常に高いです。

アクアポニックスでは、『硝化サイクル』(窒素循環)という水質を安定させる自然な仕組みが最も重要です。

これを理解せずに始めると、

✔ アンモニアや亜硝酸塩が増加し、魚が病気になって死ぬ

✔ 植物が十分に栄養を吸収できず、育たない

✔ 管理が難しく、運用が安定しない

といった深刻なトラブルが頻繁に起きます。

私は植木屋を5年経験し、メダカや錦鯉、熱帯魚などの魚を10年以上飼育しています。

2021年からアクアポニックス農場を運営し、硝化サイクルの管理を徹底した結果、安定して魚と野菜を育てることに成功しています。

この記事を読むと、

🟢 硝化サイクルを完全に理解し、水質の不安がなくなる

🟢 魚や植物の成長を最大限に引き出せるようになる

🟢 トラブル時の対処法を身につけ、安定した運用ができる

以上のことがわかるようになります。

では詳しく解説していきます。

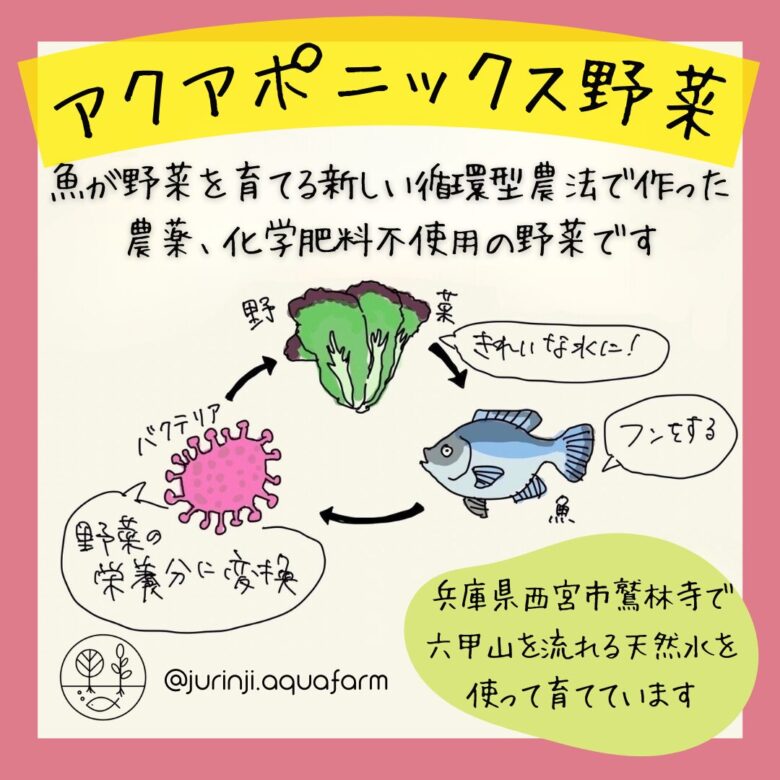

1.アクアポニックスの仕組み:魚と野菜が共存する持続可能なシステム

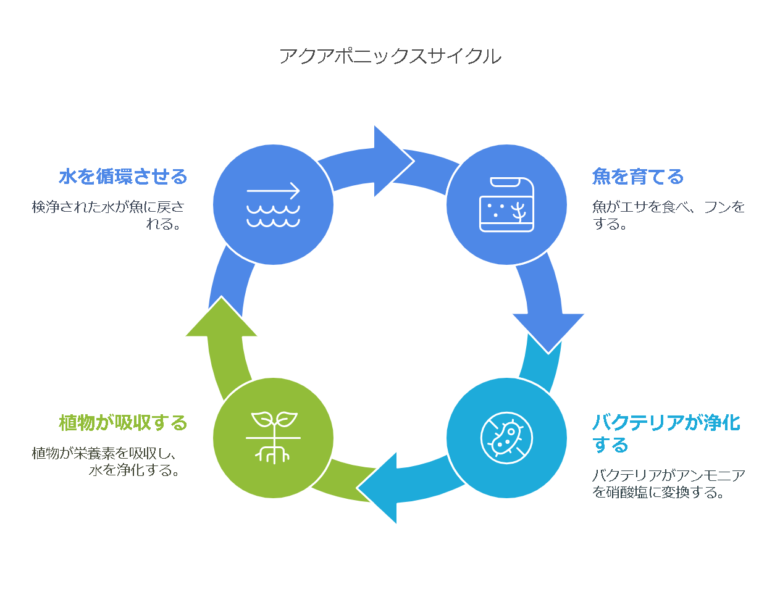

アクアポニックスの基本的な仕組みは、大きく分けて以下の4つのステップから成り立っています。

このシステムは、自然の生態系を模倣したもので、魚と植物が共生しながら成長できる理想的な環境を提供します。

アクアポニックスのシステムが持つ3つの大きな特徴

- 完全循環型:水が無駄なく再利用され、汚染を防ぐ。

- 低コストで高効率:魚の排泄物を植物の栄養として活用し、化学肥料が不要。

- 自然に学ぶ教育的価値:生態系の理解を深め、持続可能な農業のモデルとして活用可能。

アクアポニックスの基本的な構成要素

- 魚の水槽

- 錦鯉、ティラピア、などの魚を飼育。

- 魚がエサを食べ、フンを排出することでアンモニアが発生。

- バクテリアの働き(硝化サイクル)

- 硝化バクテリアがアンモニアを分解し、魚にとって安全な硝酸塩に変換。

- 水の浄化と養分の生成を同時に行う重要なプロセス。

- 植物の栽培ベッド(栽培槽)

- 養分を含んだ水を植物に供給し、栄養素を吸収させる。

- 植物の根が浄化作用を果たし、水をクリーンな状態に戻す。

- 浄化された水が水槽へ戻る

- 植物によって浄化された水が再び魚の水槽に戻り、循環が完了。

このサイクルを繰り返すことで、無駄なく魚と植物を育てることができます。

最重要項目『硝化サイクル』とは何か?仕組みを徹底解説

なぜ『硝化サイクル』がアクアポニックス成功の鍵になるのか?

アクアポニックスとは、魚の飼育と植物栽培を融合させた持続可能な農法の一つです。

その最大の特長は、魚の排泄物を植物の栄養源として活用する『循環型の生態系』を作り上げる点にあります。

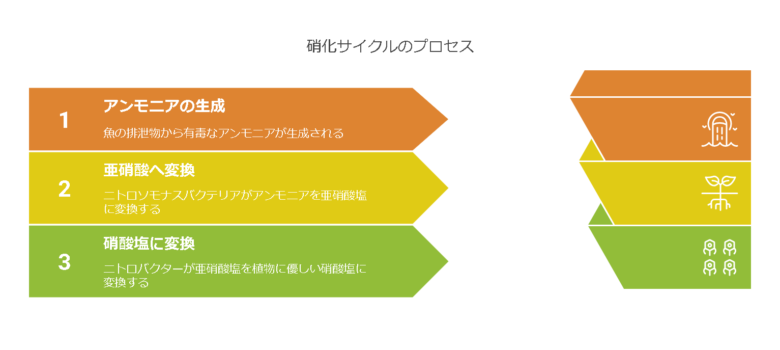

この循環型システムの中心的役割を果たしているのが『硝化サイクル』(窒素循環)です。

魚の排泄物に含まれるアンモニアは非常に毒性が強く、水中でその濃度が高くなると魚に重大な健康被害をもたらします。

アンモニアは魚のエラや内臓に深刻なダメージを与え、呼吸困難や病気を引き起こし、最悪の場合、魚の大量死につながる危険性があります。

そのため、アクアポニックスのシステムがうまく機能するためには、アンモニアを無害な物質に迅速かつ確実に変換する仕組みが絶対に必要です。

そこで登場するのが『硝化バクテリア』です。

硝化バクテリアは、2つの段階で有害なアンモニアを植物が利用可能な硝酸塩へと変換します。

具体的には、まずニトロソモナス菌がアンモニアを毒性のやや弱い亜硝酸塩に変換し、その後ニトロバクター菌が亜硝酸塩を植物が吸収しやすい硝酸塩にまで分解します。

植物はこの硝酸塩を吸収して成長し、浄化された水が魚の飼育環境に戻ります。

この連続した一連のプロセスが『硝化サイクル』であり、この循環が安定的かつ効率的に機能することがアクアポニックスの成功には必要不可欠です。

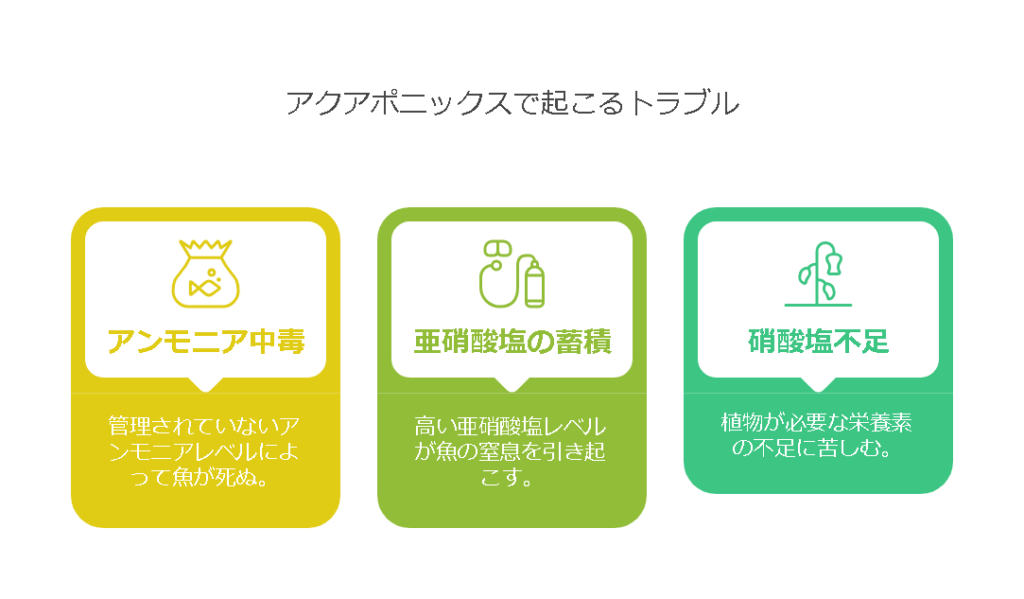

『硝化サイクル』を理解しないと起きる深刻なトラブル

硝化サイクルの仕組みを理解せず、適切な管理ができない状態でアクアポニックスを運用すると、水質の急激な悪化によって以下のような深刻な問題が発生します。

- アンモニア中毒による魚の大量死

- アンモニア濃度が管理されていないと、魚は激しい中毒症状に見舞われます。

- 具体的には、水面近くで口を頻繁にパクパクと開け閉めする、体色が急激に白っぽくなる、泳ぎが不安定になるなどの症状が現れます。

- これらの症状は迅速に対応しなければ短期間での大量死につながります。

- 亜硝酸塩蓄積による魚の酸欠

- 亜硝酸塩濃度が高まると、魚の血液中のヘモグロビンが酸素をうまく運べなくなり、酸欠状態を引き起こします。

- 魚は頻繁に水面で空気を吸おうとし、次第に動きが鈍り、エサを食べなくなり、放置すると死に至ることもあります。

- 硝酸塩不足による植物の生育不良

- 硝化サイクルが不十分だと、植物が必要な栄養分(硝酸塩)を得られず、生育が遅れたり停止したりします。

- 特に葉が黄色く変色したり、茎や葉が弱々しくなり、結果的に枯死することも珍しくありません。

これらの問題は、硝化サイクルを正しく理解して適切に管理することで確実に防ぐことができます。

次のセクションでは、硝化サイクルを支える重要なバクテリアについてさらに詳しく掘り下げて解説します。

3.硝化サイクルを支える『バクテリア』

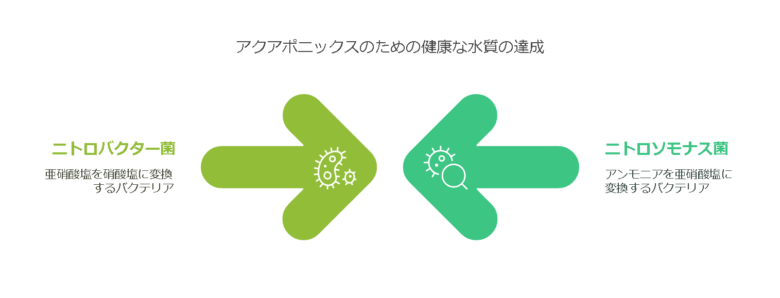

ニトロソモナス菌とニトロバクター菌の特徴と働き

硝化サイクルにおいて、最も重要な役割を果たす微生物が『ニトロソモナス菌』と『ニトロバクター菌』です。

これらのバクテリアはそれぞれ異なる特性を持ち、相互に連携しながら水質改善を支えています。

- ニトロソモナス菌

- 有害なアンモニア(NH₃)を毒性のやや低い亜硝酸塩(NO₂⁻)へと変換します。

- この菌はアンモニアを主なエネルギー源として利用し、酸素濃度が高く、pHが6.5〜8.5の弱酸性から弱アルカリ性の環境で最もよく繁殖します。

- ニトロソモナス菌が活発に働くには、水温が約20〜28℃の範囲が適切です。

- ニトロバクター菌

- ニトロソモナス菌によって生成された亜硝酸塩をさらに無害な硝酸塩(NO₃⁻)へと変換します。

- 硝酸塩は植物が容易に吸収できる形態であり、植物成長の重要な栄養素となります。

- ニトロバクター菌も酸素が豊富な好気性環境を好み、最適な水温は20℃〜30℃とされています。

- この菌の働きが安定することで、システム全体の健康を維持できます。

バクテリアが水質を改善するメカニズムをわかりやすく解説

硝化バクテリアが水質改善を行うプロセスは以下の通りです。

- 魚が排泄する尿や糞、餌の食べ残しなどからアンモニアが水中に放出されます。

- このアンモニアをニトロソモナス菌が吸収し、亜硝酸塩へと変換します。

- 次に、ニトロバクター菌が亜硝酸塩をさらに無害な硝酸塩へと変化させます。

- 最終的に植物が硝酸塩を根から吸収し、水中から窒素化合物を除去します。

この一連のプロセスによって、有害なアンモニアや亜硝酸塩が効果的に取り除かれ、魚にとって安全な水質が維持される仕組みとなっています。

バクテリアが定着する場所(生物フィルター)

硝化バクテリアが安定して繁殖・定着するには、適切な環境が必要です。

その代表的な場所が『生物フィルター』です。

- 生物フィルター:

- アクアポニックスでは、水循環の際に生物フィルターを活用します。

- フィルター内に多孔質のろ材を使用することで、バクテリアの定着面積を増やし、活発に繁殖させます。

- 定期的にメンテナンスし、ろ材の目詰まりを防ぐことでバクテリアの生育環境を良好に保ちます。

次のセクションでは、アンモニアや亜硝酸塩が魚に与える具体的な影響と、その毒性について詳しく解説していきます。

4.【危険】アンモニア・亜硝酸塩の毒性を徹底解説

アンモニア中毒が魚にもたらす恐ろしい症状

アンモニア(NH₃)は魚にとって非常に有害な物質であり、アクアポニックスシステムの管理で最も注意が必要な要素です。

アンモニアが魚の体に与える具体的な影響を以下に示します。

- 呼吸困難(エラの損傷):

- アンモニアはエラの組織を刺激し、炎症を引き起こします。

- エラが損傷を受けると、魚は酸素を十分に取り込めなくなり、水面で苦しそうに口をパクパクさせるようになります。

- 体表の異常:

- アンモニア濃度が高い環境下では、魚の体表に赤みや出血、白っぽい粘膜のようなものが現れることがあります。

- これは皮膚がアンモニアにより刺激を受け、粘膜が異常に分泌されるためです。

- 行動の異常:

- 魚は刺激を避けるために底に沈んでじっと動かなくなったり、逆に狂ったように激しく泳ぎ回ったりすることがあります。

- これらはストレスと中毒症状によるものです。

- 免疫力の低下と病気への感染:

- アンモニアは魚の免疫機能を低下させ、寄生虫や細菌感染症(例えば尾腐れ病や白点病など)を引き起こしやすくします。

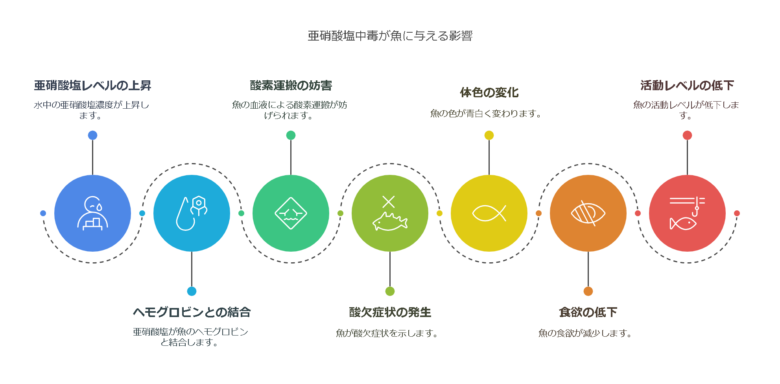

亜硝酸塩濃度が高まると魚に何が起きる?

亜硝酸塩(NO₂⁻)はアンモニアほど即効性の強い毒性はありませんが、長期間高濃度になると致命的な影響を与えます。

- 酸欠症状(血液中の酸素運搬能力低下):

- 亜硝酸塩は魚の血液中のヘモグロビンと結合し、酸素運搬を妨げます。

- これにより魚は常に酸欠状態に陥り、動きが鈍くなり、活動が低下します。

- 体色の変化:

- 亜硝酸塩中毒では、魚が青白くなる症状がよく見られます。

- これは体が酸素不足に陥り、血液の色が暗く変色するためです。

- 食欲不振と体力低下:

- 酸素が十分に体内に供給されないため、魚はエネルギー不足になり食欲が低下します。

- これが続くと衰弱し、最悪の場合は死に至ります。

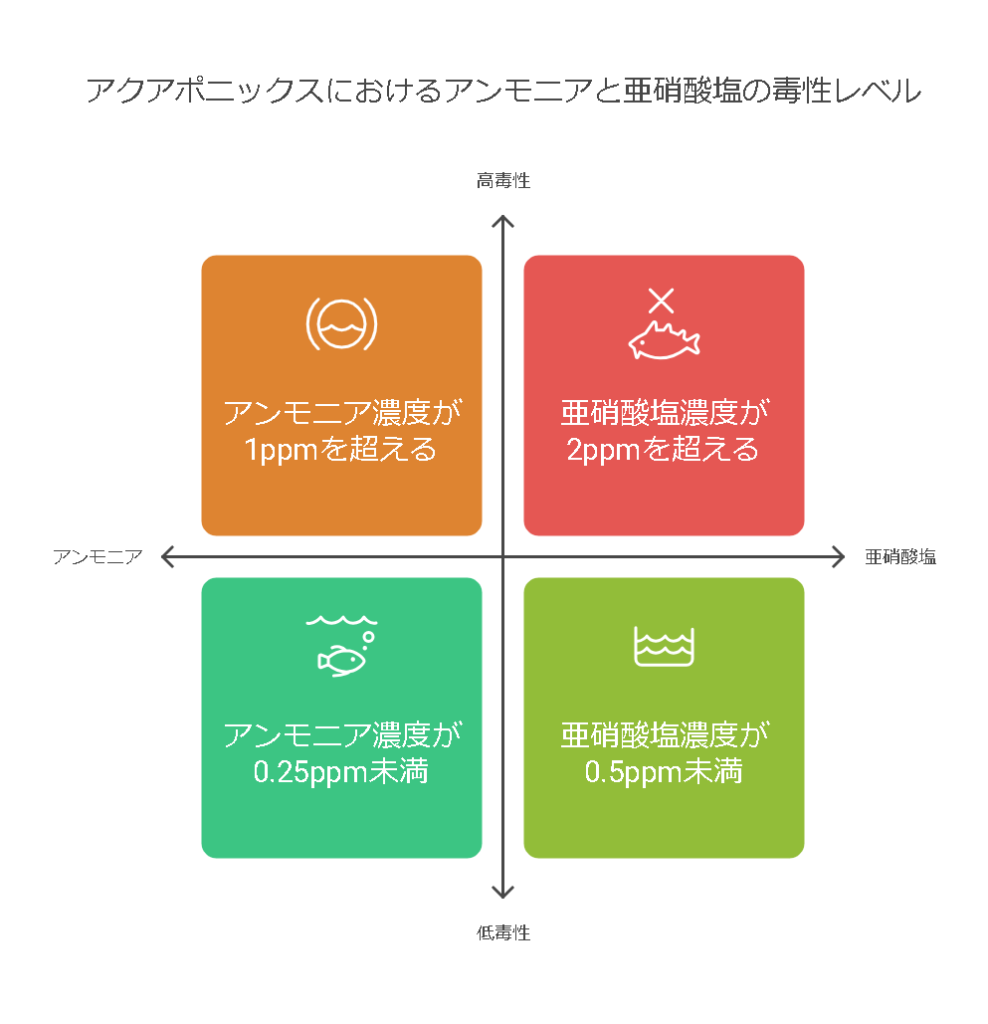

毒性が出る具体的な濃度データを紹介(ppm数値)

アンモニアや亜硝酸塩の濃度はppm(parts per million)という単位で表されます。以下はそれぞれの毒性レベルの目安です。

- アンモニア(NH₃)

- 0.25ppm未満:安全範囲(ほぼ無害)

- 0.25ppm〜0.5ppm:注意が必要(定期的な水質チェック推奨)

- 0.5ppm以上:有害(速やかな対処が必要)

- 1ppm以上:危険(短時間でも魚に深刻なダメージ)

- 亜硝酸塩(NO₂⁻)

- 0.5ppm未満:安全範囲(通常問題なし)

- 0.5ppm〜1.0ppm:やや危険(定期的な監視・水換えが必要)

- 1.0ppm〜2.0ppm:有害(速やかな対応が必要)

- 2.0ppm以上:非常に危険(緊急対処が必要)

適切な管理と定期的な水質検査を行い、アンモニアや亜硝酸塩の濃度を安全な範囲に保つことが、アクアポニックスの安定運用につながります。

次のセクションでは、硝酸塩がアクアポニックスの成功に果たす役割と理想的な濃度範囲について詳しく解説していきます。

5.『硝酸塩』がアクアポニックス成功の鍵となる理由

アクアポニックスにおいて硝酸塩(NO₃⁻)は、魚と植物をつなぐ最も重要な物質の一つです。

魚に有害なアンモニアや亜硝酸塩がバクテリアの働きにより植物の栄養源となる硝酸塩に変換されることで、システム全体が健康的かつ安定的に循環します。

このセクションでは、硝酸塩がなぜアクアポニックス成功の鍵となるのか、その重要性や具体的なメリット、適切な管理方法を詳しく解説します。

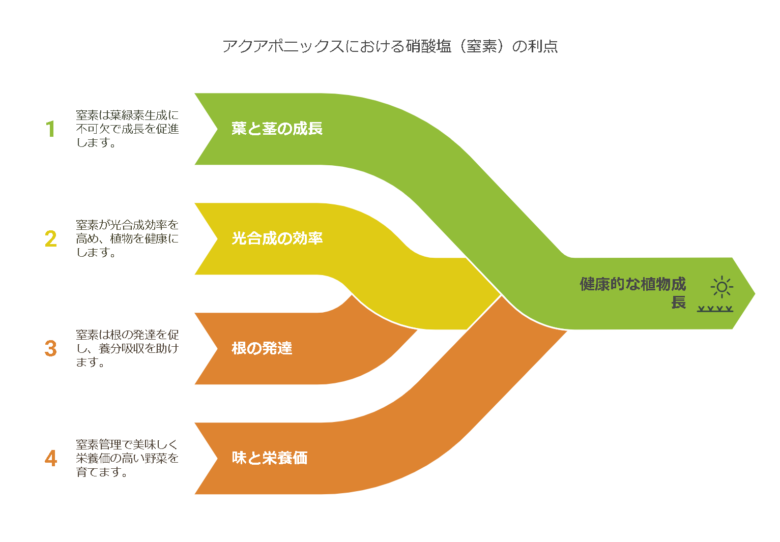

硝酸塩が植物に与える具体的なメリット

硝酸塩は植物が吸収しやすい窒素化合物であり、植物が健康的に育つために不可欠な栄養素です。

その具体的なメリットを以下にまとめました。

- 葉や茎の成長促進:

- 窒素は植物細胞や葉緑素の生成に必要不可欠な栄養素です。

- 特にリーフレタス、バジルといった葉物野菜の収穫量や品質を向上させます。

- 光合成の効率アップ:

- 葉緑素の生成に関与する窒素を豊富に取り込むことで、光合成の効率が高まり、植物が早く健康的に育ちます。

- 根の発達促進:

- 窒素は根の発達を促進し、より強力な根系を作ることができます。

- これにより植物は水や養分を効果的に吸収し、安定して成長します。

- 収穫物の味と栄養価の向上:

- 適正な濃度の硝酸塩管理は植物にストレスを与えることなく、生産性を高めます。

- また、栄養価の高い、美味しい野菜が育つ環境を提供します。

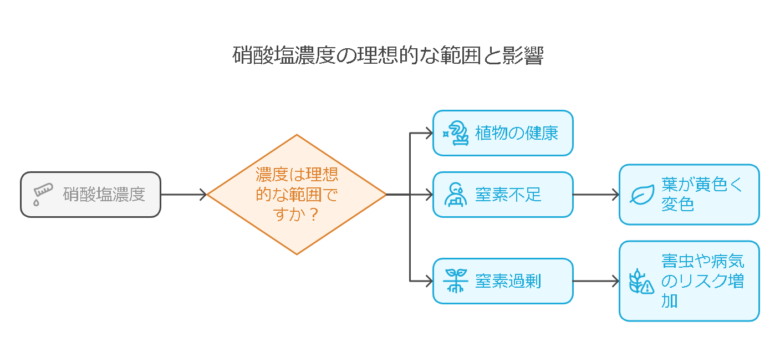

理想的な硝酸塩の濃度範囲(具体的数値)

硝酸塩は一定の範囲内で管理することが望ましく、その範囲を超えるとさまざまな問題が発生します。

- 理想的な硝酸塩濃度範囲:20~50ppm

- 20ppm以下の場合:植物が窒素不足になり、葉が黄色く変色したり、成長が鈍化します。

- 50ppm以上の場合:植物が十分に吸収しきれず、成長が不均衡になったり、害虫や病気のリスクが高まったりします。

植物と魚の両方がストレスなく健康的に生育できる最適な濃度は、20〜50ppmとされています。

硝酸塩濃度が高すぎると何が起こるのか(対策含む)

硝酸塩濃度が過剰になると以下の問題が生じる可能性があります。

- 植物の異常成長:

- 茎や葉が過剰に発達し、根の成長が弱まります。

- 害虫や病気にかかりやすくなります。

- 藻類の大量発生(グリーンウォーター):

- 水槽内の藻類が急増し、水質を悪化させ、植物や魚が酸欠に陥る可能性があります。

- 魚のストレスと免疫力低下:

- 長期間、高濃度の硝酸塩にさらされることで魚の免疫力が低下し、病気になりやすくなります。

これらのリスクを避けるための効果的な対策は以下の通りです。

次のセクションでは、『硝化サイクルが崩れる原因とその予防策』について詳しく解説します。

6. 硝化サイクルが崩れる原因と具体的な予防策

アクアポニックスにおける硝化サイクルは、システム全体の健康を維持するために不可欠な要素です。

しかし、ちょっとした管理ミスや環境変化によってバランスが崩れ、水質悪化を招くことがあります。

このセクションでは、硝化サイクルが崩れる主な原因と、初心者でも簡単に実践できる具体的な予防策を詳しく解説します。

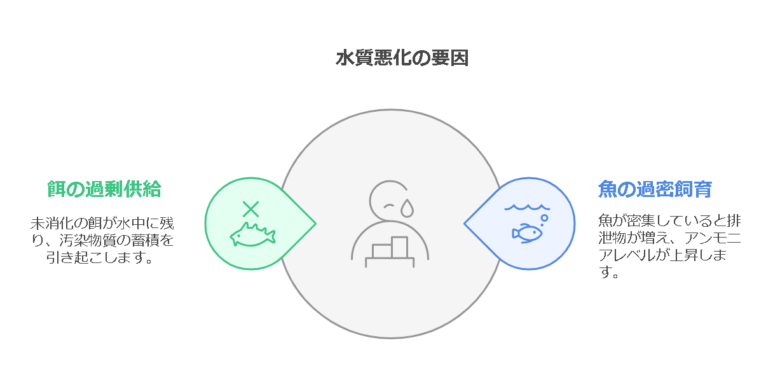

魚の密度や餌の与えすぎで起きるトラブルと対処法

硝化サイクルが乱れる最も一般的な原因は、魚の過密飼育や餌の過剰投与です。

- 魚の密度が高すぎる

- 排泄物が増え、アンモニア濃度が急激に上昇します。

- アンモニア濃度が高まると、バクテリアが分解処理しきれなくなり、水質が急激に悪化します。

- 適正な魚の密度は、1リットルの水あたり魚の体重1グラム以下を目安にしましょう。

- 餌を過剰に与える

- 未消化の餌が水中に残り、有害なアンモニアや亜硝酸塩が蓄積されやすくなります。

- これにより魚が病気にかかりやすくなったり、水槽内の有害物質が急激に増加する原因となります。

- 餌は魚が5分以内に食べきれる量を1日数回に分けて与えるのが理想的です。

これらのトラブルを防ぐためには、魚の数を定期的に確認し、適切な飼育密度を維持すること、そして餌の量を注意深く管理することが大切です。

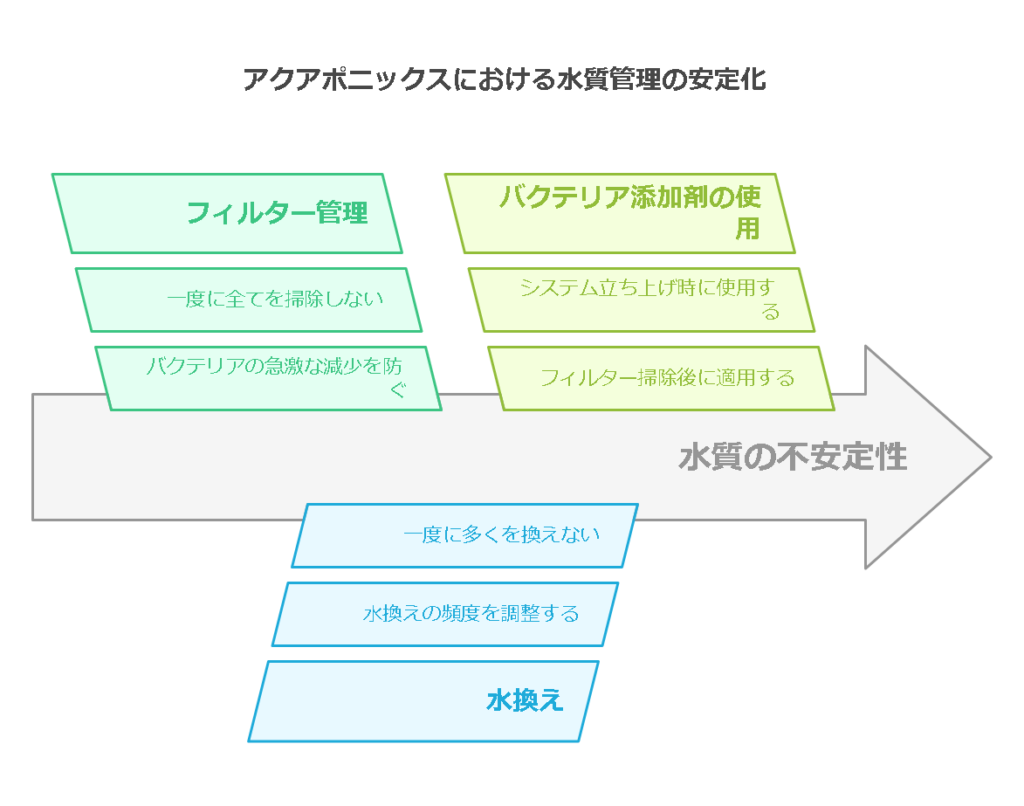

硝化バクテリアの減少を防ぐポイントを解説

硝化サイクルを安定させるためには、硝化バクテリアの存在が不可欠です。

しかし、管理方法を誤るとバクテリアが減少してしまい、水質が崩れてしまいます。以下のポイントを押さえましょう。

- フィルターの掃除は慎重に行う:

- フィルター内には重要なバクテリアが多く生息しています。

- ろ材の掃除は一度に全部行うのではなく、一部分ずつ、複数回に分けて行いましょう。

- バクテリアの急激な減少を防げます。

- 水換えの頻度と量を適切に管理する:

- 一度に多くの水を換えるとバクテリアの活動が低下します。

- 1回あたり水槽の総水量の約1/4〜1/3程度に抑え、定期的に行うことが理想的です。

- 市販のバクテリア剤を積極的に利用する:

- 特に水槽の立ち上げ初期やフィルター掃除後にバクテリア剤を使用すると、バクテリアが迅速に再定着し、水質が安定しやすくなります。

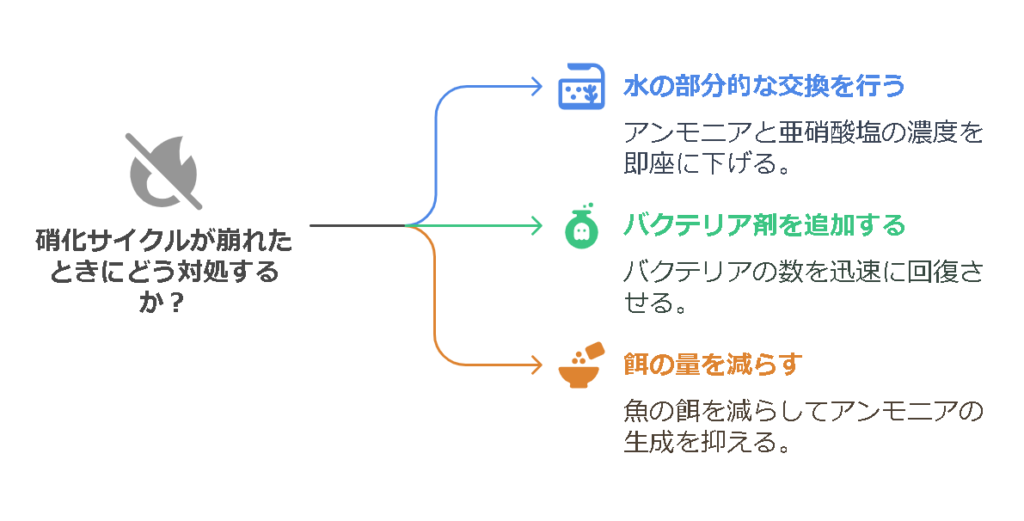

崩れた硝化サイクルを迅速に再生する方法

万が一、硝化サイクルが崩れてしまった場合には、迅速な対処が重要です。

以下の具体的な対処法を実践してください。

- すぐに部分的な水換えを行う:

- アンモニアや亜硝酸塩の濃度を下げるために、毎日少量(全体の1/5程度)の水を交換しましょう。

- 硝化バクテリア剤を緊急投入:

- バクテリア剤を推奨量の2~3倍投入することで、バクテリアが素早く回復します。

- 一時的に餌を減らす:

- 餌を通常の半分以下に抑え、アンモニアの発生を抑えます。

これらの対応を迅速に行うことで、システムを早期に正常な状態へと回復させることが可能です。

次のセクションでは、初心者でも簡単に水質を安定させる具体的な方法を解説します。

7. 初心者でもできる『水質を安定させる方法』

アクアポニックスを成功させるためには、水質を常に安定させることが不可欠です。

特に初心者の方でも実践できる簡単な方法を3つ、具体的な手順と共に詳しくご紹介します。

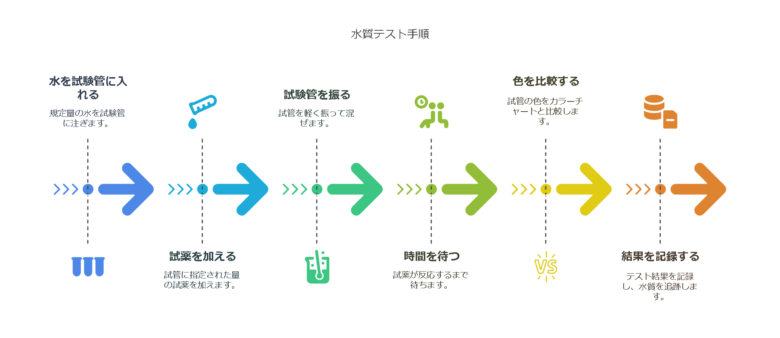

【1】定期的な水質テストの具体的手順

水質テストは週に1回行うのが理想的です。

主にチェックすべき項目はアンモニア(NH3)、亜硝酸塩(NO2-)、硝酸塩(NO3-)、pHです。

<手順>

- テストキットの試験管に水槽の水を規定量入れます。

- 試薬を指定量加え、キャップをして軽く振り混ぜます。

- 規定時間後、試験管の色をカラーチャートと比較します。

- 結果を記録し、水質変化を追跡します。

これにより、問題を早期発見し、迅速に対応が可能になります。

水質テストを怠ると、問題発生時の対応が遅れ、魚や植物の健康に深刻な影響を与えることもあるため、必ず実施しましょう。

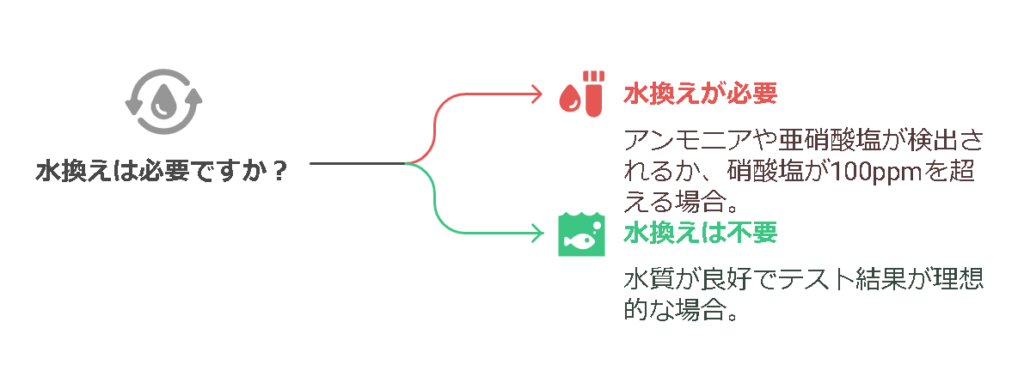

【2】基本的な水換えの考え方と正しい方法

アクアポニックスでは基本的に水換えは不要ですが、水質テストの結果、数値が悪化した場合のみ水換えを行います。

<水換えが必要になる目安>

- アンモニアや亜硝酸塩が検出された場合(理想は0ppm)

- 硝酸塩の濃度が100ppmを超えた場合

<正しい水換え方法>

- 必ずカルキ抜き済みの水を用意し、温度・pHを既存の水と同じにします。

- 少量ずつゆっくりと水槽に注ぎ入れ、魚や植物がストレスを感じないようにします。

- フィルター掃除は水換えとは別の日に行い、バクテリアのダメージを防ぎます。

この方法を守ることで、初心者でも安定した水質管理が可能です。

【3】水質維持に役立つおすすめグッズ3選

初心者が使いやすい、水質管理に役立つ便利なグッズをご紹介します。

- 【API Freshwater Master Test Kit】

- アンモニア、亜硝酸塩、硝酸塩、pHを簡単かつ正確に測定可能。

- 【テトラ アクアセイフ】

- 水道水のカルキを迅速に除去し、魚に安全な水を素早く準備できる。

- 【水作 プロホース エクストラ】

- 底床掃除と同時に水換えが行え、手間なく効率的。

これらを上手に活用し、水質管理の負担を最小限に抑え、アクアポニックスを安心して楽しみましょう。

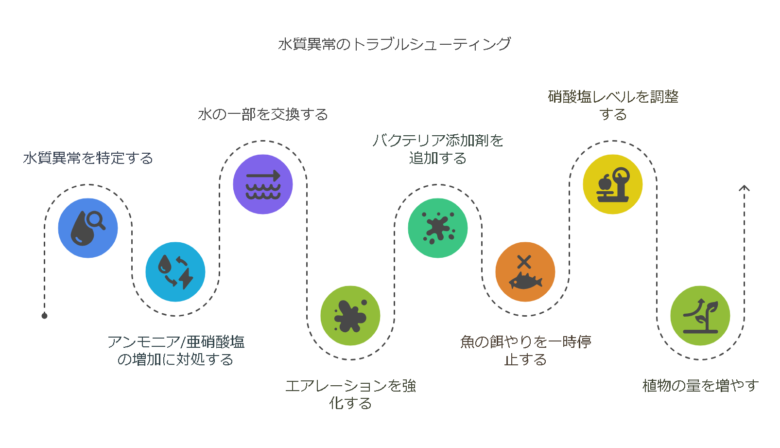

8.【トラブルシューティング】水質異常が起きたときの対処法

アクアポニックスを運用するうえで、水質異常は誰でも一度は経験する問題です。

しかし、迅速で適切な対応を行えば被害を最小限に抑えることができます。

このセクションでは、代表的な水質異常の症状とその具体的な対処法、そして普段からできる予防策を詳しくご紹介します。

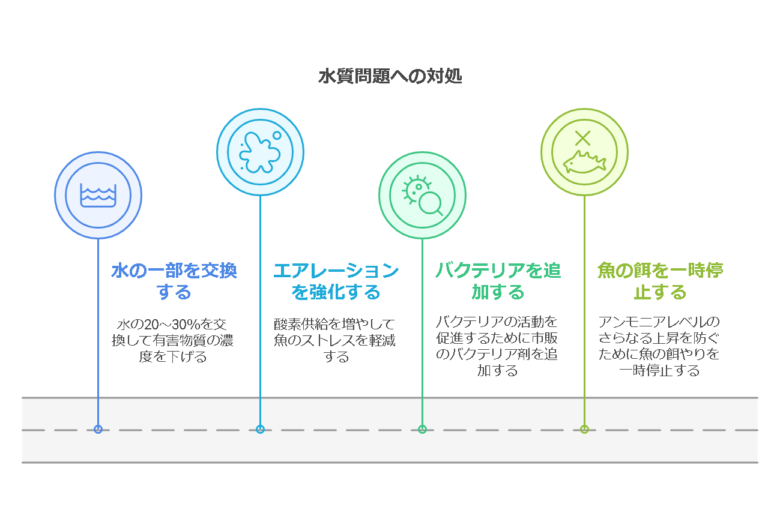

【1】アンモニア・亜硝酸塩が急増した際の緊急対策

アンモニアや亜硝酸塩が急激に増加すると、魚に重篤な影響を与え、最悪の場合は死に至ることもあります。そのため、迅速な対応が必須です。

<緊急対策の具体的手順>

- 即座に全体の20~30%の水換えを行い、有害物質の濃度を迅速に下げます。

- エアレーションを通常の倍以上に強化し、酸素供給を増やして魚のストレスを軽減します。

- 市販の硝化バクテリア剤を追加し、バクテリアの働きを早期に活性化させます。

- 魚へのエサやりを一時的に停止し、アンモニアの追加発生を防ぎます。

以上を行うことで、24時間以内の水質改善を期待できます。

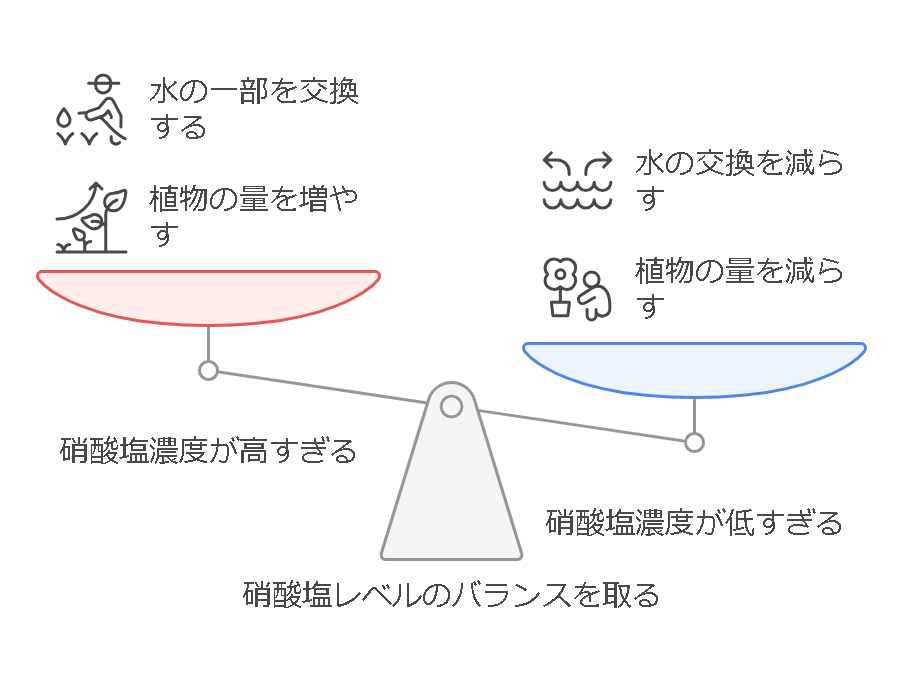

【2】硝酸塩が高すぎる・低すぎるときの対処法

硝酸塩濃度の調整は、植物の成長促進とシステム全体の安定性に直結する重要なポイントです。

<硝酸塩が高すぎる場合>

- 植物の量を増やして吸収効率を高めます。

- 濃度が高すぎる場合は、部分的な水換えでバランスを取り戻します。

<硝酸塩が低すぎる場合>

- 魚の数を増やすか、エサの量を増やしてアンモニアの生成を促します。

- 栽培している植物の数や種類を調整し、窒素吸収を制限します。

硝酸塩の適正濃度(20~40ppm)を維持することで、植物と魚の健康を守り、システム全体の安定化を図れます。

【3】日常管理で水質異常を未然に防ぐ方法

水質異常を未然に防ぐには、日頃からの管理が非常に重要です。

<日常的な予防策>

日常的な管理を徹底することで、水質異常のリスクを大幅に低減できます。

異常を早期に発見し、適切な対処を行うことで、アクアポニックスを安定して長期的に運用することが可能になります。

9.【必須アイテム】硝化サイクルを支えるおすすめグッズ紹介

アクアポニックスを成功させるためには、硝化サイクルをしっかりと安定させることが重要です。

ここでは、初心者でも手軽に扱える硝化サイクルの支援アイテムを具体的に紹介します。

【1】硝化バクテリア剤の具体的な活用法

硝化バクテリア剤は、アクアポニックス立ち上げ時や水質異常時に特に有効です。

効果的な活用法を以下にまとめます。

おすすめの硝化バクテリア剤

- バイコム 淡水用 スーパーバイコム スターターキット:即効性があり、初心者にも扱いやすい。

- ベルテックジャパン Bioスコール 淡水用:長期的にバクテリアの定着をサポート。

【2】信頼できる水質テストキットを厳選紹介(API、テトラ等)

水質の正確な把握は、アクアポニックス成功の基本です。

信頼性が高く、使いやすい水質テストキットを紹介します。

- API フレッシュウォーターマスターテストキット

- 測定項目:pH、アンモニア、亜硝酸塩、硝酸塩

- 正確性が高く、多くのアクアポニックス実践者が推奨する定番キット。

- テトラ テスト6in1 試験紙

- 測定項目:pH、炭酸塩硬度(KH)、総硬度(GH)、亜硝酸塩、硝酸塩、塩素

- 簡単に素早く水質チェックができ、初心者に最適。

【3】エアレーション器具のおすすめ(初心者向け)

エアレーション(酸素供給)は、魚とバクテリアの健康維持に欠かせません。

特に初心者でも扱いやすい製品を紹介します。

- 水作 水心 SSPP-3S

- 静音性が高く、家庭用の小型システムに最適。

- 長期間の使用でも安定した性能を発揮。

- GEX AIR PUMP e‐AIR 1500SB

- 価格が手頃で信頼性があり、入門機として非常に人気。

- 耐久性があり、メンテナンスが容易。

これらのグッズを適切に活用すれば、硝化サイクルを効率よく安定させることができ、アクアポニックスの成功率が大幅に向上します。

- バクテリア剤を活用し、システム立ち上げとトラブル時の対応をスムーズに。

- 水質テストキットで定期的にチェックし、問題を早期発見。

- エアレーションを強化して、魚・バクテリアの健康を維持。

適切なツールを導入し、アクアポニックスの運用をより快適で効率的なものにしましょう!

アクアポニックス成功の秘訣【硝化サイクル】のまとめ

アクアポニックスにおいて、硝化サイクルは魚と植物の健全な成長を支える最も重要な仕組みです。

この記事を通じて、硝化サイクルの仕組みや管理方法、問題が起こった際の対処法を詳しく解説しました。

ここでは、特に重要なポイントをおさらいし、初心者が確実に成功するためのチェックリストを用意しました。

🔹 硝化サイクルの基本ポイント

🔹 トラブル時の対策チェックリスト

✅ アンモニア・亜硝酸塩が急増した場合

- 水換え(※アクアポニックスでは基本的に水換えは不要だが、異常時は10~20%交換)

- バクテリア剤を投入して硝化プロセスを強化

- 魚の餌を一時的に減らし、アンモニアの発生を抑える

✅ 硝酸塩が高すぎる場合

- 植物を追加し、余分な硝酸塩を吸収させる

- 部分的な水交換を行い、濃度を調整

✅ 水質テストの結果が不安定な場合

- フィルターの清掃を行い、詰まりを解消

- エアレーションを強化し、バクテリアの活性を促進

- バクテリアの活性を確認し、不足している場合はバクテリア剤を追加

🔹 この記事があなたのガイドブックに

アクアポニックスの成功には、「硝化サイクルの理解と管理」が不可欠です。

この記事では、基礎から応用まで詳しく解説しましたが、困ったときにはいつでもこのページに戻って確認してください。

✅ 硝化サイクルを正しく理解することで、水質管理がシンプルに!

✅ バクテリアを適切に維持することで、アクアポニックスの安定性が向上!

✅ 水質テストと対策を習慣化することで、トラブルを未然に防げる!

この知識を活かし、あなたのアクアポニックスを成功に導いてください!

』を理解することです.jpg)

コメント