✅害虫が発生して困っている

✅農薬を使いたくても魚や微生物に影響がありそうで怖い

✅対策方法が分からず、作物の被害が拡大している

アクアポニックスを始めたものの、こんな悩みを抱えていませんか?

実際、アクアポニックスでは一般的な化学農薬を使えないため、害虫対策が非常に難しいのが現実です。

特に温暖な環境では、

✅アブラムシ

✅ハダニ

✅コナジラミ

といった害虫が大量発生し、作物がダメージを受けてしまうことも少なくありません。

害虫被害を放置すると、作物の成長が妨げられ、最終的には収穫量が激減してしまいます。

また、害虫が増えることで病気のリスクも高まり、アクアポニックスのシステム全体に悪影響を及ぼします。

私もアクアポニックスを運用し始めた頃、害虫対策に頭を悩ませていました。

「農薬は使えないし、どうやって対策すればいいんだろう?」と何度も試行錯誤しました。

私は植木屋として5年間働き、熱帯魚飼育歴10年以上の経験があります。

2021年から祖母の農地を活用し、アクアポニックスを本格的に運用してきました。

その中で、害虫対策には多くの試行錯誤を繰り返し、実際に効果があった方法だけを厳選して実践しています。

経験をもとに、アクアポニックスにおける害虫問題を解決するための 最適な方法 をお伝えします。

さまざまな方法を試した結果、たどり着いたのが 「ニームオイル」 でした。

ニームオイルはインド原産の天然成分を含んだオイルで、害虫の繁殖を抑える効果があり、アクアポニックスとの相性が非常に良いことが分かりました。

ニームオイルのメリット

この方法を取り入れてから、私のアクアポニックス環境では害虫の被害が激減し、安定した収穫ができるようになりました。

この記事では、

を徹底的に解説していきます。

これを読めば、あなたのアクアポニックス環境で 「害虫対策にもう悩まない」 状態を作ることができます。

ぜひ、最後までご覧ください!

1. アクアポニックスで害虫対策が難しい理由

アクアポニックスは、魚と植物を同時に育てる持続可能なシステムとして人気があります。

しかし、この環境では害虫対策が特に難しく、多くの初心者が悩むポイントの一つです。

その理由として、化学農薬の使用制限、害虫の発生しやすい環境、そして放置による甚大な被害が挙げられます。

化学農薬は使えない(魚や微生物に悪影響)

アクアポニックスでは、魚や微生物といった水生生物が重要な役割を果たします。

しかし、一般的な農薬には殺虫成分が含まれており、それが水中に流れ込むと、魚や微生物の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。

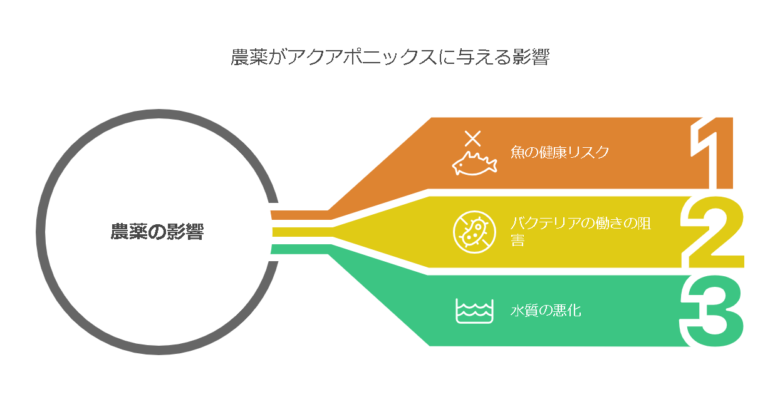

農薬が魚や微生物に与える影響

- 魚の健康リスク:殺虫成分が水中に溶け出すと、魚のエラや内臓にダメージを与える可能性がある。

- バクテリアの働きを阻害:アクアポニックスでは、魚の排泄物を分解する有益なバクテリアが水質を維持するが、農薬によってその活動が弱まり、循環システム全体に影響を及ぼす。

- 水質の悪化:農薬成分が水に溶けることで、pHバランスが崩れ、植物の成長にも悪影響を与えることがある。

このような理由から、アクアポニックスでは化学農薬の使用が基本的に推奨されていません。

そのため、害虫対策には他の方法を考える必要があります。

害虫は防ぎにくい(水耕栽培でも害虫は発生する)

アクアポニックスは水耕栽培と同じく、土を使用しないため、土壌由来の害虫の発生リスクは少ないものの、湿度の高い環境が害虫を引き寄せる要因となります。

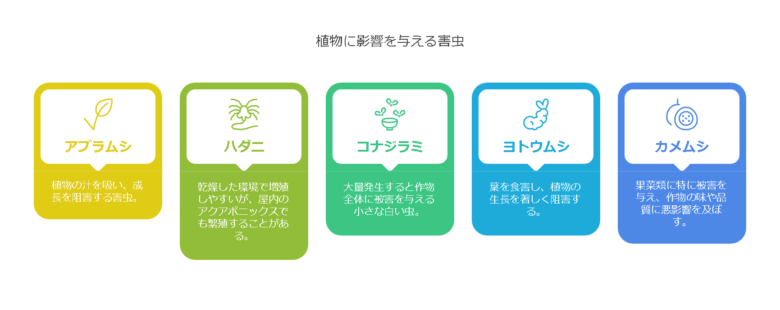

アクアポニックスで発生しやすい害虫の例

- アブラムシ:植物の汁を吸い、成長を阻害。特に若葉や新芽を狙う。

- ハダニ:乾燥した環境で増殖しやすいが、屋内のアクアポニックスでも繁殖することがある。

- コナジラミ:小さな白い虫で、大量発生すると作物全体に被害を与える。

- ヨトウムシ:葉を食害し、植物の生長を著しく阻害。

- カメムシ:果菜類に特に被害を与え、作物の味や品質に悪影響を及ぼす。

水耕栽培では、害虫の侵入を防ぐ土壌の役割がないため、虫がダイレクトに植物へアクセスしやすいというデメリットがあります。

また、温室やビニールハウス内でアクアポニックスを行っている場合、換気のために開けた窓や扉から害虫が侵入しやすくなります。

害虫対策を放置すると収穫量が激減する

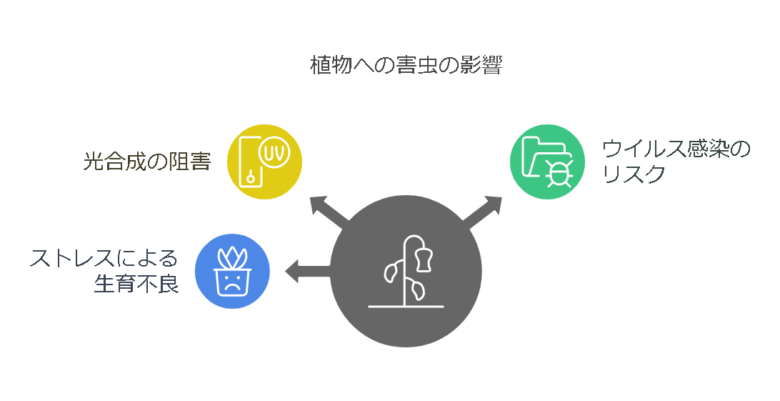

害虫を放置すると、植物の生育が阻害され、収穫量が大幅に減少するだけでなく、最悪の場合、全滅する可能性もあります。

害虫被害が収穫量に与える影響

- 光合成の阻害:葉を食害されると光合成能力が低下し、植物の成長が遅くなる。

- ウイルス感染のリスク:害虫がウイルスを媒介し、感染症のリスクが高まる。

- ストレスによる生育不良:害虫の食害や寄生によって植物がストレスを受け、栄養の吸収が阻害される。

実際の被害事例

このような被害を防ぐためには、早期発見と予防策が不可欠です。

害虫は一度発生すると急速に増殖するため、初期段階で適切な対策を講じることが重要になります。

アクアポニックスでは、化学農薬を使えないため、害虫対策が特に難しくなります。

また、水耕栽培の特性上、害虫が発生しやすく、物理的なバリアもないため、被害が拡大しやすいです。

さらに、害虫を放置すると、植物の生育が著しく悪化し、収穫量が大幅に減少するリスクがあります。

これらの問題を解決するために、安全で効果的な害虫対策を導入することが不可欠です。

次のセクションでは、その解決策として「ニームオイル」がなぜ最適なのかを詳しく解説します。

2. ニームオイルとは?基本知識

アクアポニックスで害虫対策を行う上で、安全かつ効果的な方法の一つがニームオイルの活用です。

ニームオイルは天然由来の成分を含み、害虫に対して強力な抑制効果を発揮します。

しかし、一般的な殺虫剤とは異なり、害虫を即座に駆除するのではなく、その生態をコントロールすることで持続的な防除効果を発揮します。

ニームオイルとは?(インド発祥の天然オイル)

ニームオイルは、インドや東南アジア原産のニーム(インドセンダン)の種子から抽出される天然オイルです。

古くからインドの伝統医学アーユルヴェーダでも使用されており、抗菌・防虫効果があることが知られています。

ニームオイルの特徴

ニームオイルは、単なる殺虫剤ではなく、害虫の生理機能に影響を与え、繁殖サイクルを崩すことで長期的に効果を発揮するのが特徴です。

主成分「アザディラクチン」の効果(害虫の生態をコントロール)

ニームオイルの最も重要な成分がアザディラクチンです。

この成分は害虫に対して以下のような作用をもたらします。

アザディラクチンの主な働き

- 食欲減退作用:害虫が植物を食べるのを防ぐ。

- 成長抑制作用:害虫の脱皮や成長ホルモンの働きを阻害する。

- 繁殖抑制作用:害虫の産卵や孵化を妨げ、次世代の害虫発生を防ぐ。

- 忌避作用:害虫がニームオイルが散布された植物に寄り付きにくくなる。

これらの効果により、害虫が繁殖しにくい環境を作ることができます。

特にアクアポニックスでは化学農薬を使用できないため、「害虫を寄せ付けない」という点でニームオイルは非常に有効です。

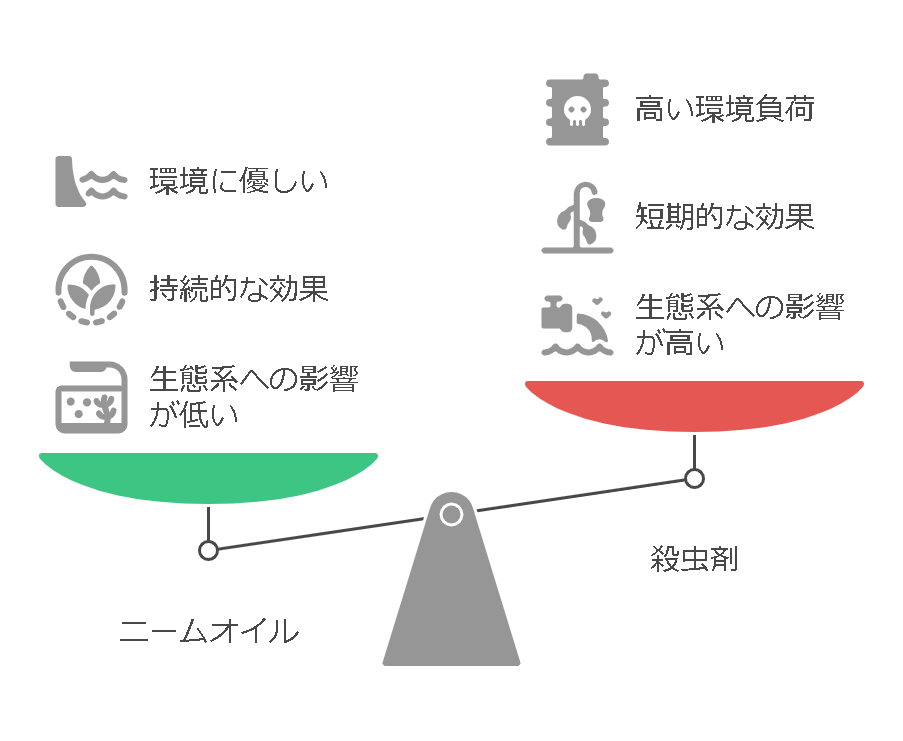

殺虫剤ではなく、害虫の繁殖を抑える仕組み

一般的な殺虫剤は害虫を即座に殺す効果がありますが、ニームオイルは害虫の生態に影響を与え、持続的に繁殖を抑えることで害虫対策を行います。

殺虫剤との違い

| 項目 | ニームオイル | 一般的な殺虫剤 |

|---|---|---|

| 作用の仕組み | 害虫の生態を変化させる | 即効的に害虫を駆除する |

| 魚や微生物への影響 | ほぼなし | 影響が大きいことが多い |

| 持続性 | 長期間の使用で効果を発揮 | 効果は短期間で持続しにくい |

| 環境負荷 | 低い(自然由来) | 高い(化学成分) |

ニームオイルは即効性には欠けるものの、長期的な害虫管理に適しており、アクアポニックスのような環境にやさしい農法と相性が良いのです。

ニームオイルは、インド原産の天然オイルで、主成分アザディラクチンによって害虫の食欲や成長、繁殖を抑制する働きがあります。

化学農薬とは異なり、魚や微生物に影響を与えにくく、持続的に害虫をコントロールできるため、アクアポニックスの害虫対策に最適な選択肢と言えます。

次のセクションでは、なぜニームオイルがアクアポニックスに最適なのかを詳しく解説します。

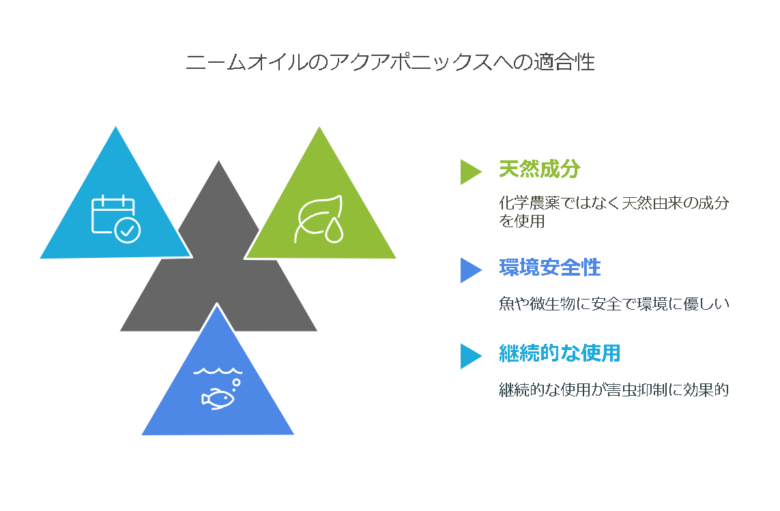

3. ニームオイルがアクアポニックスに最適な理由

アクアポニックスでは、魚や微生物が水の循環を支えるため、化学農薬の使用が制限されます。

そのため、安全で効果的な害虫対策が求められます。

ニームオイルは、その天然成分によって害虫を抑制しつつ、アクアポニックスの生態系を守る理想的な選択肢です。

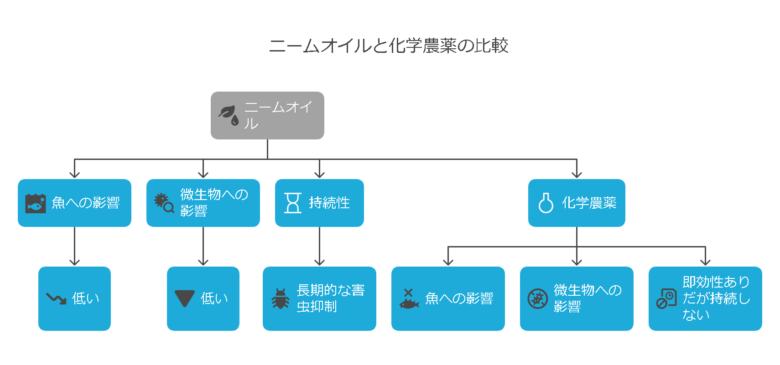

天然成分で魚や微生物に安全

一般的な農薬は化学成分を含むため、水に溶けると魚や微生物に悪影響を与えるリスクがあります。

一方で、ニームオイルは天然由来の成分で作られており、適切な濃度で使用すれば魚やバクテリアにほとんど影響を与えません。

他の農薬との違い

| 項目 | ニームオイル | 化学農薬 |

|---|---|---|

| 成分 | 天然由来 | 合成化学成分 |

| 魚への影響 | 低い | 高い(中毒リスク) |

| 微生物への影響 | 低い | 高い(バクテリアの活動を阻害) |

| 持続性 | 長期的な害虫抑制 | 即効性ありだが持続しない |

ニームオイルは水槽に直接添加するものではありませんが、植物に散布することで害虫の被害を抑えながら、水の生態系を維持できる点が大きな利点です。

害虫の食欲や産卵を抑制する(予防効果が高い)

ニームオイルの主成分であるアザディラクチンは、害虫の食欲を減退させ、成長ホルモンを阻害することで、繁殖を防ぐ働きがあります。

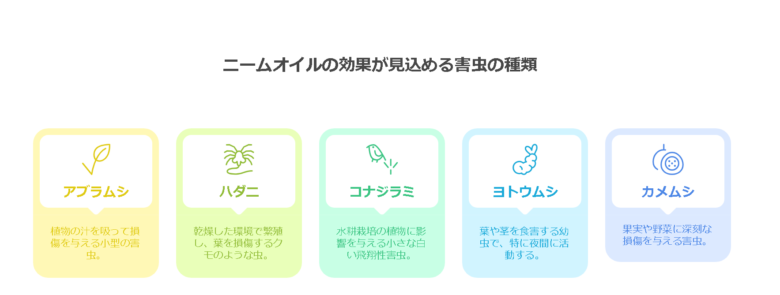

ニームオイルが効果的な害虫の種類

これらの害虫を発生初期の段階で抑え込むことで、大量発生を未然に防ぐことができます。

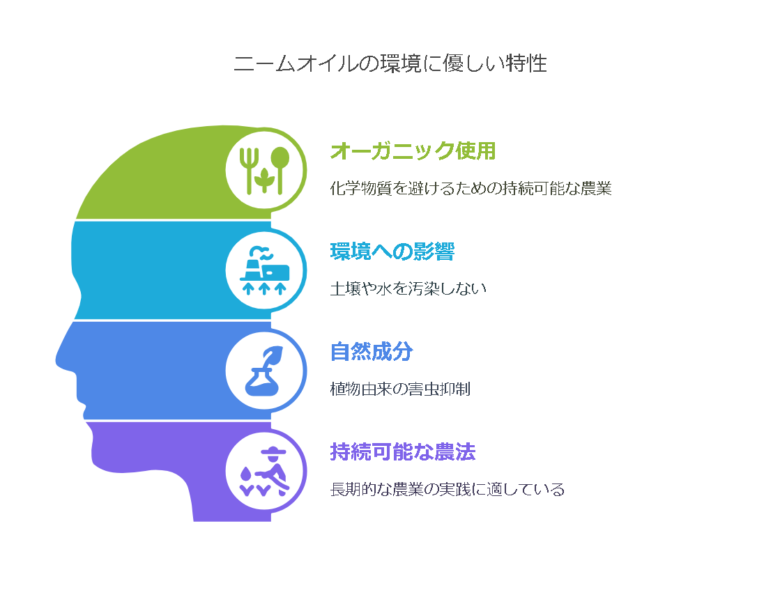

ニームオイルは有機栽培でも使われる環境に優しい対策

ニームオイルはオーガニック(有機農法)でも使用されるほど環境に優しい防虫対策の一つです。

化学農薬のように土壌や水を汚染することなく、自然の成分で害虫を抑制できるため、持続可能な農法に適しています。

エコな害虫対策としてのメリット

環境への負担を減らしながら効果的に害虫を管理できる点で、アクアポニックスとの相性は抜群です。

病気予防効果も期待できる(抗菌作用あり)

ニームオイルには抗菌・抗真菌作用もあり、病気の発生を予防する働きがあります。

病害リスクを抑えるポイント

- 葉面散布によるカビの発生抑制

- ウイルス媒介害虫(コナジラミなど)の繁殖を防ぐ

- 作物のストレスを軽減し、健康的な成長を促す

アクアポニックスでは化学殺菌剤を使用できないため、ニームオイルを活用することで、害虫だけでなく病害のリスクも低減できるのは大きなメリットです。

ニームオイルは、天然由来で魚や微生物に安全でありながら、害虫の食欲や繁殖を抑え、病害の予防効果も期待できる優れた害虫対策手段です。

特にアクアポニックスでは、環境に負担をかけず持続可能な害虫管理を行うための最適な選択肢となります。

次のセクションでは、ニームオイルが実際にどのような害虫に効果を発揮するのかを詳しく解説します。

4. ニームオイルで駆除できる害虫の種類

ニームオイルは、さまざまな害虫に対して効果を発揮しますが、特にアクアポニックス環境で問題になりやすい害虫に対して有効です。

ここでは、ニームオイルが効果的な害虫を紹介し、それぞれの特性と被害の詳細を解説します。

アブラムシ

特徴と被害

- 体長1~3mmの小型の害虫。

- 植物の新芽や葉の裏に群がり、植物の汁を吸って成長を阻害。

- 排泄物(甘露)がカビ(すす病)の原因となる。

- 繁殖力が非常に高く、短期間で大量発生する。

ニームオイルの効果

- 食欲を抑え、吸汁を阻害する。

- 成長ホルモンの働きを妨げ、繁殖サイクルを断つ。

- 寄生天敵(テントウムシ、ヒラタアブ)と併用可能。

ハダニ

特徴と被害

- 葉の裏に生息し、細胞を吸い取る。

- 乾燥した環境を好み、温室や室内栽培で発生しやすい。

- 被害が進むと葉が白っぽく変色し、最終的に枯死する。

ニームオイルの効果

- 産卵を抑え、繁殖を阻害する。

- 直接の殺虫効果は弱いが、継続使用で増殖を防ぐ。

- 水と併用して湿度管理をすることで、より高い抑制効果を発揮。

コナジラミ

特徴と被害

- 体長1~2mmの白い小さな飛翔性害虫。

- 水耕栽培の植物に付きやすく、特にトマト、バジル、イチゴなどに被害が多い。

- 植物の汁を吸うことで成長を妨げ、ウイルスを媒介するリスクが高い。

ニームオイルの効果

- 幼虫・成虫ともに成長を抑え、繁殖サイクルを断つ。

- 忌避効果があり、新たな侵入を防ぐ。

- 他の害虫より耐性が強いため、定期的な散布が必要。

ヨトウムシ

特徴と被害

- ガの幼虫(青虫)で、夜間に活動し葉や茎を食害。

- 特に若い苗に対する被害が大きい。

- 地表や根元近くに潜み、昼間は土中に隠れる。

ニームオイルの効果

- 葉に散布することで食害を防ぐ。

- 幼虫の成長を阻害し、次世代の発生を抑制する。

- 土壌に混ぜることで、根元付近のヨトウムシにも影響を与える。

カメムシ

特徴と被害

- 成虫は果実や葉の汁を吸い、果菜類に深刻な被害を与える。

- 被害を受けた作物は変色・萎縮し、品質が低下する。

- 大量発生すると駆除が困難になる。

ニームオイルの効果

- 嗅覚を狂わせ、植物への寄り付きや産卵を防ぐ。

- 卵や幼虫の成長を阻害し、繁殖を抑える。

- 定期的な散布で侵入を予防。

ニームオイルは、吸汁害虫(アブラムシ・コナジラミ)から、食害害虫(ヨトウムシ・カメムシ)まで幅広い害虫に効果を発揮します。

ただし、即効性は低いため、定期的な散布を継続することで長期的な害虫管理が可能です。

次のセクションでは、ニームオイルの正しい使い方(希釈・散布方法)について詳しく解説します。

5. ニームオイルの正しい使い方(希釈・散布方法)

ニームオイルを効果的に活用するためには、適切な希釈や散布方法を理解し、正しい手順で使用することが重要です。

ここでは、ニームオイルの希釈率、散布のコツ、使用頻度について詳しく解説します。

適切な希釈率(どの程度薄めるべきか)

ニームオイルは原液のまま使用すると植物にダメージを与える可能性があるため、水で適切に希釈する必要があります。

特に「ダイコーニームオイル」は乳化剤不要で、水だけで希釈できます。

基本的な希釈率の目安

| 使用目的 | 希釈倍率 | 水の量 |

|---|---|---|

| 通常の害虫予防 | 500倍 | 1Lに約2mL |

| 害虫発生時の対策 | 300倍 | 1Lに約3.3mL |

| 重度の害虫被害 | 180倍 | 1Lに約5.5mL |

- 濃度が高すぎると葉焼けを起こすため、500倍程度から試すのが安全。

- 希釈後はよく混ぜ、使用する前にも軽く振ることが推奨される。

- ダイコーニームオイルは乳化剤不要のため、水のみで希釈可能。

スプレー散布のコツ(葉の裏までしっかりかける)

効果的な散布方法

- 早朝または夕方に散布する

- 日中の強い日差しの下で散布すると、植物にストレスを与え葉焼けの原因になる。

- 早朝や夕方の風が弱い時間帯が理想的。

- 葉の表面だけでなく裏側にもスプレーする

- 害虫は葉の裏に潜むことが多いため、葉の裏側もしっかり濡れるように散布する。

- スプレーボトルを使う場合は、霧状に広がるタイプを選ぶと均一に噴霧できる。

- 満遍なく散布し、したたる程度にならないように調整する

- オイル成分が重く、滴るほどの量をかけるとムラができやすい。

- 均一な薄いコーティングを意識する。

害虫発生の予防としての使用頻度

ニームオイルは即効性がないため、定期的に使用することで害虫の発生を抑制することが大切です。

推奨する使用頻度

| 状況 | 使用頻度 |

|---|---|

| 害虫が発生していない時(予防目的) | 7~10日に1回 |

| 害虫が発生し始めた時 | 3~5日に1回 |

| 害虫が大量発生している時 | 2~3日に1回(被害が減少するまで) |

- 雨が降った後は効果が薄れるため、再散布が必要になる。

- 継続的に使用することで、害虫の繁殖を長期的に抑えることが可能。

- 害虫が減った後も、定期的な散布を続けることで再発を防げる。

ニームオイルの使用においては、適切な希釈率を守り、葉の表裏に均一に散布し、継続的に使用することが重要です。

特に、予防目的での定期的な散布が害虫被害を最小限に抑える鍵となります。

また、ダイコーニームオイルは乳化剤不要で水だけで希釈可能なため、使用手順が簡単で扱いやすいのが特徴です。

次のセクションでは、ニームオイルの注意点とデメリットについて詳しく解説します。

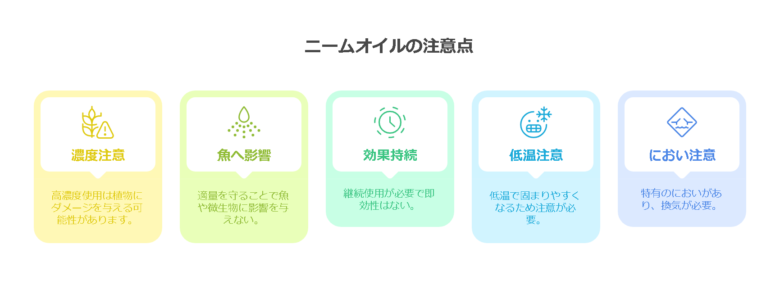

6. ニームオイルの注意点とデメリット

ニームオイルはアクアポニックスにおいて優れた害虫対策として活用できますが、誤った使い方をすると効果が薄れたり、植物にダメージを与えたりする可能性があります。

ここでは、ニームオイルを安全に活用するための注意点とデメリットを詳しく解説します。

1. 濃度が濃すぎると植物にダメージを与える

ニームオイルは天然由来の成分ですが、高濃度で使用すると植物の葉にダメージを与え、葉焼けを引き起こすことがあります。

特に、日光の強い時間帯に散布すると、オイル成分が太陽光を集めてしまい、葉が変色したり枯れたりする可能性があります。

対策

- 推奨される希釈倍率(180〜500倍)を厳守する。

- 最初は500倍の希釈液を試し、植物の反応を確認しながら使用する。

- 日中の強い日差しを避け、早朝または夕方に散布する。

2. 魚や微生物への影響は少ないが、適量を守ることが重要

ニームオイルはアクアポニックスの魚や微生物には基本的に安全とされています。

しかし、過剰に使用すると水質に影響を与えたり、微生物の働きを阻害する可能性があります。

対策

- 水槽や魚に直接散布しないよう注意する。

- 過剰な散布を避け、推奨される頻度を守る(7〜10日に1回が目安)。

- 散布後に水質変化がないか定期的にチェックする。

3. 効果が緩やかで即効性はないため、継続使用が必要

ニームオイルは一般的な殺虫剤とは異なり、害虫を即座に駆除するのではなく、害虫の成長や繁殖を抑制することで長期的な管理を行う手法です。

そのため、「一度散布しただけでは効果が出ない」と感じることがあります。

対策

- 害虫が発生していない段階から定期的に予防的に使用する。

- 害虫発生時は3〜5日に1回の頻度で散布し、継続的に使用する。

- 即効性を求める場合は、他の有機害虫対策(防虫ネット、天敵導入)と併用する。

4. 低温環境では固まりやすい

ニームオイルは低温(10℃以下)になると固まりやすく、使用時に液体として均一に混ざらなくなることがあります。

対策

- 冬場や低温時には、使用前に40℃程度のぬるま湯で温めるとスムーズに希釈できる。

- 直射日光を避け、温度変化の少ない場所で保管する。

5. 独特のにおいがある

ニームオイルには特有の強いにおいがあり、人によっては不快に感じることがあります。

特に屋内で使用する場合、散布直後に臭いがこもることがあります。

対策

- 屋内使用時は換気をしながら散布する。

- 作業後に手や器具をしっかり洗浄し、においが残らないようにする。

- 気になる場合は、ラベンダーやペパーミントのエッセンシャルオイルを数滴加えることで軽減できる。

ニームオイルは安全性が高く、アクアポニックスの害虫対策として非常に有効ですが、濃度を守らないと植物にダメージを与えたり、過剰使用で水質に影響を及ぼしたりする可能性があるため、適切な使用方法を理解することが重要です。

また、即効性がないため、継続的な使用が前提であることを意識し、他の防虫対策と組み合わせることでより効果的に害虫管理ができます。

次のセクションでは、ニームオイルの効果を最大化するための応用テクニックについて解説します。

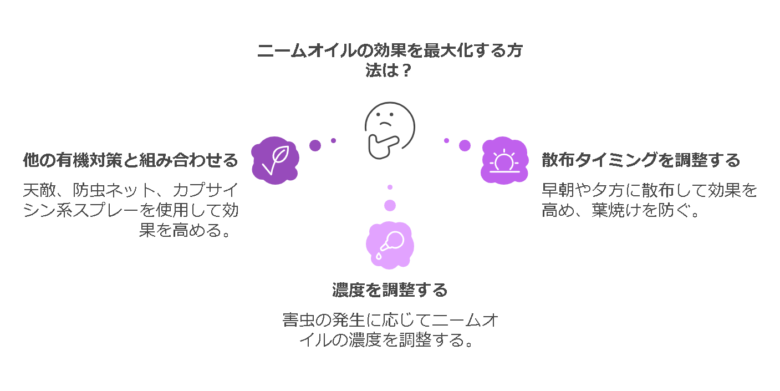

7. ニームオイルの効果を最大化するための応用テクニック

ニームオイルをより効果的に活用するためには、基本の使い方に加え、散布の工夫や他の有機害虫対策と組み合わせる方法を取り入れることが重要です。

ここでは、ニームオイルの効果を最大限に引き出すための応用テクニックを紹介します。

1. 他の有機害虫対策と組み合わせる

ニームオイルは単独でも効果を発揮しますが、他の害虫対策と併用することで防虫効果をより高めることができます。

併用すると効果的な対策

2. 散布のタイミングを工夫する

ニームオイルは適切なタイミングで散布することで、効果を最大化できます。

ベストな散布時間

| 時間帯 | メリット |

|---|---|

| 早朝(6:00〜8:00) | 風が弱く、葉に均等に付着しやすい。 害虫の活動が活発化する前に対策可能。 |

| 夕方(17:00〜19:00) | 日中の強い紫外線を避け、葉焼けのリスクを軽減。 害虫が隠れる前に作用させることができる。 |

- 日中の強い日差しのもとで散布すると葉焼けの原因になるため避ける。

- 散布後2〜3時間は雨が降らないことを確認し、流れ落ちるのを防ぐ。

3. ニームオイルの濃度調整テクニック

害虫の発生状況に応じて、ニームオイルの濃度を調整することで、無駄なく効果的に使用することができます。

状況別の濃度調整

| 状況 | 希釈倍率 | 使用頻度 |

|---|---|---|

| 通常の予防目的 | 500倍 | 7〜10日に1回 |

| 害虫が増え始めた時 | 300倍 | 3〜5日に1回 |

| 大量発生時(緊急時) | 180倍 | 2〜3日に1回(短期間のみ) |

- 通常は500倍希釈で使用し、必要に応じて濃度を調整する。

- 180倍の濃度は強力なため、短期間のみに使用し、葉焼けリスクに注意する。

- 害虫が減少したら、再び500倍希釈に戻し、継続的な管理を行う。

ニームオイルは基本の葉面散布に加えて、天敵導入や防虫ネットと組み合わせることでより強力な害虫対策が可能です。

また、散布のタイミングを工夫することで、効果を最大限に引き出すことができます。

アクアポニックス環境では、魚や微生物への影響を最小限に抑えるため、正しい希釈率と散布頻度を守ることが重要です。

次のセクションでは、ニームオイルの選び方&おすすめ商品について詳しく解説します。

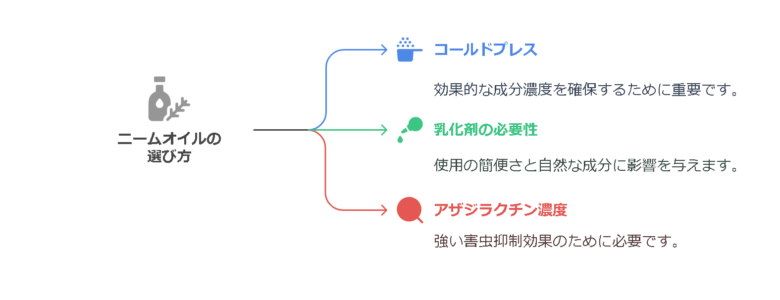

8. ニームオイルの選び方&おすすめ商品

アクアポニックスで害虫対策をする際には、適切なニームオイルを選ぶことが重要です。

市場にはさまざまな種類のニームオイルが販売されていますが、どれを選べばよいのでしょうか?

ここでは、購入時のポイントとおすすめの商品を紹介します。

購入時のポイント

1. コールドプレス製法かどうか

ニームオイルは、種子を低温圧搾(コールドプレス)で抽出したものが最も効果的です。この製法では、有効成分のアザジラクチン濃度が保持され、害虫対策の効果が高くなります。

2. 乳化剤の有無

- 乳化剤不要タイプ(例:ダイコーニームオイル)

- そのまま水で希釈できるため、手間が少なく初心者向き。

- 均一に混ざるため、散布時の効果が安定しやすい。

- 乳化剤が必要なタイプ

- 原液を水に混ぜる際に、専用の乳化剤や食器用洗剤を加える必要がある。

- 自然由来のピュアなオイルを使いたい人向け。

3. アザジラクチン濃度の確認

ニームオイルの有効成分であるアザジラクチンの濃度が高いほど、害虫抑制効果が強いです。

最低でも1,500ppm(0.15%)以上のものを選ぶと、害虫対策として十分な効果を発揮できます。

ダイコーニームオイルが最適な理由

1. 高品質な原材料と製法

ダイコーニームオイルは、良質なニーム種子のカーネル(仁)を冷却式低温圧搾抽出方式で抽出しており、高温に弱いニームの性質を考慮した高度な技術で製造されています。

保管にも細心の注意を払い、有効成分アザジラクチンを1,500ppm以上含有する高品質なニームオイルです。

2. 乳化剤不要で使いやすい

- そのまま水で希釈して使用可能(180〜500倍)

- 使い勝手がよく、初心者にもおすすめ

- 水に馴染みやすく、散布が簡単

3. 安全性が高く、環境に優しい

- 厚生労働省のポジティブリスト制度により、「人の健康を損なう恐れがない物質」として認定

- 散布時のメガネやマスクが不要で、ペットや小さな子どもがいても安心

- ハチやミミズなどの益虫には影響を与えない

- 化学農薬を使わずに、有機的な害虫対策が可能

4. 害虫の孵化・摂食を抑制することで駆除効果を発揮

- 殺虫成分は含まれていないが、害虫の生育サイクルを阻害

- 定期散布により、害虫を寄り付きにくくする

- 継続使用することで、作物が害虫に強くなる

ダイコーニームオイルの購入方法

ホームセンターでは取り扱いが少ないため、ネット通販での購入が推奨します。

9. アクアポニックスの害虫対策はニームオイル一択のまとめ

本記事では、アクアポニックスの害虫対策としてニームオイルが最適な理由と、その効果的な使い方について解説しました。

最後に、重要なポイントを振り返ります。

ニームオイルを使うべき理由

効果的な使い方のポイント

今すぐ始められる害虫対策

- ダイコーニームオイルをネット通販で購入する

- 正しい希釈方法で準備する

- 害虫が発生する前に定期的な散布を開始する

ニームオイルを上手に活用することで、アクアポニックスの植物を健全に育てながら、害虫を効果的に管理することが可能です。ぜひ、今回の知識を実践に活かしてみてください!

FAQ(よくある質問)

アクアポニックスでのニームオイルの使用について、多くの人が疑問に思うポイントをまとめました。

以下の回答を参考に、安全で効果的な活用方法を知っておきましょう。

Q1. ニームオイルは魚に害はありませんか?

A. ニームオイルは魚に対する直接的な毒性はありません。しかし、高濃度で水槽に流れ込むと水質に影響を与える可能性があるため、直接水に入らないよう注意が必要です。散布時は慎重に扱い、水槽周辺の植物に吹きかける際には、水にオイルが混ざらないようにしてください。

Q2. どのくらいの頻度で散布すればよいですか?

A. 予防目的の場合は7〜10日に1回、害虫が発生した場合は3〜5日に1回を目安に散布すると効果的です。害虫が大量発生している場合は、2〜3日に1回散布し、被害が減ったら通常の頻度に戻しましょう。

Q3. 散布する時間帯はいつがベストですか?

A. **早朝(6:00〜8:00)または夕方(17:00〜19:00)**の風が弱い時間帯に散布するのが理想的です。日中の強い日差しの下で散布すると、葉焼けを引き起こす可能性があるため避けましょう。

Q4. ニームオイルはすぐに効果が出ますか?

A. ニームオイルは即効性のある殺虫剤ではなく、害虫の生育や繁殖を抑えることで長期的に効果を発揮するタイプの防虫剤です。そのため、数回の散布では目に見えた変化がない場合がありますが、継続使用することで害虫の発生を抑制できます。

Q5. 希釈倍率はどのくらいが適切ですか?

A. 希釈倍率は180〜500倍が推奨されています。

- 通常の予防目的:500倍(1Lの水に約2mL)

- 害虫が発生した場合:300倍(1Lの水に約3.3mL)

- 害虫が大量発生している場合:180倍(1Lの水に約5.5mL)

高濃度での使用は植物にダメージを与える可能性があるため、最初は500倍で試し、必要に応じて濃度を調整してください。

Q6. ニームオイルはホームセンターで購入できますか?

A. 一部のホームセンターで取り扱いがあることもありますが、基本的にはネット通販での購入が確実です。特にダイコーニームオイルは、ホームセンターでの取り扱いが少ないため、ネット通販を利用することをおすすめします。

Q7. 他の害虫対策と併用できますか?

A. はい、防虫ネット、天敵(テントウムシ、寄生蜂)、カプサイシン系スプレー(唐辛子エキス)などと併用すると、より効果的な害虫対策が可能です。特に天敵との組み合わせは、自然な害虫抑制効果を高めるためおすすめです。

Q8. ニームオイルは雨が降ると効果が落ちますか?

A. はい、雨が降ると葉に付着したニームオイルが流れ落ちるため、効果が薄れることがあります。そのため、雨が降る前後には散布を避け、晴れが続くタイミングで使用するのが望ましいです。雨が降った後は、再散布を検討してください。

Q9. 室内のアクアポニックスでも使えますか?

A. はい、室内でも使用可能です。ただし、ニームオイルには独特の香りがあるため、換気を十分に行いながら使用すると良いでしょう。また、過剰に散布すると室内の湿度が上がるため、適量を心掛けてください。

Q10. 使用期限はありますか?

A. 開封後は6か月〜1年以内に使い切るのが理想的です。ニームオイルは低温で固まりやすいため、直射日光を避け、常温または温度変化の少ない場所で保管してください。冬場に固まってしまった場合は、40℃程度のぬるま湯で温めると元の状態に戻ります。

このFAQを参考にして、安全で効果的なニームオイルの活用を進めてください。疑問が解決しない場合は、メーカーの公式サイトを参考にするのも良いでしょう。

コメント