✅「アクアポニックスを始めたけど、魚が元気ないし野菜の育ちもイマイチ…」

✅「水換えのタイミングが分からないし、pHやアンモニアの数値ってどうチェックすれば?」

そんな悩みを抱えている方は少なくありません。

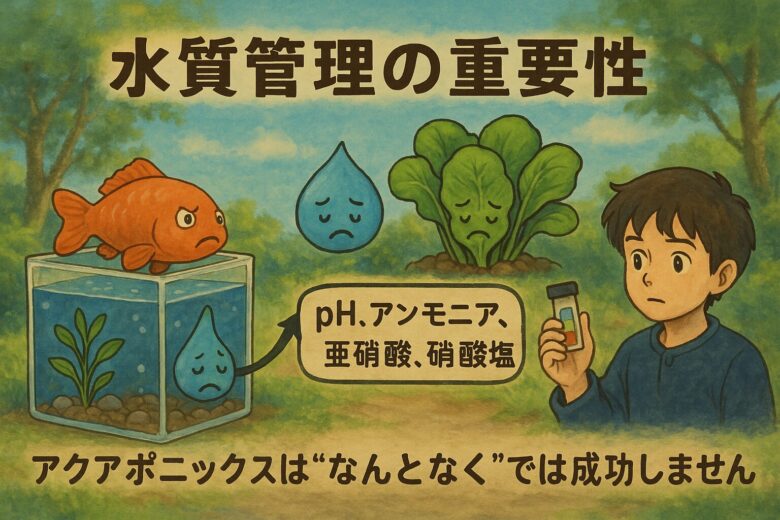

実は、アクアポニックスで最も重要なのが“水質管理”です。

魚の健康状態、バクテリアの活動、野菜の生育状況──すべては水の中で起きており、そのバランスが崩れると、循環システム全体が崩壊しかねません。

pH、アンモニア、亜硝酸、硝酸塩などの数値を適切に把握し、正しく対処することが、失敗を防ぐための第一歩なのです。

私も最初の頃は「自然に循環するだろう」と軽く考え、ろくに検査もせずに魚を入れてしまい、pHの急降下やアンモニアの急上昇や、野菜がうまく育たず、「どこが悪いのか分からない」という状態に何度も直面しました。

しかし、水質の基礎を学び、定期的な検査と対処を習慣にしたことで、環境は改善。

魚は元気に泳ぎ、野菜は青々と育ち、循環の仕組みが機能しているのを実感できるようになったのです。

本記事では、以下のようなテーマをわかりやすく解説していきます:

筆者は植木屋5年の経験と熱帯魚飼育10年の経験を掛け合わせ、アクアポニックスを2021年から運用しています。

屋外ハウスから室内ベランダまで、さまざまな規模と環境でシステムを運用し、数々の水質トラブルに向き合ってきました。

そうした経験から得た“失敗しないための水質管理術”を、実例ベースでお伝えします。

この記事を読むことで、

アクアポニックスは“なんとなく”では成功しません。

でも、ポイントを押さえてしまえば、初心者でも安定運用が可能です。

それでは早速、水質管理の基本から見ていきましょう。

- 1. なぜ水質管理がアクアポニックス成功のカギ?循環の要を理解しよう

- 2. 【必須チェック項目①】pH:酸性・アルカリ性が野菜・魚に及ぼす影響

- 3. 【必須チェック項目②】アンモニア(NH4):魚にとっては毒、植物にとっては栄養?

- 4. 【必須チェック項目③】亜硝酸(NO2-):硝酸塩へ変換できないと大問題

- 5. 【必須チェック項目④】硝酸塩(NO3-):野菜の栄養、でも過剰だと要注意

- 6. 【必須チェック項目⑤】EC(電気伝導度):養分濃度を把握して野菜を育てよう

- 7. 各パラメータが悪化した場合の対処:水質トラブルを防ぐ基本手順

- 8. 検査キット・おすすめグッズ紹介:正確な数値測定がアクアポニックス成功への近道

- 9. Q&A:よくある水質トラブルと疑問【pH激変、硝酸塩上昇、冬場の魚死亡…】

- 10. まとめ:水質管理をマスターして、アクアポニックスの魚・野菜を健康に育てよう

1. なぜ水質管理がアクアポニックス成功のカギ?循環の要を理解しよう

アクアポニックスは、「魚」⇔「バクテリア」⇔「野菜」の三者が互いに作用し合うことで成り立つ、自然に近い循環型の栽培システムです。

この循環がスムーズに機能してこそ、アクアポニックスは真価を発揮します。

では、なぜその中心にある「水質管理」がそれほど重要なのでしょうか?

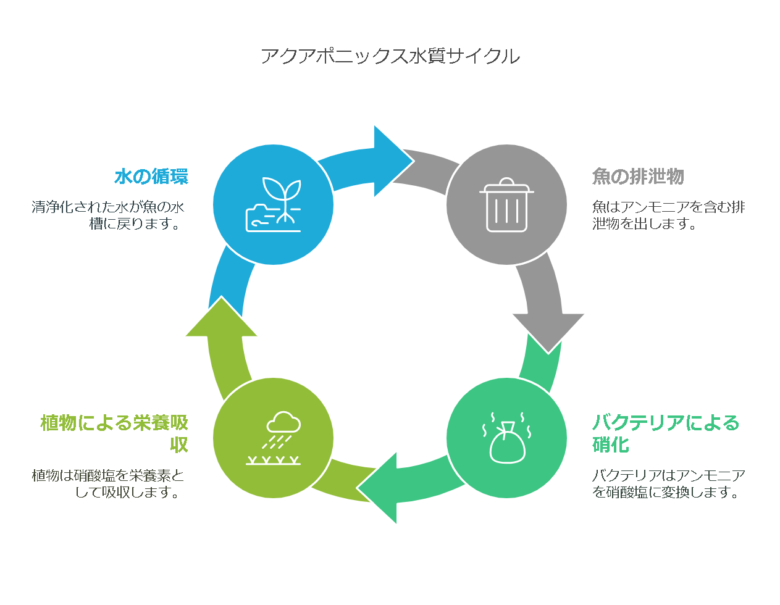

アクアポニックスの基本サイクルをおさらい

アクアポニックスの仕組みは、次のような流れで成り立っています:

- 魚が排泄物(主にアンモニア)を出す

- 硝化バクテリアがアンモニアを分解し、亜硝酸 → 硝酸塩に変換する

- 野菜がその硝酸塩を栄養として吸収する

- 浄化された水が再び魚の水槽に戻る

このサイクルの中で、どれかひとつでもうまく機能しなくなると、全体に悪影響が及びます。

たとえば、アンモニアが分解されずに水中に蓄積すると、魚にとって有害な環境となり、健康を損ねたり命を落とすリスクさえあります。

また、バクテリアの働きが低下すれば亜硝酸が増加し、魚と野菜の両方にストレスやダメージを与えることになります。

つまり、水質が悪化すれば「魚が弱る → バクテリアが減る → 硝酸塩が不足 → 野菜が育たない」といった負のスパイラル(悪循環)に陥る可能性が高まるのです。

水質管理とは、循環システムを安定させる“土台”である

水質とは、「目に見えないけれど、アクアポニックス全体を支える基盤」と言えます。

以下の理由から、日々の水質チェックと適切な管理が不可欠です:

水質が安定すれば、魚は健康に育ち、バクテリアも活性化し、野菜も順調に成長します。

逆に、目に見えない水質の変化を放置すれば、ある日突然システム全体が破綻する恐れがあります。

初心者ほど「なんとなく」で放置しがち

アクアポニックスを始めたばかりの方ほど、「魚が元気そうだから大丈夫」「水が透明だから問題ないだろう」と考えがちです。

しかし、これは非常に危険な思い込みです。

水の中では目に見えない変化が絶えず起きており、それらは数値として確実に現れます。

見た目に頼るのではなく、“データに基づいた管理”こそが、アクアポニックス成功の最短ルートです。

このあとは、pH・アンモニア・亜硝酸・硝酸塩・ECといった重要な水質指標の意味やチェック方法について、順を追って詳しく解説していきます。

まずは、最も基本となる「pH」から確認していきましょう。

2. 【必須チェック項目①】pH:酸性・アルカリ性が野菜・魚に及ぼす影響

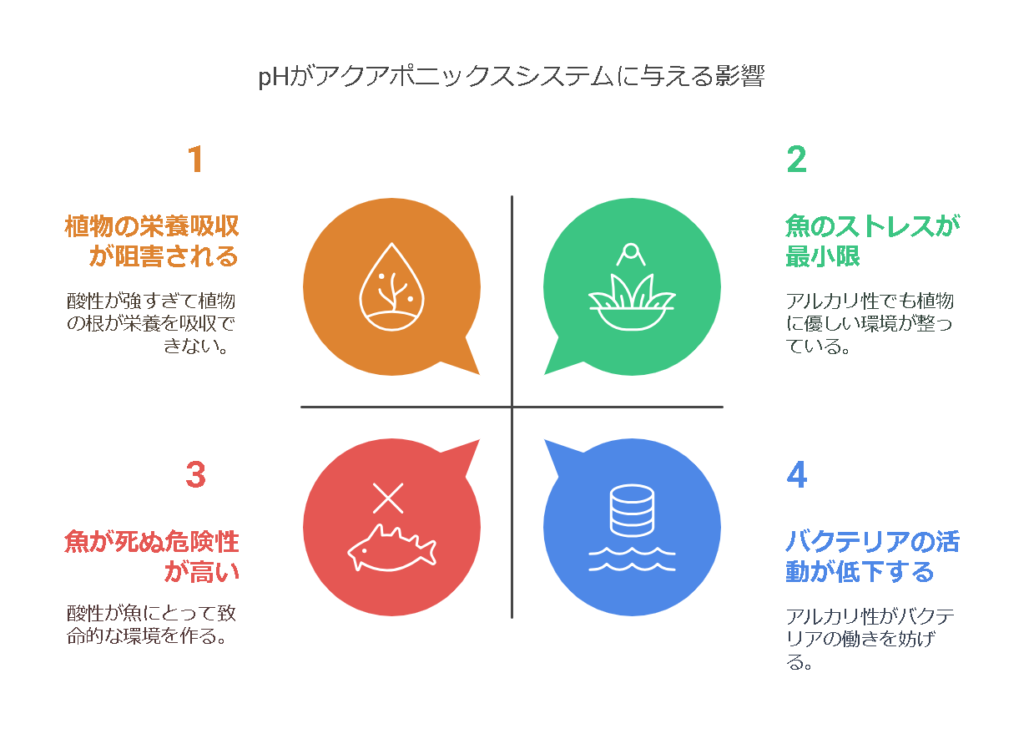

アクアポニックスの安定運用において、最も基本でありながら軽視されがちなのが「pH(ペーハー)」の管理です。

pHは水の酸性・アルカリ性を示す指標であり、そのバランスが崩れると、魚・バクテリア・野菜すべてに深刻な影響を与える可能性があります。

pHがアクアポニックスに与える影響とは?

pHの数値によって水中の環境は大きく変わります。

アクアポニックスでは、魚・バクテリア・植物の三者が共存するため、それぞれにとって無理のない“適正ゾーン”を維持することが不可欠です。

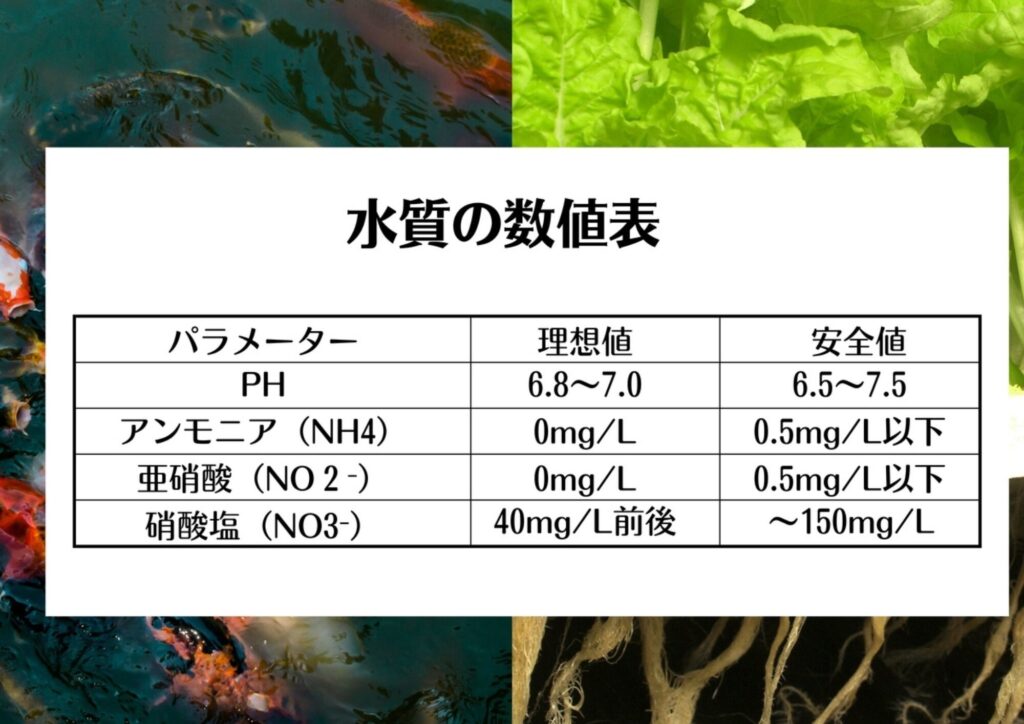

理想のpH数値と安全範囲

アクアポニックスにおけるpHの基準は以下の通りです。

- 理想値:6.8〜7.0

- 安全範囲:6.5〜7.5

この範囲を外れると、システム全体にストレスがかかり、連鎖的な不調が起こりやすくなります。

特に、野菜の養分吸収が進むと徐々に酸性に傾くため、週に1〜2回の定期チェックが推奨されます。

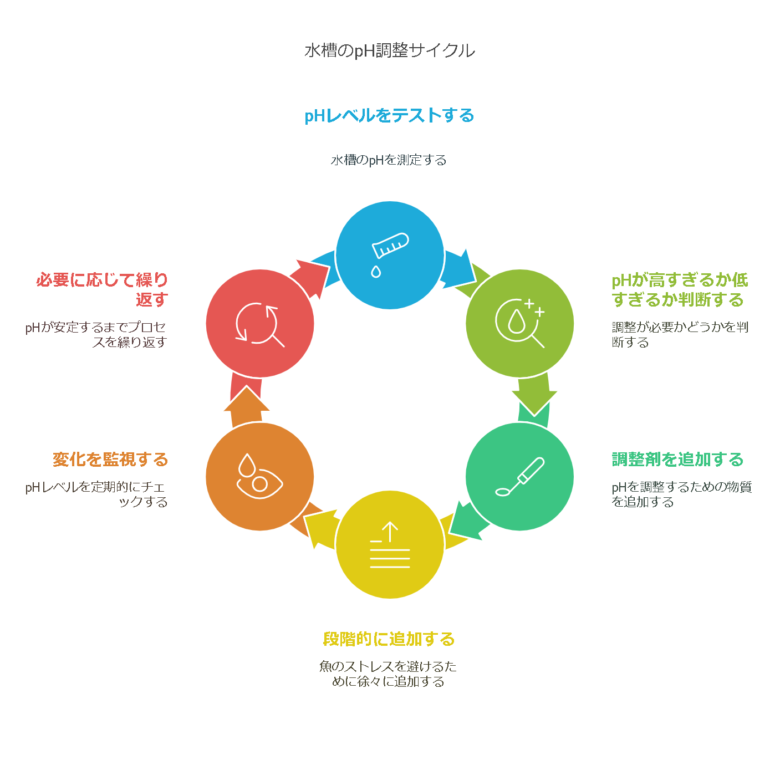

pHが高すぎる・低すぎるときの調整方法

pHが高すぎる(アルカリ性寄り)の場合:

- 対策: クエン酸や市販のpHダウン剤を用いて、少しずつ数値を下げる

- 注意点: 急激な変化は魚やバクテリアにストレスを与えるため、0.2〜0.3ずつ段階的に調整

pHが低すぎる(酸性寄り)の場合:

- 対策: カキ殻や石灰石など炭酸カルシウム系のpHアップ剤、または市販の専用剤を使用

- 注意点: 少しずつ様子を見ながら添加し、急な上昇を避ける

日常管理で意識すべきポイント

pHは一見地味な項目ですが、アクアポニックスの成否を左右する「縁の下の力持ち」といえる存在です。

次のセクションでは、pHと密接に関係する「アンモニア」について詳しく解説します。

3. 【必須チェック項目②】アンモニア(NH4):魚にとっては毒、植物にとっては栄養?

アクアポニックスにおいて、アンモニア(NH4)は最も重要な水質チェック項目のひとつです。

魚にとっては致命的な毒性を持つ物質ですが、適切に管理されれば、バクテリアによって植物の栄養に変換されるという“表裏一体の存在”です。

この「毒」と「栄養」の狭間をどう乗りこなすかが、アクアポニックス成功のカギとなります。

アンモニアはどこから発生する?

アンモニアは、魚の排泄物や食べ残しのエサが分解されることで発生します。

アクアポニックスの循環システムでは、以下の流れで処理されます:

- 魚のフンやエサの分解 → アンモニア発生

- バクテリア(ニトロソモナス属)がアンモニアを亜硝酸(NO2)へ変換

- 別のバクテリア(ニトロバクター属)が亜硝酸を硝酸塩(NO3)に変換

- 植物が硝酸塩を吸収 → 水がきれいになって魚へ戻る

このプロセスの起点にあるアンモニアが処理されないと、システム全体に悪影響を与えてしまいます。

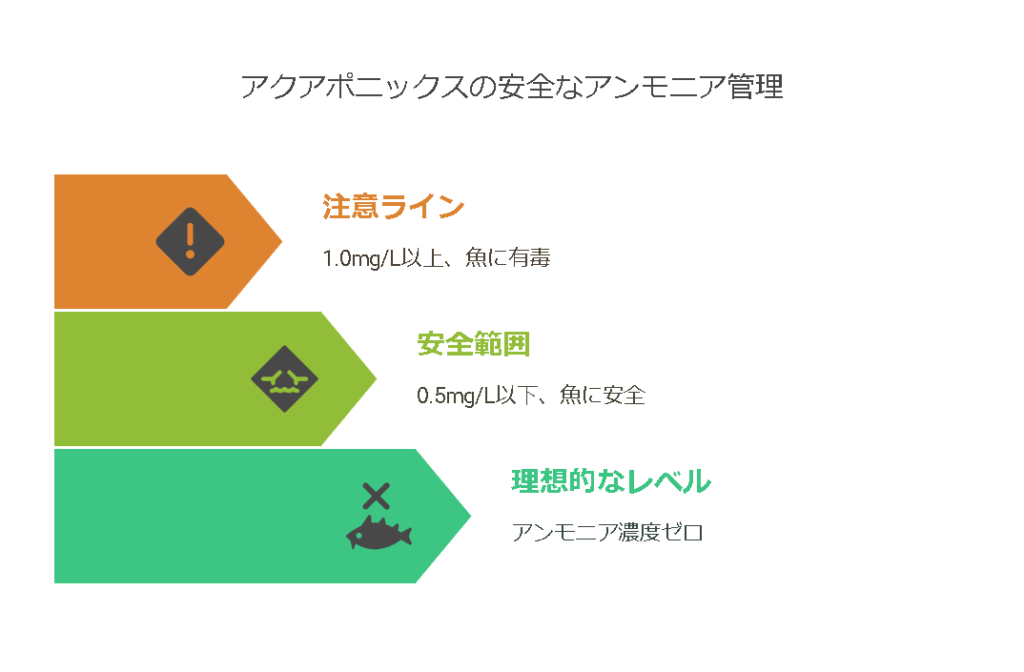

アンモニア濃度の目安:どこまでが安全?

- 理想値:0mg/L(ゼロ)

- 安全範囲:0.5mg/L以下

- 注意ライン:1.0mg/L以上(魚に毒性あり)

アンモニアの毒性は水温やpHにも左右され、特にpHが高い状態では毒性が強まります。

アンモニアだけでなく、pHとの組み合わせでリスクを判断することがポイントです。

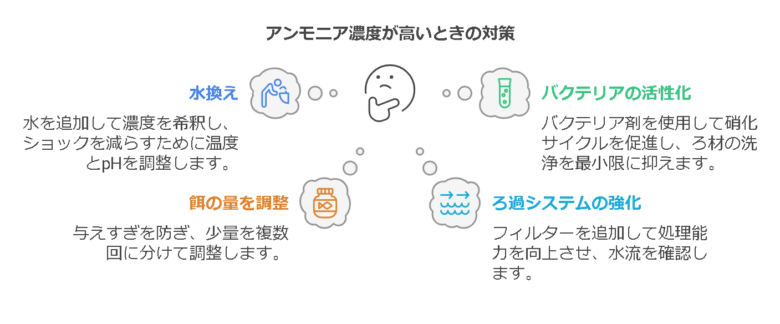

アンモニア濃度が高いときの対処法

アンモニア値が基準を超えた場合は、以下の方法で段階的に対応しましょう。

1. 部分水換え(30〜50%)

- 清潔な水を追加してアンモニア濃度を下げる

- 水温・pHを事前に合わせておくとショックを軽減できる

2. バクテリアの活性化

- 市販のバクテリア剤を添加することで硝化サイクルを助ける

- ろ材の洗浄は控えめに。バクテリアの住処を守る意識を

3. 餌の量を見直す

- 餌の与えすぎはアンモニア増加の主要因

- 少量・複数回に分けるなど、調整を検討する

4. ろ過システムの強化

- 外部フィルターやスポンジフィルターの追加で処理能力を向上

- 水流の循環が滞らないよう配置もチェック

日常管理のチェックポイント

アンモニアは目に見えませんが、魚にとって“静かなストレス”となる存在です。

初心者が失敗しやすい代表的な要因でもあるため、必ず数値で管理するようにしましょう。

次のセクションでは、アンモニアと並んで注意すべき「亜硝酸(NO2)」について詳しく解説します。

4. 【必須チェック項目③】亜硝酸(NO2-):硝酸塩へ変換できないと大問題

アクアポニックスの水質管理で「アンモニア」と並んで重要なのが、亜硝酸(NO2-)です。

亜硝酸は、アンモニアが分解される過程で一時的に発生する中間生成物です。

通常は速やかに「硝酸塩(NO3)」へと変換されますが、バクテリアの数が不足していると、この変換プロセスがうまくいかず、魚にとって有害な濃度のまま滞留してしまいます。

亜硝酸が高濃度になる主な原因

亜硝酸の蓄積は以下のような要因で起こります:

亜硝酸は魚の血液中の酸素運搬能力を阻害し、呼吸困難や体力の低下、最悪の場合は死亡に至ることもあります。

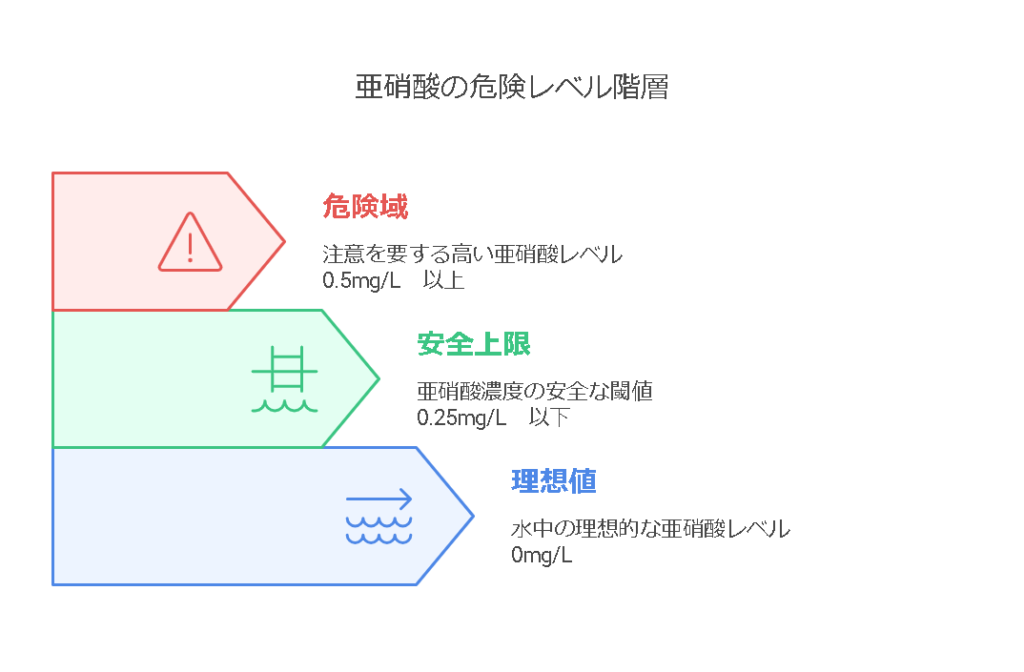

亜硝酸の基準値と危険レベル

- 理想値:0mg/L

- 安全上限:0.25mg/L以下

- 危険域:0.5mg/L以上(要注意)

ごく少量でも魚に大きなダメージを与えるため、アンモニア以上に注意すべき項目として意識する必要があります。

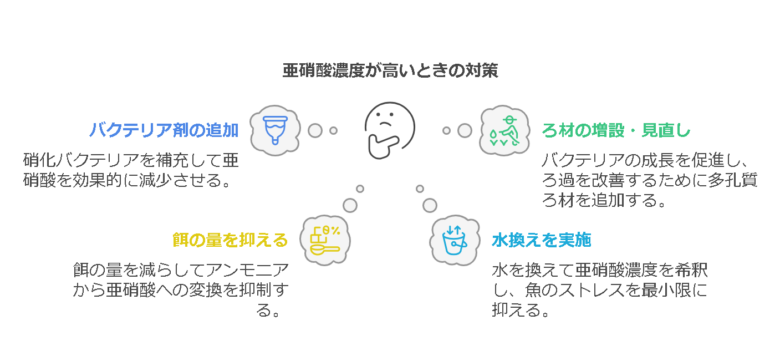

亜硝酸濃度が高いときの対処法

濃度が基準を超えている場合は、次のような対応が効果的です。

1. バクテリア剤の追加

- 硝化バクテリア(NO2→NO3への分解を担う)を市販の製品で補充

- ろ過装置の内部やろ材周辺に直接添加するのが効果的

2. ろ材の増設・見直し

- バクテリアが定着しやすい素材(多孔質ろ材など)を追加する

- 表面積を広げ、通水性を確保することがポイント

3. 餌の量を抑える

- 給餌量の見直しにより、アンモニア→亜硝酸の生成量を抑制

- 一時的に断食させるのも有効

4. 部分水換えを実施

- 30〜50%の水換えで一時的に亜硝酸を希釈

- 新しい水のpHや水温を調整して、魚へのストレスを最小限に

日常の管理で気をつけること

亜硝酸は“沈黙の毒”とも呼ばれ、目に見えないまま魚にダメージを与えていきます。

そのリスクを回避するには、検査・観察・改善の3つを日常管理に取り入れることが大切です。

次のセクションでは、亜硝酸が無事に変換された先にある「硝酸塩(NO3)」の管理方法について詳しく見ていきましょう。

5. 【必須チェック項目④】硝酸塩(NO3-):野菜の栄養、でも過剰だと要注意

アクアポニックスでは、硝酸塩(NO3-)は植物にとって非常に重要な栄養素です。

アンモニア → 亜硝酸 → 硝酸塩というプロセスを経て生成され、最終的に野菜がこれを吸収することで、水は浄化され、システムが循環します。

ただし、硝酸塩が過剰に蓄積すると魚にストレスを与え、健康を損ねる原因にもなるため、適正値を保つことがとても大切です。

なぜ硝酸塩が溜まるのか?

硝酸塩の蓄積には以下のような要因があります:

- 植物の数が少なく、吸収が追いつかない

- 成長の遅い作物や、休眠期にある植物が多い

- バクテリアは活発でも、植物側の栄養吸収が不十分

- 魚の数が多すぎて、システム全体の処理能力を超えている

硝酸塩濃度の基準値

- 理想値:40mg/L前後(植物と魚のバランスがよい)

- 安全上限:150mg/L以下

- 要注意ライン:150mg/L超 → 魚にストレス、免疫力低下の恐れ

アンモニアや亜硝酸と違って、硝酸塩は急性毒性は低いですが、長期間高濃度が続くと魚に慢性的なダメージを与えます。

硝酸塩が高くなったときの対策

1. 部分水換えを実施

- ろ過では除去できないため、換水が最も確実

- 20〜30%ずつ、無理なく段階的に行う

2. 植物の吸収力を高める

- 葉物野菜や成長の早い作物(レタス・バジルなど)を多めに導入

- 水耕栽培に適した吸収効率の良い種類を選ぶ

3. 魚の飼育密度を見直す

- 魚が多すぎると硝酸塩が溜まりやすい

- フィルター能力と植物の吸収バランスを確認し、調整する

4. 栄養バランスの再評価

- カリウムやリン酸など他の養分の過不足が吸収を妨げることも

- 総合的な栄養設計を意識する

日常管理で意識すべきこと

硝酸塩は“静かに魚をむしばむ”見えないストレス源です。

循環がうまくいっているときほど油断せず、数値をチェックすることが、システムを健全に保つ鍵となります。

次のセクションでは、栄養全体の濃度を把握するのに役立つ「EC(電気伝導度)」について解説します。

6. 【必須チェック項目⑤】EC(電気伝導度):養分濃度を把握して野菜を育てよう

アクアポニックスにおいて、「水の中にどれだけの養分が含まれているか」を視覚的に把握するのに役立つのが、EC(電気伝導度)という指標です。

水の中に溶けているイオン(ミネラルや肥料成分)が多いほど、電気を通しやすくなり、EC値が高くなります。

逆に、イオン濃度が低ければ、電気の通りも悪くなり、EC値も低くなります。

ECの目安と重要性

- 理想値:0.5〜2.0mS/cm(野菜の種類によって調整)

- 高すぎると…:植物に“塩害”が起こり、生育障害の原因に

- 低すぎると…:養分不足となり、野菜が十分に育たない

つまり、ECが高すぎても低すぎても問題であり、バランスのとれた値を維持することが必要です。

ECを構成する成分とTDSとの関係

EC値は、水に溶けている無機イオン(ナトリウム、カリウム、カルシウムなど)の総量を反映します。これに関連する指標として、TDS(Total Dissolved Solids/総溶解固形分)もよく使われます。

- TDS値(ppm) = EC値(mS/cm) × 約500〜640(換算係数)

- TDSは水中に溶けたすべての固形分の濃度を示す指標

- アクアポニックスでは、TDSが300〜1,000ppm程度が一般的な適正範囲

(※換算係数は使用しているメーターの仕様により異なります。NaCl基準なら約500、KCl基準なら約640)

ECメーターの中にはTDS値に変換して表示する機種もあるため、混同しないよう注意が必要です。

ECが高すぎる場合の原因と対処法

- 魚の餌が多すぎる → 給餌量を調整

- 蒸発による水分減少 → 真水を足して濃度を下げる

- 養液添加や肥料の過剰投入 → 添加量を見直す

- 浄化が不十分 → バクテリアや植物の処理能力を強化

ECが低すぎる場合の原因と対処法

- 魚が少ない or 餌が少なすぎる → 魚の数や餌量を見直す

- バクテリア活性が低い → 水温調整やバクテリア剤を追加

- 野菜が多く、吸収が早すぎる → 魚の栄養生産量に合わせて調整

EC/TDSの測定方法とおすすめツール

- ECメーター(ペン型・デジタル型)を水に浸けるだけで簡単に測定可能

- TDS計も同様に使えるが、換算方式により表示値が異なることに注意

- 毎週1〜2回の定期測定を習慣化し、数値の推移を記録することが重要

ECとTDSは「見えない養分の状態」を知るための重要なツールです。

数値が適正であれば、野菜は元気に育ち、魚にも無理がかかりません。逆に、数値がずれているとどちらにも負担がかかり、循環がうまくいかなくなります。

数分で測れる手軽なチェックだからこそ、“なんとなく”の管理から卒業し、数値ベースでの水質コントロールを意識してみましょう。

次のセクションでは、水質悪化が起きたときにすぐに実践できる「トラブル対処法」について紹介していきます。

7. 各パラメータが悪化した場合の対処:水質トラブルを防ぐ基本手順

アクアポニックスは、魚・バクテリア・植物がバランスよく連携することで成り立つ循環型の生態系です。

しかし、このバランスがひとつでも崩れると、水質悪化を引き金に魚や野菜へ深刻な影響を及ぼします。

ここでは、pH・アンモニア・亜硝酸・硝酸塩・ECといった主要な水質パラメータが悪化した際の具体的な対処法を、わかりやすく症状別に整理しました。

トラブル対処の早見表

| パラメータ | トラブル症状 | 主な原因 | 推奨対処法 |

|---|---|---|---|

| pHが高い(>7.5) | 野菜の栄養吸収が低下 / 魚にストレス | 石灰質の資材使用 / 硬水の使用 | ・pH調整剤で酸性方向へ調整・軟水での水換え・酸性肥料の活用 |

| pHが低い(<6.0) | 魚が活性低下 / バクテリア機能低下 | 餌の分解過多 / 水の酸性化 | ・pHアップ剤を使用・部分水換え・炭酸カルシウムなどの緩衝材を添加 |

| アンモニア高(>0.5mg/L) | 魚が水面で口パク / 赤く充血 | 餌の与えすぎ / 濾過能力不足 | ・部分水換え(1/3)・給餌量の見直し・バクテリア剤の追加 |

| 亜硝酸高(>0.5mg/L) | 魚の体表が白く濁る / 元気がない | バクテリア不足 / サイクル未完了 | ・バクテリア剤投入・エアレーション強化・ろ材の増設や濾過強化 |

| 硝酸塩高(>150mg/L) | 魚の食欲不振 / 野菜の生育停止 | 植物の吸収不足 / 循環停滞 | ・植物の追加(特に葉物)・部分水換え(20〜30%)・魚の密度調整 |

| EC高(>2.0mS/cm) | 野菜の葉が焼ける / 枯れる | 餌の過剰投入 / 水の蒸発 | ・蒸発分の真水を追加・餌や添加物を減らす |

| EC低(<0.5mS/cm) | 野菜が黄色くなる / 成長しない | 栄養源不足(魚・餌) | ・魚を増やす・餌量の調整・バクテリア活性化(加温や添加) |

週1回の“1/3水換え”で安定化を図る

水質トラブルの予防と回復の基本は、定期的な部分水換えです。

- 目安:週に1回、水槽全体の1/3を交換

- 使用する水は、カルキ抜き済み or 十分にエアレーションした水を使用

- 水温・pHが現状と大きく異なる水は避ける(ショックの原因)

水換えの際には、ろ過スポンジやフィルターの清掃も同時に行うと効果的です。ただし、バクテリアを守るために水道水ではなく水槽水でやさしく洗うのがコツです。

水質悪化は、じわじわ進行するため見落としやすく、気づいた時には手遅れ…ということも珍しくありません。

だからこそ、“予防と早期対応”が何よりも重要です。

本セクションで紹介したトラブル対処法を実践すれば、いざという時でも落ち着いて対応できるはずです。

次は、水質チェックに欠かせないおすすめの検査グッズを紹介していきます。

8. 検査キット・おすすめグッズ紹介:正確な数値測定がアクアポニックス成功への近道

アクアポニックスの安定運用において、水質の「見える化」は欠かせません。

pH・アンモニア・亜硝酸・硝酸塩・ECといった主要項目を定期的に測定することで、トラブルの早期発見と予防が可能になります。

このセクションでは、初心者でも使いやすく、信頼性の高いおすすめの検査キットと測定グッズを紹介します。

✅ 総合検査ならこれ一択:API Freshwater Master Test Kit(液体試薬式)

- 測定項目:pH(高・低)、アンモニア、亜硝酸、硝酸塩

- 方式:液体試薬 + カラーチャート

- メリット:

- 高精度で信頼性が高い

- 1キットで複数項目が一括測定可能

- 1回あたりのコストが安く、約100回分使える

- デメリット:

- 測定手順が多く、初心者は慣れが必要

- 色の判定に主観が入る場合あり

➡ 実店舗での購入は難しいので、Amazonで入手可能。正確な水質管理を重視する方におすすめです。

▶API Freshwater Master Test Kit をAmazonで見る

✅ 時短&簡易チェック派に:テトラ (Tetra) テスト 6 in 1 試験紙

- 測定項目:pH、総硬度、炭酸塩硬度、亜硝酸、硝酸塩、塩素など

- 方式:試験紙を水に浸すだけ

- メリット:

- 測定が非常に簡単でスピーディー

- 衛生的で使い捨てできる

- 屋外での簡易チェックにも最適

- デメリット:

- 液体試薬よりも精度はやや低い

- 水が濁っていると読み取りにくい場合も

➡ 忙しい方や日常的なざっくりチェックに向いています。価格もリーズナブル。

▶テトラ (Tetra) テスト 6 in 1 試験紙をAmazonで見る

✅ 硝酸塩に特化して測定したい人向け:Sera(セラ) NO3 テスト(液体試薬)

- 測定項目:硝酸塩(NO3-)

- 方式:2液混合の液体試薬

- メリット:

- 色味の変化が明確で初心者でも読みやすい

- 濃度の違いを視覚的に確認しやすい

- デメリット:

- 硝酸塩専用のため、他項目は別キットが必要

➡ 魚の調子が悪い、野菜がうまく育たないときに、硝酸塩濃度をしっかり確認したい方におすすめ。

✅ 養分濃度を数値で把握:ECメーター(TDSメーター兼用機種も多数)

- 測定項目:EC(電気伝導度)、TDS(総溶解固形分)

- 方式:デジタル表示式(プローブを水に浸す)

- メリット:

- 数値で養分の濃度を明確に把握できる

- TDSとの切り替えが可能なモデルも多い

- 測定が数秒で完了し、手軽

- デメリット:

- 安価すぎる製品は精度にバラつきがあるため注意

➡ EC値は植物の育成状況や塩害リスクに直結するため、1台あると非常に便利です。

✅ 最終的なおすすめの使い分け

| 利用シーン | おすすめキット |

|---|---|

| 精密測定をしたいとき | API Freshwater + ECメーター |

| 毎日の簡易チェック | テトラ 6 in 1 + ECメーター |

| 硝酸塩だけ重点的に測定したい | セラ NO3 テスト + ECメーター |

「精度を取るか、手軽さを取るか」。このバランスは、運用スタイルや目的によって異なります。

自分のシステムに合った検査グッズを使い分けることで、日々の水質管理を効率化し、アクアポニックスの安定運用に近づくことができるでしょう。

次のセクションでは、実際によくあるトラブルや悩みに対して、一問一答形式でわかりやすく解説していきます。

9. Q&A:よくある水質トラブルと疑問【pH激変、硝酸塩上昇、冬場の魚死亡…】

アクアポニックスを運用していると、思わぬ水質トラブルや疑問に直面することがあります。

このセクションでは、読者がつまずきやすい「あるある」の悩みを一問一答形式で解決していきます。

Q1:pHが急に下がったのはなぜ?

A:pHの急変は、水中の有機物の分解やバクテリアの活動によって起こることがあります。特に餌の与えすぎや魚の死骸の放置などで有機物が増えると、水が酸性に傾きます。

対策:

- 給餌量を減らす

- 死魚やゴミを早期に取り除く

- pH調整剤で緩やかに調整

- 1/3程度の部分換水でリセット

Q2:硝酸塩が急に上がった!野菜は育ってるのに…?

A:野菜が育っていても吸収量が追いつかない場合や、循環が弱まっている場合、硝酸塩が蓄積します。また、植物が育ちすぎて養分をうまく吸えなくなるケースも。

対策:

- 植物の間引きや新規追加

- フィルターや配管の洗浄で循環強化

- 部分水換え(1/4〜1/3)

Q3:冬になると魚が死んでしまうのはなぜ?

A:低水温によって魚の免疫が低下し、病気や酸欠が起きやすくなります。また、バクテリアの働きも鈍るため、水質が悪化しやすくなります。

対策:

- 水槽用ヒーターを導入(熱帯魚なら20℃前後維持)

- 酸素供給の強化(エアレーション)

- 冬前の水質安定とバクテリア強化

Q4:pHショックって何?魚が急に元気なくなった…

A:pHショックとは、水質の急激なpH変化により、魚が適応できずにショック状態に陥ること。pHが0.5以上急変すると危険です。

対策:

- pH調整は時間をかけて徐々に

- 水換え時は新水のpHを確認して合わせる

- バッファ材(炭酸カルシウムなど)で緩衝性を持たせる

Q5:亜硝酸だけが高いのはなぜ?アンモニアは低いのに…

A:これはアンモニアを処理するバクテリア(ニトロソモナス)は働いているが、亜硝酸を硝酸塩に変換するニトロバクターの数が不足している状態です。

対策:

- バクテリア剤の追加(ニトロバクター入り)

- フィルターやろ材の追加でバクテリア定着面積を増やす

- 水温を20℃前後に保って活性を上げる

Q6:試薬の色が変じゃない…?古くなってる?

A:試薬は使用期限や保存状態によって劣化します。特に直射日光、高温、湿気に弱く、劣化すると正確な数値が出なくなります。

対策:

- 使用期限を確認(開封から1年以内が目安)

- 暗所・低温で保管

- 色がおかしいと感じたら新しいものに交換

これらのトラブルに早めに気づき、適切に対応できれば、大きな被害は避けられます。次のセクションでは、これまでの内容をまとめつつ、水質管理の基本を振り返っていきます。

10. まとめ:水質管理をマスターして、アクアポニックスの魚・野菜を健康に育てよう

アクアポニックスは、魚・バクテリア・植物が絶妙なバランスで共存する“循環型システム”です。

その要となるのが水質管理です。

pH・アンモニア・亜硝酸・硝酸塩・EC(電気伝導度)といった指標を定期的にチェックし、問題が発生する前に適切に対応できるかどうかが、アクアポニックス成功の分かれ道になります。

✅ 絶対に押さえておきたい5つの水質チェック項目

- pH:6.5〜7.5が安全域。栄養吸収効率や魚の健康に大きく影響。

- アンモニア(NH4):理想は0mg/L。魚に有害で、蓄積すれば命に関わる。

- 亜硝酸(NO2):0.5mg/L以上でリスク大。バクテリアのバランスが鍵。

- 硝酸塩(NO3):40mg/L前後が理想、150mg/Lを超えると水換えが必要。

- EC(電気伝導度):0.5〜2.0mS/cmが目安。高すぎると塩害、低すぎると栄養不足の恐れ。

✅ 検査頻度とタイミングの目安

- 通常運用時:週1〜2回で十分。できれば気温が安定している朝に測定を。

- 立ち上げ初期や魚を追加した直後:毎日検査することで変化に即対応可能。

✅ 水換え・餌の量は「水質を見て」調整する

- 水換えは 週1回・1/3量 が基本。ただし硝酸塩やECが高ければ即実施。

- 餌の量も 魚の様子・アンモニア濃度・ECの推移 を見て柔軟に変更を。

✅ 水質管理の手間を減らすには「正しい道具選び」がカギ

- 精密測定派:API MASTER TEST KIT + ECメーター

- 時短派:EASYTEST 6in1 + ECメーター

- 硝酸塩を重点管理:Sera NO3 テスト + ECメーター

▶ 詳細は別記事で紹介中: →「アクアポニックス水質検査グッズおすすめ【保存版】」

✅ 最後に:水質を制する者が、アクアポニックスを制す

魚が健康に育ち、野菜がよく育つ環境は、水質が整ってこそ実現できます。

“自然任せ”ではなく“科学的管理”こそが、失敗しないアクアポニックスの秘訣です。

ぜひこの記事の内容を活かして、手間をかけずに成果を得られる循環型のシステムを作り上げてください。

コメント