アクアポニックスを始めたいけれど、「どんな魚を選べばいいのかわからない…」と悩んでいませんか?

✅ 魚がすぐに死んでしまって、システムが崩壊した…

✅ 水温管理が難しく、夏や冬に全滅させてしまった…

✅ どの魚を選べばいいのか、ネットの情報がバラバラで迷う…

実は、魚選びを間違えると、アクアポニックスは簡単に失敗してしまいます。

「とりあえず金魚でいいかな?」「ティラピアなら育つんじゃない?」

こんななんとなくの選び方が、悲劇を招く原因になることも。

アクアポニックスは、「魚のフンが植物の栄養になる仕組みだから、どんな魚でもOK」

と思われがちですが、実は魚の種類によって水質・酸素量・エサの管理方法が異なるため、適当に選ぶとシステムが崩壊するリスクがあります。

例えば、成長の早い魚を選んでしまうと水がすぐに汚れ、頻繁なメンテナンスが必要になったり、寒さに弱い魚を選ぶと冬場に全滅することも。

また、混泳に向かない魚を選ぶと、ストレスで弱ったり、最悪の場合は共食いが発生することもあります。

私は10年以上メダカ・金魚・錦鯉を飼育し、2021年から祖母の農地を活用しアクアポニックスを運用しています。

その経験をもとに、「初心者でも失敗しにくい魚」&「中級者向けの魚」 を徹底分析!

適切な魚を選ぶことこそ、アクアポニックス成功のカギ。

「最初にしっかり選んでおけばよかった…」と後悔しないために、本記事で正しい魚の選び方を学びましょう!

📌 初心者~中級者向けの魚を一覧で確認できる

📌 ヒーター・チラー不要で育てられる魚がわかる

📌 観賞用・食用、それぞれの選び方が明確になる

アクアポニックスの成功は、「どの魚を選ぶか?」で決まります。

しっかりとポイントを押さえて、失敗しない魚選びをしていきましょう。

▶アクアポニックス『初心者から中級者』で育てるおすすめの葉物&実物野菜・ハーブ

- ヒーター&チラー(水槽用クーラー)不要!初心者でも失敗しにくい3種:錦鯉・金魚・メダカ

- 初心者は錦鯉・金魚・メダカの3種から始めよう!

- 【錦鯉編】観賞性と丈夫さを両立:広いスペースがあれば最高の相棒

- 【金魚編】庶民派アイドルの底力:品種選びから餌・水質管理のコツまで

- 【メダカ編】日本で人気No.1!? 小さくても存在感バツグンの初心者向け定番

- 中級者向けにレベルアップ!ティラピア・チョウザメ・オニテナガエビ・ナマズの魅力

- 【ティラピア&チョウザメ】食用・観賞用それぞれの魅力と要注意ポイント

- 【オニテナガエビ&ナマズ】淡水シュリンプ&底モノに挑戦!水槽環境と餌やりのコツ

- オニテナガエビの特徴と飼育ポイント

- ナマズの特徴と飼育ポイント

- アクアポニックスでの導入時のポイント

- オニテナガエビ&ナマズでアクアポニックスをさらに充実

- 【番外編:熱帯魚】グッピーやシクリッド、テトラはアクアポニックスでいける?

- アクアポニックスの『初心者から中級者まで』おすすめの魚のまとめ

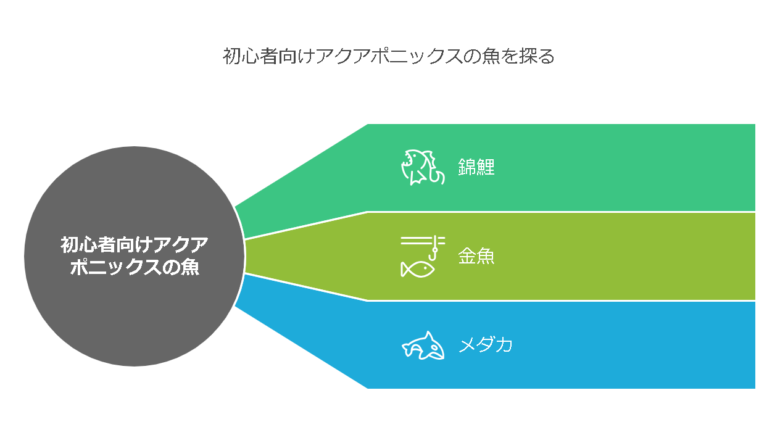

ヒーター&チラー(水槽用クーラー)不要!初心者でも失敗しにくい3種:錦鯉・金魚・メダカ

アクアポニックスを始めるにあたって、「どの魚を選べばいいの?」と悩む方は多いのではないでしょうか。

特に初心者の方は、管理が難しい魚を選んでしまうと、システム全体がうまく回らなくなる可能性があります。

そこで、今回はヒーターやチラーが不要で、初心者でも比較的育てやすい3種類の魚を紹介します。

これらの魚は水温変化に強く、病気にもなりにくいため、アクアポニックスの運用をスムーズに進めるのに最適です。

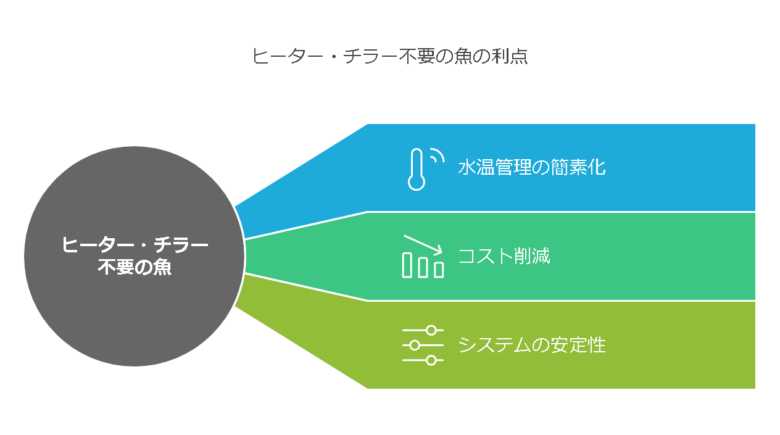

なぜヒーター・チラー不要の魚が良いのか?

アクアポニックスでは、水温が安定していることが重要です。

しかし、ヒーターやチラーを使用すると、電気代や設備コストがかさむだけでなく、万が一の故障時に魚がダメージを受けるリスクもあります。

ヒーター・チラー不要の魚を選ぶメリット

✔ 水温管理がシンプルで、初心者でも扱いやすい

✔ 設備コストが抑えられ、電気代もかからない

✔ システムの安定性が向上し、バクテリアの活動を維持しやすい

それでは、具体的にどの魚が適しているのか、1種ずつ解説していきます。

① 錦鯉(にしきごい):観賞価値が高く、丈夫で育てやすい

特徴

錦鯉は美しい模様と力強い泳ぎが特徴の魚で、観賞用としても非常に人気があります。

また、水温の変化に強く、低温でも活動できるため、アクアポニックスにも適しています。

✔ メリット

⚠ 注意点

- 成長するとかなり大きくなるため、十分なスペースが必要

- 他の魚と混泳させる場合はサイズ差に注意(小さな魚を食べる可能性あり)

▶アクアポニックスの『成功は魚選びで決まる!』錦鯉がおすすめな理由とサイズの選び方

▶錦鯉の『高い柄の見分け方』:価値を決める基準と品種の違い:大正三色、昭和三色

② 金魚(きんぎょ):手軽に飼育できるアクアポニックス向けの魚

特徴

金魚は日本で最も親しまれている観賞魚の一つで、初心者向けの魚としても有名です。水温の変化に適応しやすく、エサも選ばないため、アクアポニックスに適しています。

✔ メリット

⚠ 注意点

- 種類によっては泳ぎが遅く、活発な魚との混泳には不向き

- フンが多いため、定期的な水質チェックが必要

③ メダカ:小さくてもタフなアクアポニックス向けの魚

特徴

メダカは小型ながら非常に丈夫で、日本の環境にも適応しやすい魚です。アクアポニックスにおいては、コンパクトなシステムでの飼育に最適であり、水温の変動にも強いため初心者にもおすすめです。

✔ メリット

⚠ 注意点

- 小型のため、大型魚と混泳させると捕食される可能性がある

- 水流が強すぎると泳ぎにくいため、流れの調整が必要

▶ふるさと納税でメダカをゲット!【高級メダカを実質2,000円で手に入れる】

初心者は錦鯉・金魚・メダカの3種から始めよう!

アクアポニックスをスムーズに運用するためには、水温管理が容易で、病気に強く、育てやすい魚を選ぶことが重要です。

特に、ヒーターやチラーが不要な魚は管理の手間が減り、初心者でも安心して取り組めます。

💡 初心者向けおすすめ魚

✅ 錦鯉:大型化するが、丈夫で観賞価値も高い

✅ 金魚:手軽に飼育でき、環境の変化にも適応しやすい

✅ メダカ:小型で育てやすく、繁殖も可能

| 魚の種類 | 水温適応範囲 | 飼育難易度 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 錦鯉 | 0℃~30℃ | ★★☆☆☆(中級者向け) | 大型化しやすく、水槽サイズに注意 |

| 金魚 | 5℃~28℃ | ★☆☆☆☆(初心者向け) | 品種が豊富で選択肢が多い |

| メダカ | 0℃~30℃ | ★☆☆☆☆(初心者向け) | 小型水槽OKで繁殖も楽しめる |

これらの魚はそれぞれ特徴が異なり、アクアポニックスのシステムや目的に応じて選ぶことができます。

まずは自分の環境に合った魚を選び、アクアポニックスの魅力を存分に楽しみましょう!

この3種を選べば、水温管理の手間を最小限に抑えつつ、アクアポニックスを楽しむことが可能です。

特に「初めての魚選びで迷っている」という方は、メダカや金魚からスタートし、慣れてきたら錦鯉にチャレンジするのもおすすめです。

次のセクションでは、「【錦鯉編】観賞性と丈夫さを両立:広いスペースがあれば最高の相棒」について詳しく解説していきます!

【錦鯉編】観賞性と丈夫さを両立:広いスペースがあれば最高の相棒

錦鯉はアクアポニックスに最適?観賞性・耐久性を兼ね備えた魚

錦鯉は古くから日本で親しまれている観賞魚であり、その優雅な泳ぎと鮮やかな模様が魅力です。

さらに、錦鯉は非常に丈夫で、広い温度範囲や水質変化に適応できるため、アクアポニックスにも適しています。

しかし、その反面、成長速度が速く大きくなるため、飼育には適切なスペースの確保が求められます。

このセクションでは、錦鯉の特徴やアクアポニックスでの飼育方法、水質管理のポイントについて詳しく解説していきます。

錦鯉の基本情報

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 最大サイズ | 60〜90cm以上(環境次第で1mを超える) |

| 適正水温 | 10〜30℃(推奨は15〜25℃) |

| pH範囲 | 6.5〜8.5 |

| 特徴 | 丈夫・観賞価値が高い・長寿命(20年以上) |

| 飼育難易度 | 中級者向け(スペースが必要) |

錦鯉は温度変化に強く、幅広い水質に適応できますが、大型魚のため適切なスペースを確保することが重要です。

庭やベランダに設置した大きな水槽や池を利用することで、より安定した飼育が可能になります。

錦鯉をアクアポニックスで飼育するメリット

✅ 水質変化に強い

錦鯉は比較的水質の変化に強く、多少のpH変動や水温変化にも耐えられます。

そのため、アクアポニックスの循環システムに適応しやすいです。

✅ 食欲旺盛で窒素循環を促進

錦鯉は餌をよく食べるため、排泄物の量が多く、アンモニアが豊富に生成されます。

これが硝化サイクルを活性化し、植物の成長に必要な硝酸塩を効率的に供給します。

✅ 観賞魚としての魅力

鮮やかな色合いや優雅な泳ぎは、アクアポニックスシステムをより美しく演出します。

見た目の楽しさも兼ね備えているため、趣味としての満足度が高まります。

✅ 寒冷地でも飼育可能

錦鯉は低水温にも強いため、冬場の気温が低い地域でもヒーターなしでの飼育が可能です。

ただし、冬眠状態に入るため、冬季は餌の量を減らす必要があります。

錦鯉を飼育する際の注意点

🚨 スペースの確保が必要

錦鯉は成長が速く、大きな個体では1m近くなることもあります。

そのため、最低でも200L以上の水量が必要とされ、小規模なアクアポニックスシステムでは適さないこともあります。

🚨 濾過システムの強化

排泄物の量が多いため、適切な濾過装置を導入しないと水質が急激に悪化する可能性があります。

高性能な生物フィルターを併用することで、硝化サイクルを安定させることが重要です。

🚨 混泳に注意

錦鯉は基本的に温厚ですが、大型になると小さな魚を誤って飲み込む可能性があります。

混泳する場合はサイズの大きな魚を選び、相性を考慮することが大切です。

🚨 冬季の管理

冬場は水温が10℃以下になると代謝が低下し、餌をほとんど食べなくなります。

冬眠状態になるため、この期間は水換えを最小限にし、刺激を与えないよう注意しましょう。

錦鯉は広いスペースが確保できるなら最適な魚!

錦鯉はその観賞価値の高さと丈夫さから、アクアポニックスに適した魚種の一つです。

しかし、大型になるため、十分なスペースの確保と適切な濾過システムの導入が不可欠です。

✅ 広い水槽や池が用意できるなら最高の相棒!

✅ 丈夫で長寿命、低水温でも飼育可能!

✅ 濾過システムを強化し、バランスの取れた飼育環境を作ることが成功の鍵!

次のセクションでは、「【金魚編】庶民派アイドルの底力:品種選びから餌・水質管理のコツまで」を詳しく解説します!

▶アクアポニックスの『成功は魚選びで決まる!』錦鯉がおすすめな理由とサイズの選び方

▶錦鯉の『高い柄の見分け方』:価値を決める基準と品種の違い:大正三色、昭和三色

【金魚編】庶民派アイドルの底力:品種選びから餌・水質管理のコツまで

アクアポニックスで金魚は最適?初心者でも育てやすい万能魚

金魚は日本で最も親しまれている観賞魚の一つであり、その可愛らしい姿と丈夫さから初心者にも人気です。

アクアポニックスにおいても、水質管理が比較的容易で、適応力が高いため、初心者向けの魚として最適です。

しかし、金魚にもさまざまな品種があり、適した飼育環境や注意点が異なります。

本セクションでは、アクアポニックスに適した金魚の品種や、健康に育てるためのポイントを詳しく解説します。

金魚の基本情報

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 最大サイズ | 15〜30cm(品種による) |

| 適正水温 | 5〜28℃(推奨は15〜25℃) |

| pH範囲 | 6.5〜8.0 |

| 特徴 | 丈夫・初心者向け・多品種あり |

| 飼育難易度 | 初級者向け(品種による) |

金魚は寒冷地でも飼育可能で、屋外の無加温環境でも問題なく育ちます。

ただし、品種によっては成長速度や体型が異なるため、適切な環境を整えることが重要です。

アクアポニックスに適した金魚の品種

✅ 和金(ワキン)

一般的な細長い体型の金魚で、丈夫で環境適応力が高い。泳ぎが速く、広いスペースが適した環境。

✅ コメット

細長い体型で、和金よりもさらに泳ぎが速い。活発に泳ぐため、広めのスペースが必要。

✅ 琉金(リュウキン)

丸みを帯びた体型が特徴。遊泳力が低いため、流れの穏やかな環境が適している。

✅ オランダ獅子頭

独特の肉瘤(にくりゅう)が特徴。水温変化には強いが、病気になりやすい一面も。

アクアポニックスに適しているのは、比較的丈夫で泳ぎが活発な和金やコメットが中心となります。

丸型の品種は流れの強い環境では泳ぎにくいため、設置場所を工夫する必要があります。

金魚をアクアポニックスで飼育するメリット

✅ 水質変化に強い

金魚は比較的水質の変化に適応しやすく、アクアポニックス初心者にも飼育しやすい。

✅ 寒冷地でも無加温で飼育可能

ヒーターなしでも育てられるため、維持コストが低く抑えられる。

✅ 適度な排泄量で植物育成に貢献

金魚の排泄物がバクテリアにより硝酸塩へと変換され、植物の栄養素として活用される。

✅ 品種の多様性が楽しめる

観賞魚としても優れ、多様な色や形を楽しめる。

金魚飼育の注意点と水質管理のポイント

🚨 水質の急変に注意

金魚は丈夫ですが、アンモニアや亜硝酸塩の濃度が高くなるとストレスを感じやすくなります。

水質を安定させるため、定期的な水質テストを行いましょう。

🚨 適切な濾過装置の導入

金魚はよく食べ、よく排泄するため、ろ過能力の高いシステムが必要です。

スポンジフィルターやバイオフィルターを併用すると水質が安定します。

🚨 餌の量に注意

餌の与えすぎは水質悪化の原因になります。

1回の給餌量は「5分以内に食べきれる量」を目安に調整しましょう。

🚨 品種による混泳の注意点

流れの強い環境では琉金やオランダ獅子頭のような丸型の金魚は泳ぎにくいため、配置や水流の調整が必要です。

金魚は初心者でも始めやすい万能なアクアポニックス向け魚!

金魚はアクアポニックスにおいて初心者向けの魚として最適です。

丈夫で環境適応力が高く、観賞魚としての魅力も兼ね備えています。

✅ 寒冷地でも無加温で飼育できるため、維持コストが低い!

✅ 水質が安定しやすく、初心者でも管理が簡単!

✅ 品種ごとに適した環境を整えれば、長く楽しめる!

次のセクションでは、「【メダカ編】日本で人気No.1!? 小さくても存在感バツグンの初心者向け定番」について詳しく解説していきます!

【メダカ編】日本で人気No.1!? 小さくても存在感バツグンの初心者向け定番

メダカはアクアポニックスに最適な魚!その理由とは?

メダカは日本で最も親しまれている観賞魚の一つであり、アクアポニックスにも非常に適した魚種です。

小型ながらも丈夫で環境適応能力が高く、水質の急変にも比較的強いため、初心者でも管理しやすいのが特徴です。

また、繁殖が容易で、水槽環境でも増やしやすいため、システムの安定化にも役立ちます。

本セクションでは、アクアポニックスにおけるメダカの魅力や飼育方法について詳しく解説します。

メダカの基本情報

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 最大サイズ | 3〜5cm |

| 適正水温 | 5〜30℃(推奨は15〜28℃) |

| pH範囲 | 6.5〜8.0 |

| 特徴 | 小型・丈夫・繁殖が容易 |

| 飼育難易度 | 初級者向け |

メダカは温度変化に強く、屋外の無加温環境でも飼育が可能です。

そのため、アクアポニックスに導入しやすく、特にベランダ菜園や小規模システムにも適しています。

アクアポニックスに適したメダカの品種

✅ ヒメダカ:初心者向けの定番。丈夫で繁殖しやすく、屋外飼育にも適している。

✅ 楊貴妃メダカ:鮮やかな赤色が特徴。観賞性が高く、アクアポニックスにも適応。

✅ 幹之(みゆき)メダカ:光沢のある青白い体色が魅力。美しく丈夫で、人気が高い。

✅ 黒メダカ:原種に近く、自然界の環境に強い。屋外飼育向き。

✅ ダルマメダカ:体が短く丸みがある品種。観賞用に適しているが、泳ぎが苦手なため水流を抑えた環境が必要。

メダカをアクアポニックスで飼育するメリット

✅ 水質変化に強く、初心者でも飼いやすい

✅ 繁殖が容易で、システムの安定化に貢献

✅ 餌の消費量が少なく、管理が楽

✅ 小型のため、省スペースでも運用できる

✅ 寒冷地でも無加温で飼育可能

メダカは水量が少なくても生存できるため、コンパクトなアクアポニックスシステムにも適しています。

また、繁殖が容易なため、適切な管理を行えば個体数を増やしながら運用できます。

メダカ飼育の注意点と水質管理のポイント

🚨 水質の急変に注意 メダカは丈夫ですが、急激な水質変化には弱いため、定期的に水質テストを行い、安定した環境を維持しましょう。

🚨 適度な水流を確保 メダカは泳ぎが得意ですが、強い水流には向きません。

水の流れが激しくならないように設計を工夫する必要があります。

🚨 餌の管理 餌の与えすぎは水質悪化を招くため、1回の給餌量は「2分以内に食べきれる量」を目安に調整しましょう。

🚨 水草や隠れ家の設置 メダカは環境の変化に適応しやすいですが、ストレスを軽減するために水草や隠れ家を設置するとより快適に過ごせます。

メダカはアクアポニックスの初心者向け最適魚!

メダカはアクアポニックスにおいて、初心者でも飼育しやすい魚種の一つです。

丈夫で環境適応力が高く、繁殖も容易なため、アクアポニックスシステムの立ち上げにも最適です。

✅ 寒冷地でも無加温で飼育できるため、維持コストが低い!

✅ 水質が安定しやすく、初心者でも管理が簡単!

✅ 品種ごとに適した環境を整えれば、長く楽しめる!

次のセクションでは、「中級者向けにレベルアップ!ティラピア・チョウザメ・オニテナガエビ・ナマズの魅力」について詳しく解説していきます!

▶ふるさと納税でメダカをゲット!【高級メダカを実質2,000円で手に入れる】

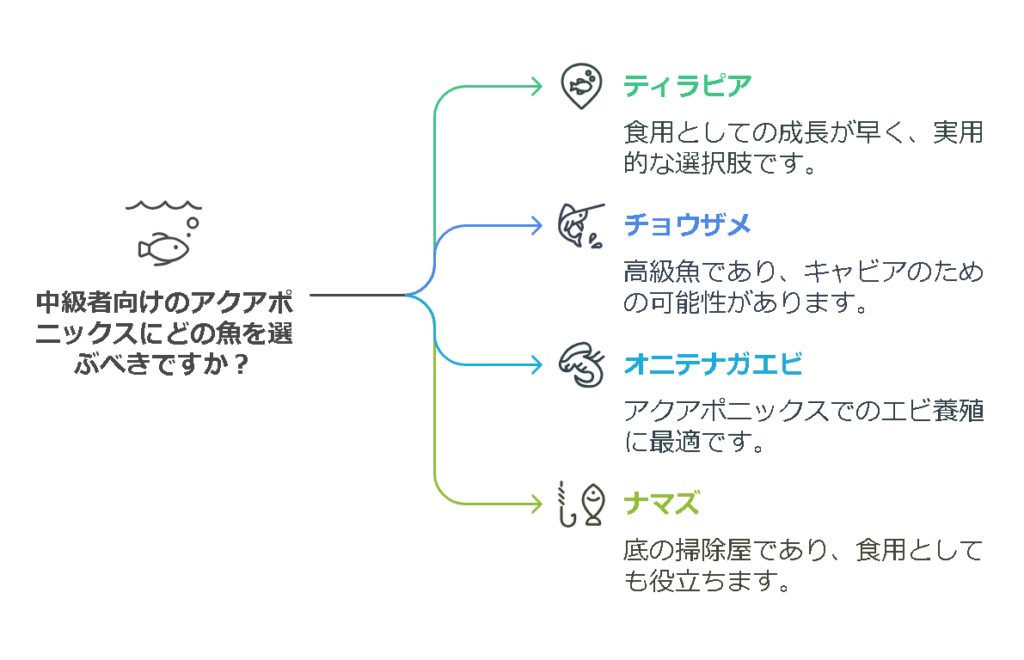

中級者向けにレベルアップ!ティラピア・チョウザメ・オニテナガエビ・ナマズの魅力

中級者向けアクアポニックスの魚選び

アクアポニックスにおいて、初心者向けのメダカや金魚からステップアップし、より挑戦しがいのある魚を育ててみたいと考えている方も多いのではないでしょうか?

本セクションでは、中級者向けの選択肢として、ティラピア・チョウザメ・オニテナガエビ・ナマズの4種類を紹介します。

これらの生物は、それぞれ異なる特徴を持ち、食用や観賞用としても魅力的です。

ただし、中級者向けの魚は、ヒーターやチラーなどの水温管理設備が必要になる場合が多く、初心者向けの魚よりも管理の難易度が上がります。

本格的なアクアポニックスシステムを構築し、より多様な生態系を作りたい方は必見です。

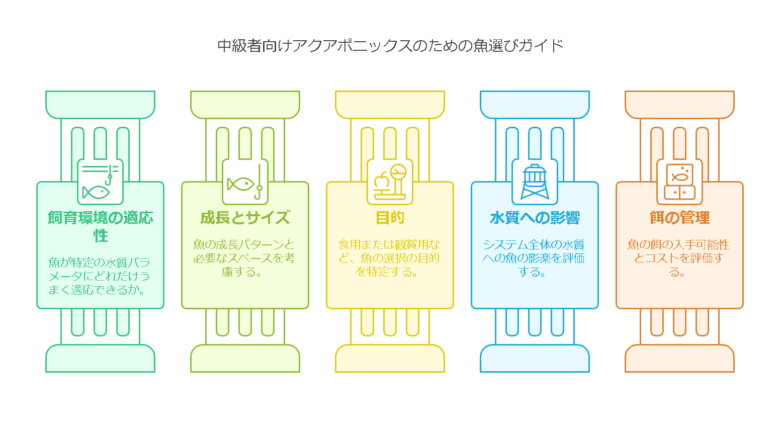

中級者向けの魚・エビを選ぶポイント

アクアポニックスで魚を選ぶ際、中級者向けには以下の要素を考慮する必要があります。

✅ 飼育環境の適応性:水温やpHに対する適応力が高いか?

✅ 成長速度とサイズ:大きく成長する魚は適切なスペースが必要。

✅ 食用 or 観賞用:目的に合わせた選択が重要。

✅ 水質への影響:魚の排泄物がシステム全体に与える影響を考慮。

✅ 餌の種類と給餌管理:餌の入手性やコストもチェック。

✅ 水温管理の必要性:ヒーターやチラーが必要かどうかを事前に確認。

これらのポイントを押さえることで、より快適なアクアポニックス環境を維持しながら、理想的な魚を育てることができます。

ティラピア:食用魚として最適な成長スピード

✅ 食用として人気の高い淡水魚

✅ 成長が早く、飼育が容易

✅ 高タンパクな魚で養殖ビジネスにも適応

✅ 水温は20~30℃が適正(ヒーター推奨)

ティラピアは食用魚として広く知られ、成長が早く、養殖にも適しているのが特徴です。

比較的丈夫で、水質変化にも強いため、中級者でも管理しやすい魚です。

ただし、ティラピアは温暖な気候を好むため、水温が20℃以下になる地域ではヒーターの設置が必須となります。

水温の適応範囲が広く、成長スピードが速いため、アクアポニックスの「水質浄化と食用利用」の両方に貢献します。

チョウザメ:高級魚でありながらアクアポニックス向き

✅ キャビアの元となる魚で、観賞性も抜群

✅ 成長は遅いが、長期的なプロジェクトに最適

✅ 水質が安定すれば丈夫で飼育しやすい

✅ 水温は15~20℃が適正(チラー推奨)

チョウザメはキャビアの原料として有名な高級魚ですが、アクアポニックスでの飼育にも適しています。

成長スピードは遅いものの、水質が安定すれば丈夫で、10年以上生きることもある長寿の魚です。

しかし、適正水温は15~20℃と低めであり、夏場の高温対策としてチラーの設置が推奨されます。

観賞用としても非常に魅力的で、長期的なアクアポニックスプロジェクトに向いています。

▶どこで買う?アクアポニックスでチョウザメを育てて自宅でもキャビア

▶【自宅でキャビア】アクアポニックスでのチョウザメの飼育法

オニテナガエビ:エビ養殖をアクアポニックスで実現

✅ 淡水エビの中でも大型で、食用としても楽しめる

✅ 脱皮を繰り返しながら成長するため、隠れ家が必要

✅ 水槽内の清掃生物としても優秀

✅ 水温は22~30℃が適正(ヒーター推奨)

オニテナガエビは、アクアポニックスにおいてユニークな存在です。

エビは水質の悪化を防ぐ役割を持ち、食用としても価値が高いことから、魚と一緒に飼育することでシステム全体のバランスを整えることができます。

ただし、オニテナガエビは水温22~30℃を好むため、冬場の寒冷地ではヒーターが必要になることがあります。

また、脱皮中は非常にデリケートなので、隠れ家の設置が必須です。

▶魚以外もOK!?アクアポニックスでオニテナガエビを飼うためのガイド:どこで買うのか

▶【完全版】アクアポニックスでの【オニテナガエビ飼育法】

ナマズ:水槽の掃除屋&食用魚としても活躍

✅ 水底に生息し、水槽の掃除役としても活躍

✅ 成長が早く、食用としても人気

✅ 高タンパクな餌が必要で、混泳には注意

✅ 水温は18~26℃が適正(地域によってヒーターorチラーが必要)

ナマズは底生魚として、余った餌や沈殿物を食べてくれるため、アクアポニックスシステム内のバランスを維持するのに役立ちます。

食用魚としての人気も高く、成長速度が速いため、持続的な食料生産にも貢献できます。

ただし、ナマズの適正水温は18~26℃と地域差が大きいため、寒冷地ではヒーター、温暖地ではチラーの設置を検討する必要があります。

中級者向けの魚・エビでアクアポニックスをさらに充実

ティラピア・チョウザメ・オニテナガエビ・ナマズは、それぞれ異なる特性を持ち、アクアポニックスをより多様で面白いものにしてくれます。

✅ ティラピアは食用に最適!成長が早く管理しやすい(ヒーター推奨)

✅ チョウザメは高級魚として長期的に楽しめる(チラー推奨)

✅ オニテナガエビは水質管理&食用の両面で活躍(ヒーター推奨)

✅ ナマズは水槽の掃除役&食用魚として理想的(地域によりヒーターorチラー必要)

初心者向けの魚からステップアップしたい方は、これらの魚やエビをアクアポニックスに取り入れ、より高度なシステムの構築に挑戦してみてください。

【ティラピア&チョウザメ】食用・観賞用それぞれの魅力と要注意ポイント

アクアポニックスにおいて、中級者向けの魚として人気があるのがティラピアとチョウザメです。

ティラピアは成長が早く食用として最適な魚であり、チョウザメは高級魚としての価値がありながら観賞性も高い魅力的な魚です。

ただし、これらの魚は初心者向けのメダカや金魚と違い、適切な水温管理や餌の種類、スペースの確保が必要になります。

本セクションでは、ティラピアとチョウザメの特徴や注意点を詳しく解説していきます。

ティラピア:食用魚としての魅力と注意点

✅ ティラピアの基本情報

食用魚としてのメリット

ティラピアは、白身魚の中でも特にクセが少なく、食べやすいことで知られています。

そのため、アクアポニックスでの養殖にも適しており、家庭菜園と組み合わせることで「自給自足型の食料生産」が可能になります。

- 味が淡白でどんな料理にも合う(刺身、焼き魚、フライなど)

- 低脂肪・高タンパクで栄養価が高い

- 短期間で収穫できるため、食用生産の効率が良い

⚠️ ティラピア飼育の注意点

✅ ヒーターが必要:寒冷地では水温維持が課題

- ティラピアは熱帯性の魚なので、水温が20℃以下になると活動が鈍くなり、成長が遅れる。

- 冬場はヒーターの導入が必須で、適温を維持することが重要。

✅ 混泳には注意:攻撃性がある

- ティラピアは縄張り意識が強く、特にオス同士の争いが起こりやすい。

- 混泳させる場合は、十分な隠れ家や広いスペースを確保することが必要。

✅ 水質管理が重要

- 成長が早いため排泄物の量も多く、水質の悪化を防ぐために強力なろ過装置や定期的な水質チェックが必須。

▶どこに売ってる?アクアポニックスでティラピアを飼うためのガイド:購入場所と導入のポイント

▶【完全版】自宅で繁殖!アクアポニックスでの【ティラピア飼育法】

チョウザメ:高級魚&キャビアとしての魅力

✅ チョウザメの基本情報

🎭 観賞魚としての魅力

チョウザメは独特な外見と優雅な泳ぎが特徴で、大型水槽や屋外池での飼育に向いています。

口が下向きについており、底砂を掘りながら餌を探す様子は非常にユニークです。

- 他の魚とは異なる「古代魚」らしい外見が人気

- 泳ぎ方が独特で、観賞性が高い

- 大型に成長するため、広いスペースでの飼育が理想的

食用魚としての価値

チョウザメの肉は白身でクセがなく、食用魚としても人気があります。

- 煮込みやスモーク料理に適している

- 養殖されたチョウザメのキャビアは高級食材としての価値が高い

⚠️ チョウザメ飼育の注意点

✅ 水温管理が必須(チラーが必要)

- 高水温に弱いため、夏場はチラー(冷却装置)の導入が推奨される。

- 22℃を超えるとストレスを感じ、成長が遅れる可能性がある。

✅ 広いスペースが必要

- チョウザメは成長すると1m以上になることもあるため、小型の水槽では飼育が困難。

- 屋外の大型タンクや池での飼育が適している。

✅ 底砂の管理が必要

- 口が下向きのため、細かい底砂を誤って飲み込まないように注意。

- 粗めの底砂や砂利を使用することで誤飲のリスクを軽減。

▶どこで買う?アクアポニックスでチョウザメを育てて自宅でもキャビア

▶【自宅でキャビア】アクアポニックスでのチョウザメの飼育法

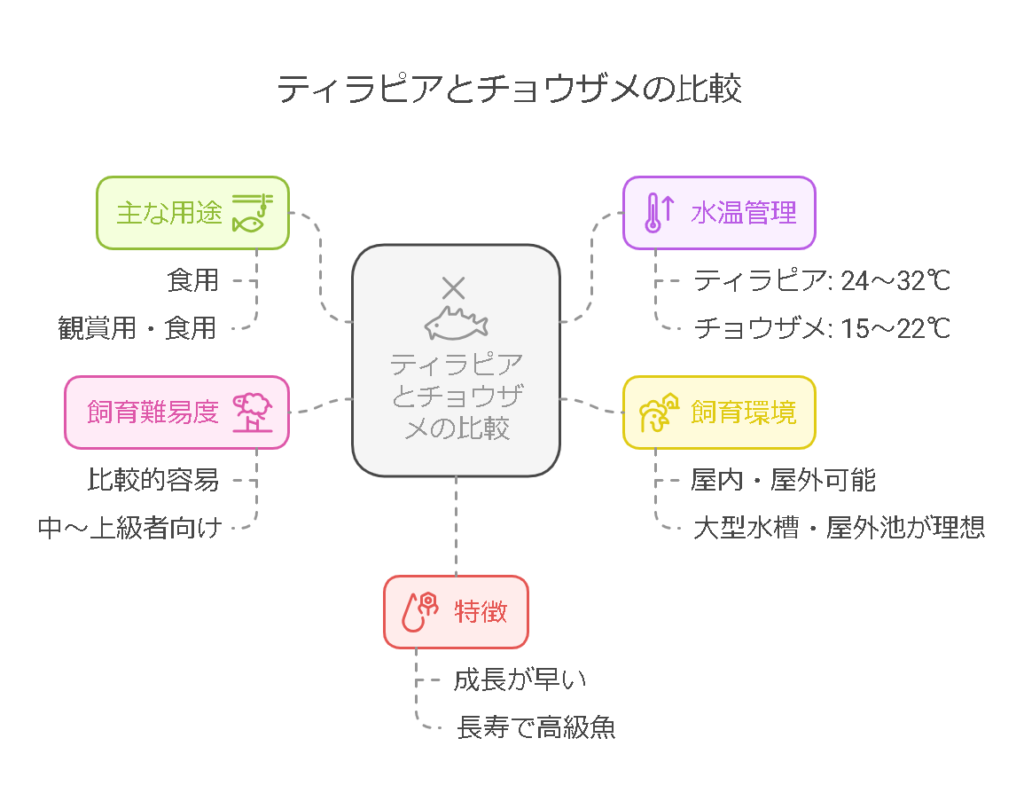

ティラピア vs. チョウザメ:どちらを選ぶべき?

| ティラピア | チョウザメ | |

|---|---|---|

| 主な用途 | 食用(成長が早い) | 観賞用・食用(高級魚) |

| 水温管理 | 24~32℃(ヒーター推奨) | 15~22℃(チラー推奨) |

| 飼育環境 | 屋内・屋外どちらも可能 | 大型水槽・屋外池が理想 |

| 飼育難易度 | 比較的容易 | 中~上級者向け |

| 特徴 | 成長が早く、食用に最適 | 長寿で高級魚、キャビアも可能 |

どちらの魚も魅力的ですが、ティラピアは「食用として手軽に育てたい人」に向いており、チョウザメは「観賞+長期的なプロジェクトを楽しみたい人」におすすめです。

ティラピアとチョウザメは、どちらもアクアポニックスに適した魚ですが、それぞれに違った特徴があります。

✅ ティラピアは成長が早く、食用として最適。ヒーターで温度管理が必須

✅ チョウザメは長寿で観賞魚としても人気。水温維持のためにチラーが必要

✅ どちらも広めの飼育スペースと水質管理が重要

どちらの魚も正しく管理すれば、アクアポニックスシステムの成功に貢献し、充実した水産養殖が楽しめます。

次のセクションでは、「【オニテナガエビ&ナマズ】淡水シュリンプ&底モノに挑戦!水槽環境と餌やりのコツ」について詳しく解説します!

【オニテナガエビ&ナマズ】淡水シュリンプ&底モノに挑戦!水槽環境と餌やりのコツ

オニテナガエビ&ナマズの魅力とは?

アクアポニックスにおいて、水槽内のバランスを維持しつつ、食用としても楽しめる生物を導入したいと考える方におすすめなのがオニテナガエビとナマズです。

オニテナガエビは淡水エビの中でも大型に成長し、水質浄化にも貢献するほか、食用としても人気が高い生物です。

一方、ナマズは底生魚として水槽の底に溜まった残餌を処理しつつ、食用魚としても育てることができます。

しかし、これらの生物を適切に管理するためには、環境設定や混泳のリスク、餌やりのコツなどを理解しておく必要があります。

オニテナガエビとナマズの飼育方法や、アクアポニックスに導入する際の注意点を詳しく解説します。

オニテナガエビの特徴と飼育ポイント

✅ オニテナガエビの基本情報

✅ 飼育のメリット

✔ 水槽内の掃除役:残餌や水草の枯れた部分を食べるため、水質維持に貢献。

✔ 成長が早く、食用としての価値が高い。

✔ 水槽に個性を加えるユニークな動き。

✅ 飼育の注意点

⚠ 脱皮中は非常にデリケート:

- オニテナガエビは成長するたびに脱皮を繰り返しますが、脱皮後は体が柔らかく、共食いのリスクが高まります。

- 隠れ家を必ず用意し、脱皮中に攻撃されない環境を整えることが重要です。

⚠ 混泳には慎重に:

- オニテナガエビは縄張り意識が強く、同種間でも攻撃し合うことがあります。

- 小さな魚との混泳はNG。食べられてしまう可能性があります。

⚠ 酸素供給を忘れずに:

- エビは水中の溶存酸素量が低いとすぐに弱ってしまいます。

- エアレーションを強化し、酸素供給をしっかり行うことが大切です。

▶魚以外もOK!?アクアポニックスでオニテナガエビを飼うためのガイド:どこで買うのか

▶【完全版】アクアポニックスでの【オニテナガエビ飼育法】

ナマズの特徴と飼育ポイント

✅ ナマズの基本情報

✅ 飼育のメリット

✔ 水槽の掃除役として活躍:水底の残餌やゴミを食べてくれる。

✔ 成長が早く、食用としての価値が高い。

✔ 適応力が高く、初心者でも管理しやすい。

✅ 飼育の注意点

⚠ 適切な隠れ家の確保:

- ナマズは夜行性のため、日中は隠れる習性があります。

- 流木やパイプ、石などを配置して隠れられる場所を用意する。

⚠ 混泳相手に注意:

- 口に入るサイズの魚は捕食する可能性がある。

- エビ類と混泳する際はサイズ差に注意が必要。

⚠ 餌やりのコツ:

- 肉食寄りの雑食性のため、沈下性のペレットや生餌(小魚、ミミズなど)を与える。

- 1日1回〜2回、夜間に与えるのがベスト。

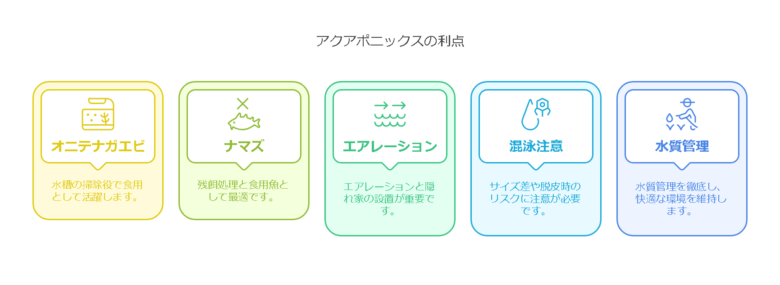

アクアポニックスでの導入時のポイント

オニテナガエビとナマズをアクアポニックスに導入する際には、以下の点を考慮する必要があります。

✅ 水槽サイズの確保

- オニテナガエビとナマズは比較的大型になるため、最低でも100L以上の水量が必要です。

✅ エアレーションの強化

- オニテナガエビもナマズも酸素を多く必要とするため、エアレーションは必須。

✅ 餌の調整

- 残餌が多いと水質が悪化しやすいので、適量を与え、食べ残しはすぐに回収。

✅ 水質管理

- 週に1回の水質テストを行い、アンモニア・亜硝酸塩・硝酸塩の濃度をチェック。

- 特にナマズは水質の悪化に敏感なので、注意が必要。

✅ 混泳の工夫

- 混泳させる場合、サイズ差が大きいと捕食されるリスクがあるため、適切なサイズで導入。

- 脱皮時のオニテナガエビはナマズに狙われることもあるため、隠れ家をしっかり作る。

オニテナガエビ&ナマズでアクアポニックスをさらに充実

オニテナガエビとナマズは、それぞれユニークな特徴を持ち、アクアポニックスシステムに大きなメリットをもたらします。

✅ オニテナガエビは水槽の掃除役&食用エビとして活躍。

✅ ナマズは残餌処理&食用魚として最適。

✅ どちらもエアレーションや隠れ家の設置が重要。

✅ 混泳の際はサイズ差や脱皮時のリスクに注意。

✅ 水質管理を徹底し、快適な環境を維持することが成功のカギ。

アクアポニックスに新たな生態系を加え、より多様な運用を楽しみたい方は、ぜひオニテナガエビとナマズの導入を検討してみてください!

次のセクションでは、「【番外編:熱帯魚】グッピーやシクリッド、テトラはアクアポニックスでいける?」について詳しく解説します!

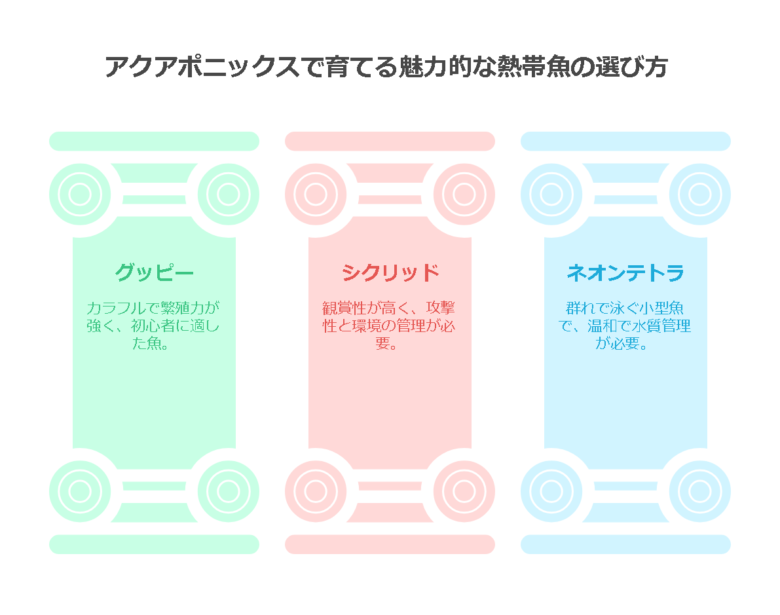

【番外編:熱帯魚】グッピーやシクリッド、テトラはアクアポニックスでいける?

アクアポニックスでは一般的に屋外で飼育しやすい魚が推奨されますが、熱帯魚の導入を検討する人も増えています。

中でも、グッピー、シクリッド、ネオンテトラといった熱帯魚は観賞価値が高く、水槽の中を美しく彩る存在です。

しかし、熱帯魚の飼育には水温管理(ヒーターの使用)が必須となるため、錦鯉やメダカ、金魚などとは異なる注意点があります。

アクアポニックスに熱帯魚を導入する際のポイントやメリット・デメリットについて詳しく解説します。

アクアポニックスに適した熱帯魚3選

1. グッピー:カラフルで丈夫な熱帯魚の代表格

✅ 適温:24~28℃

✅ 特徴:繁殖力が非常に高く、水質の変化にも比較的強い

✅ メリット:水槽を美しく彩る、初心者でも飼育しやすい

✅ デメリット:過密飼育になりやすく、水質悪化に注意

グッピーはアクアポニックスに導入しやすい熱帯魚の一つです。

特に、繁殖力が高いため、水質を適切に管理すれば継続的に増えていく楽しみもあります。

ただし、繁殖しすぎると過密状態になり、水質悪化の原因となるため注意が必要です。

2. シクリッド(エンゼルフィッシュなど)

✅ 適温:24~30℃(種類による)

✅ 特徴:攻撃性があるが、個体ごとの魅力が強い

✅ メリット:観賞性が高く、種類が豊富

✅ デメリット:混泳が難しく、水槽の環境を整える必要がある

シクリッドは色鮮やかで存在感があるため、観賞魚として非常に人気があります。

しかし、攻撃性が強い種類も多いため、混泳には注意が必要です。

アクアポニックスで飼育する場合は、広めの水槽を用意し、隠れ家を設けるなどの工夫をすると良いでしょう。

3. ネオンテトラ:小型で美しい群泳魚

✅ 適温:22~26℃

✅ 特徴:小型ながら発色が良く、群泳することで水槽が華やかになる

✅ メリット:比較的温和で、他の魚と混泳しやすい

✅ デメリット:水質の急変に弱い

ネオンテトラは水槽内のアクセントとして非常に映える熱帯魚です。

群れで泳ぐ習性があり、アクアポニックスの水槽でも美しい演出ができます。

ただし、水質の急変には弱いため、水質管理を徹底する必要があります。

アクアポニックスに熱帯魚を導入するメリット・デメリット

✅ メリット

⚠️ デメリット

アクアポニックスで熱帯魚を飼育するためのポイント

1. 水温管理を徹底する

熱帯魚は一定の水温を保つことが重要です。

水温が低すぎると代謝が低下し、免疫力が落ちて病気にかかりやすくなります。

✅ ヒーターを設置し、水温を安定させる(24~28℃)

✅ 夏場の水温上昇に注意し、必要ならチラーを導入

✅ 水温計を設置し、こまめに温度チェック

2. 水質の急変を防ぐ

熱帯魚は水質の変動に敏感な種類が多いため、定期的な水質検査が必須です。

✅ 硝酸塩・アンモニア濃度をチェック(APIテストキットなどを活用)

✅ pHを安定させるためにバクテリアの定着を促す

✅ 水換えは少量ずつ、急激な環境変化を避ける

3. 混泳の相性を考慮する

熱帯魚は種類によって攻撃性が異なります。

✅ グッピーやネオンテトラは比較的温和で混泳しやすい

✅ シクリッドは種類によって攻撃性が異なるため、相性を考える

✅ 隠れ家や流木を配置し、魚同士のストレスを軽減

熱帯魚をアクアポニックスに導入することは可能ですが、水温管理や水質維持が重要なポイントになります。

グッピーやネオンテトラは比較的扱いやすい一方で、シクリッドは混泳に注意が必要です。

✅ 観賞性を高めたいならグッピーやネオンテトラがおすすめ

✅ 個性的な魚を飼いたいならシクリッドも選択肢に

✅ ヒーターやチラーの導入を検討し、適切な水温管理を行う

熱帯魚はアクアポニックスの水槽をより華やかにしてくれる魅力的な選択肢ですが、適切な管理が必要な点を理解した上で導入しましょう。

アクアポニックスの『初心者から中級者まで』おすすめの魚のまとめ

アクアポニックスでの魚選びは、システムの成功に直結する重要な要素です。

本記事では、初心者向けの手軽な魚種から、中級者向けの挑戦しがいのある魚種までを詳しく紹介しました。

ここでは、これまで解説した内容をまとめ、「結局どの魚を選べばいいの?」 という疑問に対して、一覧表やフローチャートを活用しながら最適な選択肢を提示します。

魚選び早見表:あなたに最適な魚は?

| カテゴリ | 魚種 | 適正水温 | ヒーター/チラー | 特徴 | 飼育難易度 |

|---|---|---|---|---|---|

| 初心者向け | メダカ | 5~30℃ | 不要 | 小型で飼いやすく、繁殖も容易 | ★☆☆☆☆ |

| 金魚 | 10~28℃ | 不要 | 耐寒性があり丈夫、成長が速い | ★☆☆☆☆ | |

| 錦鯉 | 5~28℃ | 不要 | 大きくなるが水質に強い | ★★☆☆☆ | |

| 中級者向け | ティラピア | 20~30℃ | 必要(冬場) | 食用に適し、成長が早い | ★★★☆☆ |

| チョウザメ | 16~24℃ | 必要 | 高級魚として人気、成長が遅め | ★★★★☆ | |

| オニテナガエビ | 20~28℃ | 必要(冬場) | 育てやすいが脱皮時はデリケート | ★★★☆☆ | |

| ナマズ | 18~26℃ | 必要(冬場) | 底生魚で水質を安定させる役割も | ★★★★☆ | |

| 番外編:熱帯魚 | グッピー | 22~28℃ | 必要 | 繁殖力が高くカラフル | ★★☆☆☆ |

| ネオンテトラ | 22~26℃ | 必要 | 群泳し、観賞性が高い | ★★☆☆☆ | |

| シクリッド | 24~30℃ | 必要 | 攻撃性があるが存在感抜群 | ★★★★☆ |

アクアポニックスの魚選びの今後の展望

- さらなる大型魚の導入

- アロワナやナイルパーチなど、大型の魚種に挑戦することで、アクアポニックスの可能性を広げることができます。

- 混泳の工夫

- 異なる魚種の混泳に挑戦し、バランスの取れた生態系を作る。

- 環境変化への対応

- 地球温暖化や寒冷地での運用に適応した魚種の研究が進んでいます。

- 低エネルギーで管理できる魚種の選定が今後の課題となるでしょう。

- 省エネルギー型アクアポニックスの普及

- ヒーター不要の魚種を活用し、エネルギーコストを削減。

- ソーラーパワーを活用した水温管理システムの開発。

最適な魚を選んでアクアポニックスを楽しもう!

アクアポニックスの魚選びは、単なる趣味の範囲を超え、システムの安定性や効率に直結する重要な要素です。

✅ 初心者は「メダカ・金魚・錦鯉」から始めるのが無難

✅ 食用魚を育てるなら「ティラピア・ナマズ」

✅ 観賞性を重視するなら「ネオンテトラ・グッピー」

✅ ヒーター管理が可能なら「チョウザメ・シクリッド」も選択肢に

✅ 低コスト・省エネルギー運用を考えるならヒーター不要の魚種が最適

あなたのアクアポニックスシステムに最適な魚を選び、持続可能で楽しい水槽環境を作りましょう!

』を理解することです-120x68.jpg)

コメント