アクアポニックスで農薬を使いたい? 実はそれ、魚にとって危険かもしれません!

アクアポニックスは、魚・バクテリア・植物が共生する持続可能な栽培システムです。

しかし、植物の害虫対策を考えたとき、多くの人が「農薬を使えないの?」と疑問に思うかもしれません。

✅ 農薬を使わずに害虫を駆除する方法はあるの?

✅ アクアポニックスで農薬を使うと、魚にどんな影響がある?

✅ 実際に害虫が発生したら、どうすればいい?

こうした疑問を抱えたまま、間違った害虫対策をすると…

⚠ 魚が農薬の影響を受けて死んでしまう

⚠ バクテリアが死滅して水質が急激に悪化する

⚠ 野菜は守れても、システム全体が崩壊してしまう

私はこれまでに植木屋として5年間の経験を積み、さらにメダカや錦鯉、熱帯魚などの飼育を10年以上続けてきました。

2021年からはアクアポニックスを運用し、多種多様な野菜やハーブの栽培に取り組んできました。

経験をもとに、「農薬を使わずに害虫を防ぐ方法」を徹底解説します!

本記事では、以下のポイントを詳しく解説します。

🟢 なぜアクアポニックスでは農薬を使えないのか?

🟢 害虫を防ぐために今すぐできる効果的な対策

🟢 ニームオイルなど、天然由来の安全な防除方法

この記事を読めば、アクアポニックスに最適な害虫対策が理解でき、安全に運用するための自信がつくはずです!

それでは、アクアポニックスにおける農薬の使用可否について、詳しく見ていきましょう!

アクアポニックスでの害虫対策を手っ取り早く知りたい方は

▶【保存版】アクアポニックスで【害虫を徹底ブロック!】ニームオイルの全知識

をご覧ください

- 1. アクアポニックスに農薬は使えるのか? 基本原則とよくある誤解

- 2. 農薬使用が困難な理由①:魚への毒性リスクと水質汚染の懸念

- 3. 農薬使用が困難な理由②:微生物(バクテリア)への影響でシステム崩壊の恐れ

- 4. どうしても農薬を使いたい場合は?超低毒性の物理系農薬の検討

- 5. 農薬を使わなくても害虫対策は可能?アクアポニックス独自の強み

- 6. 具体的な害虫例と対策:アブラムシ・ハダニ・コナジラミ・ヨトウムシ

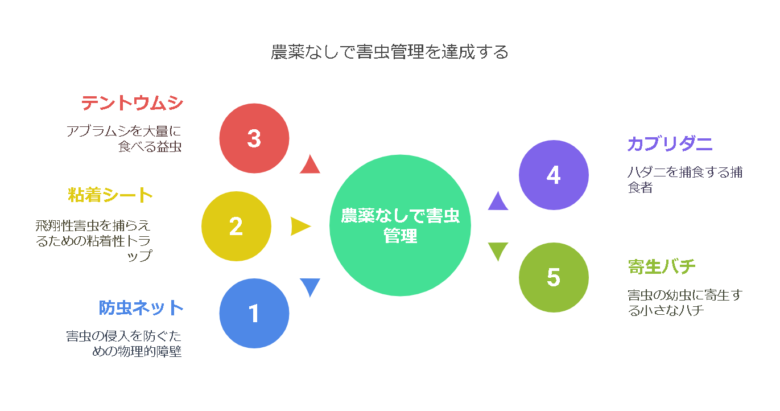

- 7. 生物的防除&物理的防除:ネット・シート・益虫がもたらす安心感

- 8. 持続可能なアクアポニックスを目指すなら“農薬不使用”がベスト

- 9. ニームオイルなど天然由来の対策資材

- 農薬に頼らない害虫対策でアクアポニックスをより安全・快適に運用するのまとめ

1. アクアポニックスに農薬は使えるのか? 基本原則とよくある誤解

アクアポニックスにおける農薬の扱いとは?

アクアポニックスは、魚・植物・微生物が一体となり、自然な栄養循環を形成する持続可能な農法です。

この仕組みの中で「農薬を使うことはできるのか?」という疑問を持つ方も多いでしょう。

結論から言うと、アクアポニックスでは基本的に農薬の使用は推奨していません。

その理由は、農薬が魚や微生物に与える影響が大きく、システム全体のバランスを崩す可能性があるためです。

「土がない=害虫は発生しない」という誤解

アクアポニックスは土を使用しないため、一般的な土耕栽培に比べて土壌由来の害虫(ヨトウムシ、ネキリムシなど)が発生しにくいのは事実です。

しかし、これは「害虫がまったく発生しない」わけではありません。

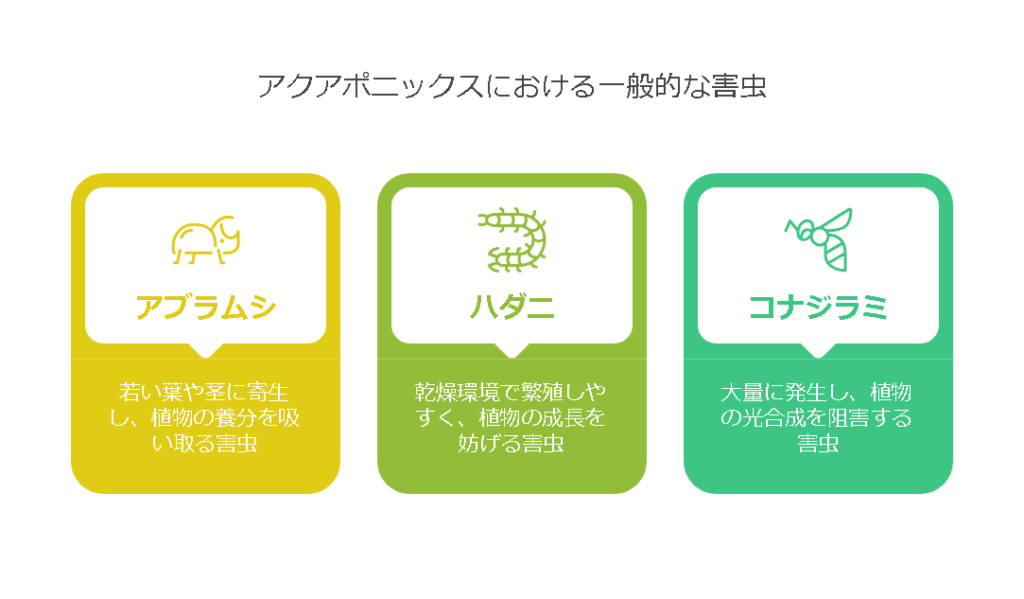

実際に発生しやすい害虫の例

このように、アクアポニックスでも特定の害虫は発生するため、農薬を使わずにどのように害虫対策を行うかが重要なポイントとなります。

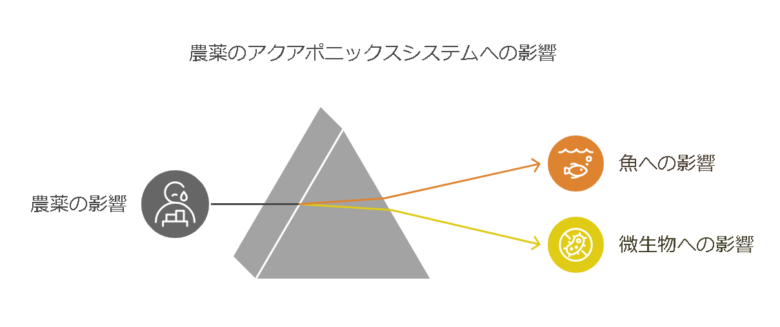

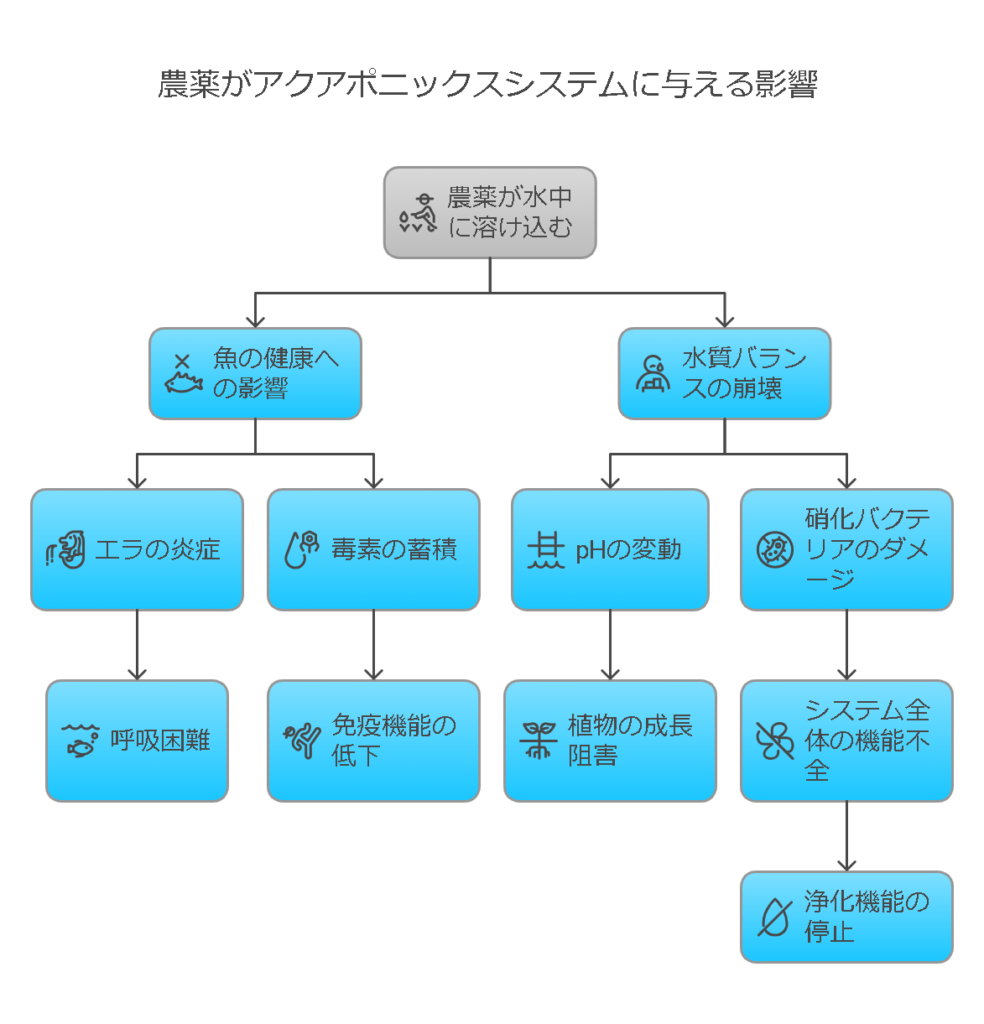

農薬が魚や微生物に与える影響

アクアポニックスでは、農薬が水を介して魚や微生物にも影響を与えるという問題があります。

1. 魚への影響

魚は水中の酸素を取り込みながら生きていますが、農薬が水中に溶け込むことで以下のような影響が出る可能性があります。

- エラが炎症を起こし、呼吸困難を引き起こす

- 中毒症状を発症し、行動が鈍くなる

- 最悪の場合、死に至る

2. 微生物への影響

アクアポニックスにおける硝化バクテリアは、魚の排泄物からアンモニアを硝酸塩に変換する重要な役割を担っています。

しかし、多くの農薬にはバクテリアにダメージを与える成分が含まれており、農薬を使用することで以下のような問題が生じることがあります。

- バクテリアの活動が低下し、水質が悪化する

- 魚にとって有害なアンモニアや亜硝酸が分解されなくなる

- 植物の栄養バランスが崩れ、成長不良を引き起こす

魚と共存するシステムだからこそ、農薬は使えない

アクアポニックスは、魚・植物・微生物が一体となってバランスを取りながら機能するシステムです。

農薬を使用すれば、そのバランスが簡単に崩れてしまうため、基本的には農薬を使わないことが前提となります。

特に魚は水質変化に敏感であり、ごく微量の農薬であっても悪影響を受ける可能性があります。

そのため、アクアポニックスにおいて農薬の使用は避けるべきと考えられています。

アクアポニックスでは農薬の使用は避けるべき

アクアポニックスにおいて、農薬の使用は魚やバクテリアに悪影響を及ぼすため、基本的には使用しないのが原則です。

しかし、害虫被害を完全に避けることは難しいため、次のセクションでは農薬を使わずに害虫を防ぐ方法について詳しく解説していきます。

2. 農薬使用が困難な理由①:魚への毒性リスクと水質汚染の懸念

アクアポニックスにおける水の共有と農薬の問題

アクアポニックスでは、魚・植物・微生物が同じ水を共有することで栄養の循環を実現しています。

このシステムの特性上、農薬を使用すると水質が変化し、魚や微生物に深刻な影響を与える可能性があります。

魚が農薬を取り込むとどうなる?

農薬は基本的に害虫を駆除するための化学物質ですが、これらは水に溶け込みやすく、魚の体内に吸収されることで健康を害するリスクが高まります。

1. 魚のエラと呼吸機能への影響

魚はエラを通じて水中の酸素を取り込みますが、農薬が溶け込んだ水を吸収することで、エラに炎症を引き起こすことがあります。

これにより、以下のような症状が発生する可能性があります。

- エラの炎症や充血 → 呼吸が困難になり、動きが鈍くなる

- 粘液の過剰分泌 → 水質の悪化や酸素不足を招く

- 突然死のリスク → 毒性の強い農薬成分が濃縮されることで、短時間で死に至ることも

2. 農薬成分が魚の体内に蓄積する危険性

魚は水を飲み込み、体内で栄養や酸素を吸収します。

そのため、農薬が水中に残留すると、魚の組織に蓄積される可能性が高くなります。

- 蓄積した毒素が免疫機能を低下させる → 病気にかかりやすくなる

- 成長障害が発生する → 養殖に適さなくなる

- 人間が食用として摂取する場合、健康被害のリスクがある

水質汚染によるシステム全体への悪影響

農薬が水質に与える影響は、魚だけにとどまりません。

アクアポニックスでは水の循環が生命線であるため、農薬による汚染はシステム全体の崩壊につながる可能性があります。

1. 水質バランスの崩壊

農薬の成分が水中に拡散すると、pHの変化や有害物質の蓄積が発生し、水質のバランスが崩れます。

- pHの変動 → 植物の成長が阻害される

- 硝化バクテリアのダメージ → アンモニアが分解されなくなる

- 魚のストレス増加 → 成長不良や病気の発生リスクが高まる

2. システム全体の機能不全

農薬の影響で水質が悪化すると、アクアポニックスの最大の利点である持続的な栄養循環が崩れてしまう可能性があります。

- フィルターや配管に農薬が蓄積 → バクテリアが死滅し、浄化機能が停止

- 魚が死滅し、アンモニア濃度が急上昇 → 水の交換が必要になり、システムの継続が困難に

農薬はアクアポニックスにおけるリスク要因

アクアポニックスでは、水を介して魚と植物が密接に関わるため、農薬の使用は非常に危険です。

農薬が水質を汚染し、魚の健康や微生物のバランスを崩すことで、システム全体の崩壊につながる可能性があります。

次のステップ:農薬を使わずに害虫を防ぐ方法

次のセクションでは、農薬を使用せずに害虫対策を行う方法について詳しく解説していきます。

アクアポニックスを安全かつ持続可能に運用するための実践的な方法を紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。

3. 農薬使用が困難な理由②:微生物(バクテリア)への影響でシステム崩壊の恐れ

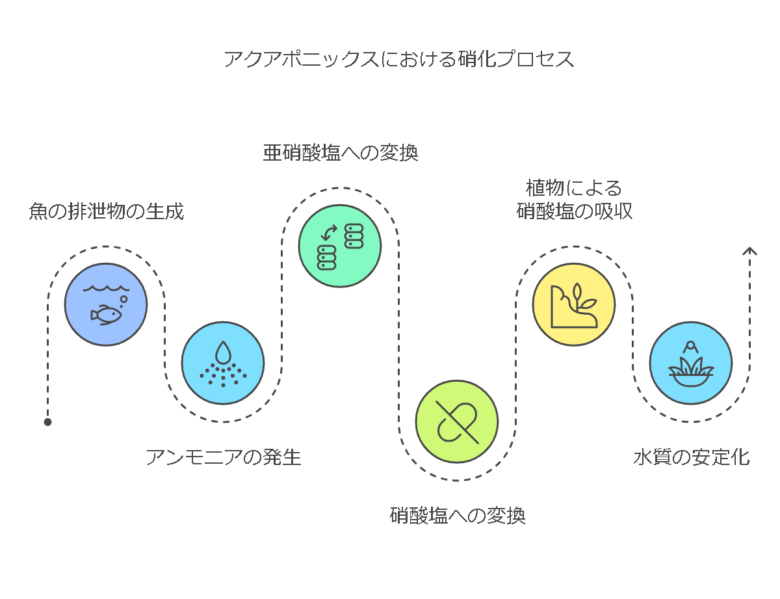

硝化バクテリアの役割と重要性

アクアポニックスでは、魚・微生物・植物が相互に影響を与えながら持続的な循環システムを形成しています。

この中で、硝化バクテリア(ニトロソモナス菌・ニトロバクター菌) は、魚の排泄物を分解し、植物が利用できる栄養素へと変換する重要な役割を担っています。

硝化のプロセス

- 魚の排泄物に含まれるアンモニア(NH₃)が発生

- アンモニアは魚にとって有害であり、適切に処理しないと中毒や死のリスクが高まる。

- ニトロソモナス菌がアンモニアを亜硝酸(NO₂⁻)に分解

- 亜硝酸も毒性があるため、さらに分解が必要。

- ニトロバクター菌が亜硝酸を硝酸塩(NO₃⁻)に変換

- 硝酸塩は毒性が低く、植物が窒素源として利用可能。

このプロセスにより、アクアポニックス内の水質が安定し、魚も植物も健康に育つ環境が維持されます。

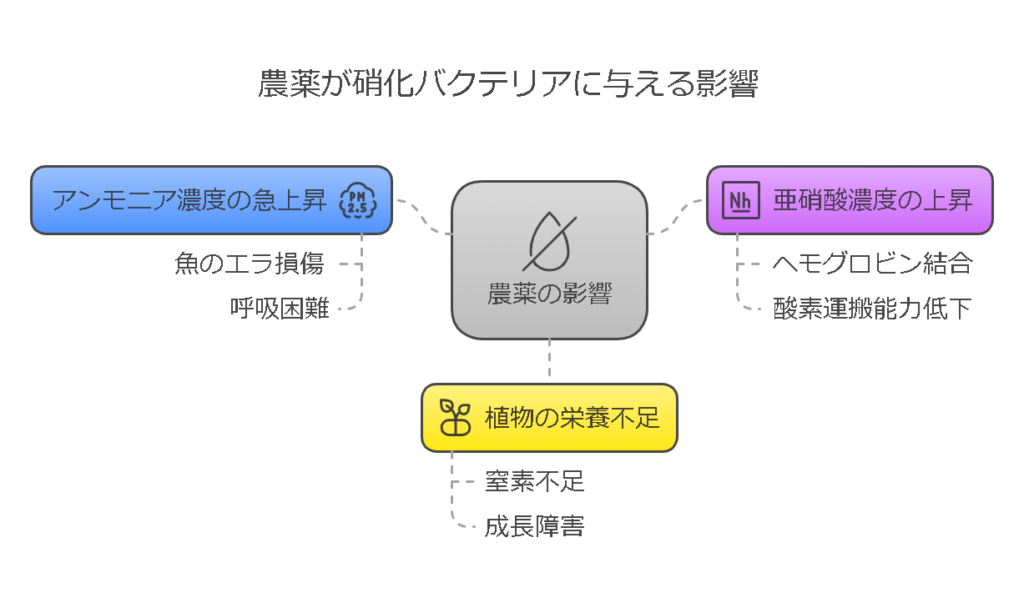

農薬が硝化バクテリアに与える影響

農薬には殺菌作用を持つものが多く、硝化バクテリアを殺傷してしまうリスクがあります。

バクテリアの減少や死滅が発生すると、アンモニアや亜硝酸の分解が滞り、システム全体が機能不全に陥る可能性があります。

1. アンモニア濃度の急上昇による魚への悪影響

- バクテリアが死滅すると、アンモニアが適切に処理されず、短期間で水槽内の濃度が上昇。

- 高濃度のアンモニアは魚のエラを損傷し、呼吸困難を引き起こす。

- アンモニア中毒による突然死のリスクが高まる。

2. 亜硝酸濃度の上昇による危険性

- 亜硝酸は魚の血液中のヘモグロビンと結合し、酸素運搬能力を低下させる。

- 「ブラウンブラッド病」と呼ばれる症状が発生し、魚が酸欠状態になり弱ってしまう。

- 初期症状として、魚が水面近くで口をパクパクさせる行動が見られる。

3. 植物の栄養不足と成長障害

- 硝酸塩が生成されなくなるため、植物に必要な窒素が不足。

- 葉の黄変、成長不良、収穫量の減少が起こる。

- 結果的に、魚・植物の両方がダメージを受け、アクアポニックスの持続性が失われる。

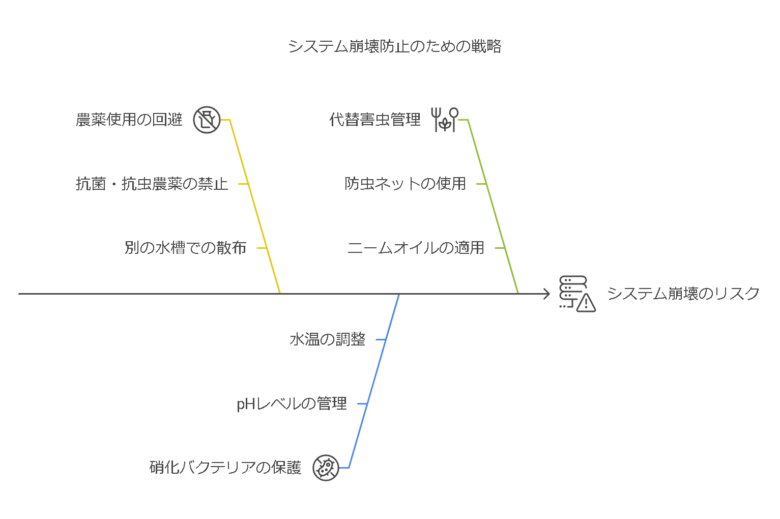

システム崩壊を防ぐための対策

1. 農薬の使用を避ける

- 殺菌・殺虫効果のある農薬は絶対に使用しない。

- どうしても農薬が必要な場合は、別の水槽で散布してから水を完全に交換するなどの対策が必須。

2. 硝化バクテリアを保護するための環境管理

- pHを6.5〜7.5の範囲に維持(急激なpH変化はバクテリアに悪影響)。

- 水温を20〜30℃に保ち、バクテリアの活性を高める。

- エアレーションを十分に行い、バクテリアが活動しやすい酸素濃度を確保。

3. 代替害虫対策の導入

- 防虫ネットや粘着シートを活用し、害虫の侵入を防ぐ。

- ニームオイルなど、魚やバクテリアに悪影響を及ぼしにくい天然由来の防虫資材を検討。

農薬はシステム全体を崩壊させるリスクがある

アクアポニックスでは、硝化バクテリアが正常に機能することが水質維持の鍵となります。

農薬の使用はこの微生物の生態系を破壊し、結果的に魚・植物・システム全体の崩壊を招く可能性があります。

次のセクションでは、農薬に頼らず害虫を防ぐ具体的な方法について解説していきます。

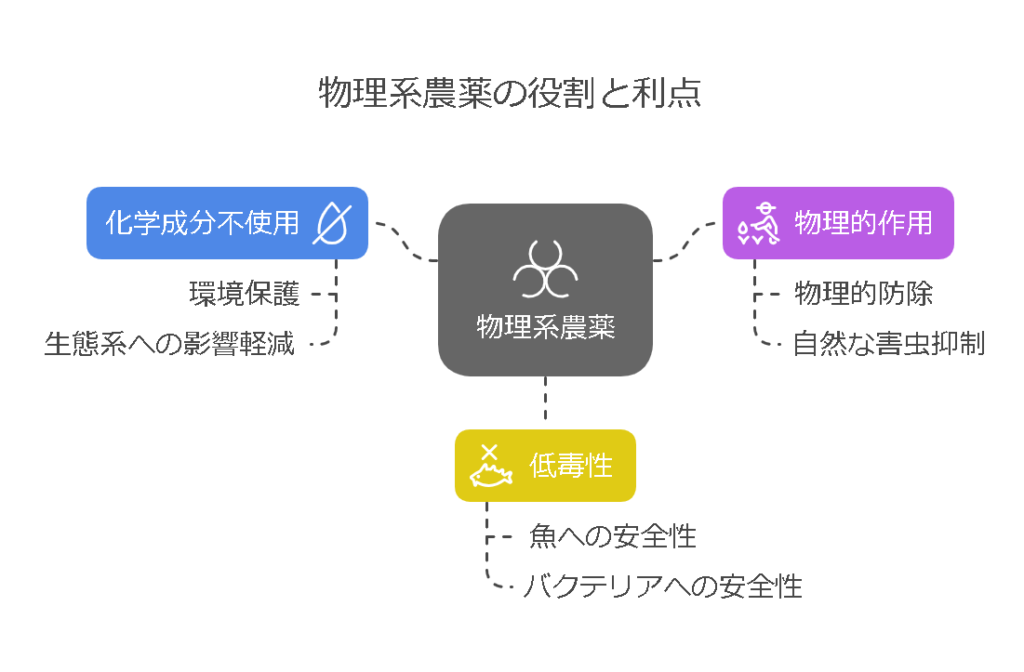

4. どうしても農薬を使いたい場合は?超低毒性の物理系農薬の検討

アクアポニックスにおける農薬の使用は慎重に

アクアポニックスでは、魚・植物・バクテリアが同じ水を共有するため、一般的な農薬の使用はほぼ不可能です。

しかし、「どうしても害虫被害が抑えられない」という状況で、低毒性の物理系農薬を検討することはあり得る選択肢です。

ただし、低毒性といえども、魚やバクテリアに悪影響を与える可能性があるため、慎重に扱う必要があります。

このセクションでは、比較的安全とされる物理系農薬の種類や使用上の注意点について解説します。

物理系農薬とは?

物理系農薬とは、化学的な殺虫成分を含まず、物理的な作用によって害虫を駆除するタイプの農薬を指します。

これらは、通常の殺虫剤よりも毒性が低く、魚やバクテリアに与える影響が少ないとされています。

代表的な物理系農薬の種類

- 粘着剤:サフオイル

- サフオイルは筆者がJAから低魚毒性であるとのことを確認しました。

- 植物の表面に噴霧し、害虫の動きを封じ込める。

- 成分例:デンプン溶液、植物由来の油など。

- リスク: 水に溶けやすい成分を含むものは、水槽に流れ込むと魚に影響を及ぼす可能性あり。

- ミネラル系農薬(珪藻土・カオリン粘土)

- 害虫の体表に付着し、脱水させることで駆除。

- 成分例:珪藻土、カオリン粘土。

- リスク: 粉末が水槽に入り込むと、水質悪化の原因となる。

- 脂肪酸系スプレー(ソープスプレー)

- 害虫の外殻を破壊して駆除。

- 成分例:カリウム石けん。

- リスク: 濃度が高いと植物にもダメージを与える可能性。

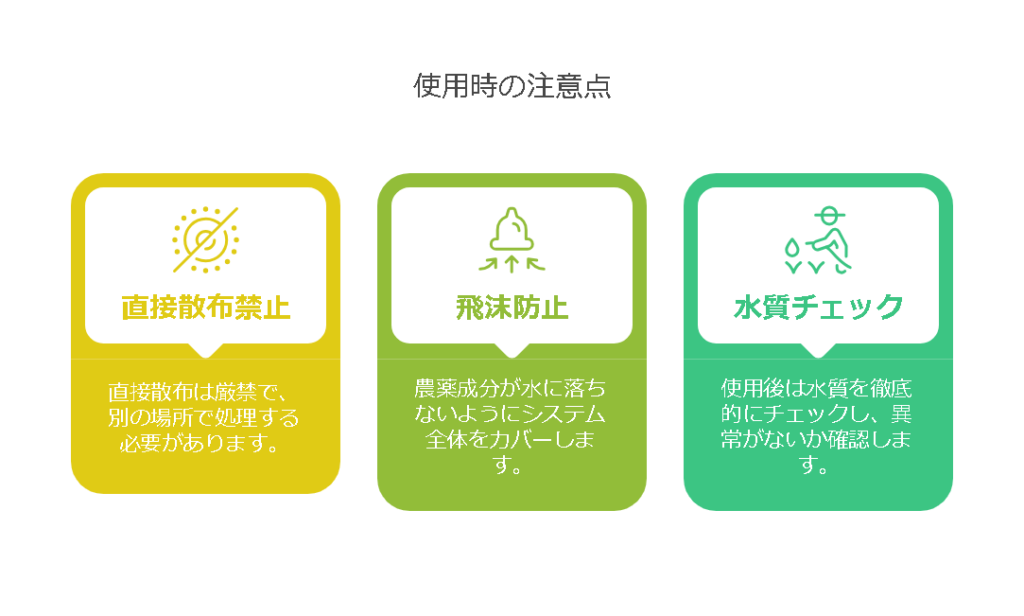

物理系農薬の使用時の注意点

1. 直接散布はNG!別の場所で処理する

- アクアポニックスのシステム内で直接散布することは厳禁。

- 方法: 被害のある葉をカットし、システム外で処理してから再び戻す。

2. 飛沫や流れ込みを防ぐ

- 農薬成分が水に落ちないよう、システム全体をカバーする。

- 防虫ネットやポリシートを併用するとリスクを軽減できる。

3. 使用後は水質を徹底チェック

- pH値、アンモニア濃度、硝酸塩濃度を測定し、異常がないか確認。

- 魚の動きに異変がないか、数日間観察する。

それでも農薬を使うリスクはゼロではない

低毒性の物理系農薬を使用したとしても、魚やバクテリアへの影響が完全にないわけではありません。

できる限り、農薬に頼らず、防虫ネットや天敵昆虫の導入などの対策を優先するのがベストです。

次のセクションでは、農薬に頼らずに害虫対策をする方法について解説します。

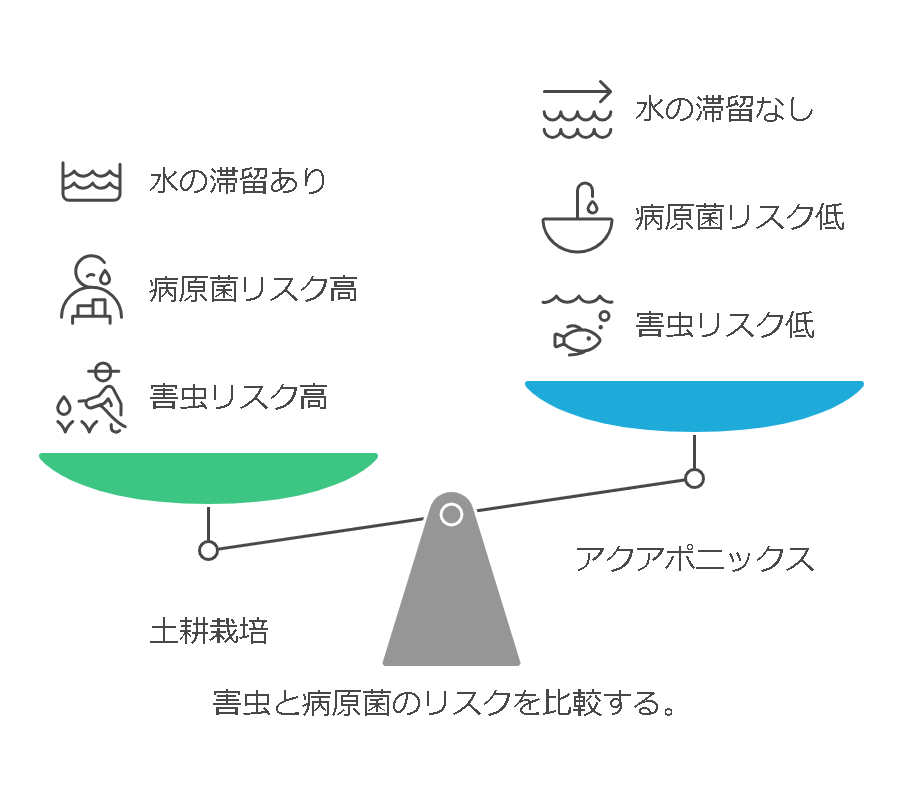

5. 農薬を使わなくても害虫対策は可能?アクアポニックス独自の強み

アクアポニックスのシステムが持つ自然な害虫抑制効果

アクアポニックスは、魚・植物・バクテリアが共生する循環型システムです。

このシステムには、土耕栽培とは異なる害虫抑制のメリットがいくつも存在します。

土耕と比べたアクアポニックスの害虫発生リスクの違い

| 比較項目 | 土耕栽培 | アクアポニックス |

|---|---|---|

| ネキリムシ・コガネムシ | 多い | ほぼゼロ |

| アブラムシ | 発生 | 発生リスクあり |

| ヨトウムシ | 発生 | 発生リスクあり |

| 病原菌の繁殖 | 多い | 少ない |

| 水の滞留 | あり | なし |

アクアポニックスならではの害虫発生リスク

アクアポニックスには、土壌害虫のリスクは低いものの、以下の害虫は発生する可能性があります。

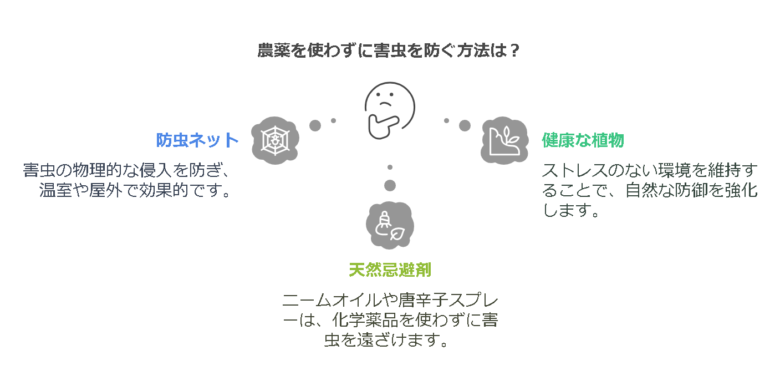

農薬を使わずに害虫を防ぐための基本対策

アクアポニックスの利点を活かしつつ、害虫を最小限に抑えるための方法をいくつか紹介します。

1. 防虫ネット・フィルターの活用

- 温室や屋外設置の場合、防虫ネットを活用することで、害虫の侵入を物理的に防げる。

- 給水口や排水口にフィルターを設置すると、外部からの害虫の侵入リスクが低減する。

2. 健康な植物を育てることが最大の防御

- 栄養バランスのとれた水質を維持し、植物がストレスを受けない環境を作ることが害虫対策の基本。

- 魚の排泄物から得られる栄養だけでは不十分な場合は、微量要素(鉄・カリウム・カルシウム)を適宜補充。

3. 天然由来の害虫忌避剤の活用

- ニームオイルや唐辛子スプレーなど、化学農薬を使わずに害虫を遠ざける方法を採用。

- ただし、魚への影響がないか慎重にテストしながら使用する。

ニームオイルについて詳しく知りたい方は下記の

▶【保存版】アクアポニックスで【害虫を徹底ブロック!】ニームオイルの全知識

をご覧ください

アクアポニックスでは農薬なしでも害虫対策は可能!

アクアポニックスは、土耕栽培と比べて害虫リスクが低く、農薬を使わずに防虫できる環境を整えやすいという強みがあります。

- 水の循環が常に行われ、病害虫のリスクが軽減

- 土壌由来の害虫が発生しにくい

- 防虫ネット・天敵昆虫・天然忌避剤の活用で対策可能

次のセクションでは、具体的な害虫例とその撃退方法について詳しく解説します!

6. 具体的な害虫例と対策:アブラムシ・ハダニ・コナジラミ・ヨトウムシ

アクアポニックスで発生しやすい害虫とは?

アクアポニックスは土を使わないため、土壌由来の害虫(ネキリムシやコガネムシの幼虫など)は発生しにくいですが、それでも特定の害虫は発生することがあります。特に、以下の害虫には注意が必要です。

1. アブラムシ

発生原因:

- 風や外部からの持ち込み(苗や野菜についてくることも)

- 植物が弱っていると増殖しやすい

- アリと共生関係があり、アリがアブラムシを保護し、繁殖を助長する

発見方法:

- 若葉や新芽の裏側、茎に群がる小さな虫(黒・緑・黄色などの種類あり)

- ベタついた分泌物(甘露)が葉に付着する

- アリが異常に多く集まっている

対策方法:

- 物理的防除:葉裏の水洗い(強めのシャワーで流す)

- 生物的防除:テントウムシやヒラタアブの幼虫を導入

- 天然由来資材:ニームオイルスプレー(低濃度で使用)

2. ハダニ

発生原因:

- 乾燥した環境で発生しやすい(特に夏場の室内栽培)

- 温度・湿度バランスが崩れると発生しやすい

発見方法:

- 葉の裏に細かいクモの巣のような糸が見える

- 葉の表面が黄色や白っぽく変色する

- 虫眼鏡で見ると、小さな赤色または黄色のダニが動いている

対策方法:

- 物理的防除:葉裏を水で定期的に洗い流す

- 生物的防除:カブリダニを放す(ハダニの天敵)

- 天然由来資材:ニームオイルや唐辛子スプレーを使用(魚への影響に注意)

3. コナジラミ

発生原因:

- 風通しの悪い温室環境

- 繁殖スピードが速く、一度発生すると急増する

発見方法:

- 葉の裏側に白い粉のような小さな虫が密集

- 植物を揺らすと、白い虫が舞い上がる

- 葉が黄変し、成長が鈍る

対策方法:

- 物理的防除:黄色粘着シートで成虫を捕獲

- 生物的防除:寄生バチ(エンカシア)を利用(温度管理20〜30℃が重要)

- 天然由来資材:ニームオイルやカリウム石鹸液で防除

4. ヨトウムシ

発生原因:

- 夜行性のため、昼間は見つかりにくい

- 風に乗って成虫が飛来し、葉に卵を産みつける

発見方法:

- 葉が食べられて穴が空く(特に夜間に被害が拡大)

- 葉の裏に卵塊が見つかる(黒や白い毛のような塊)

- 夜間に懐中電灯で照らすと、葉の上を這っている幼虫を発見できる

対策方法:

- 物理的防除:夜間に手で捕殺(少数なら効果的)

- 生物的防除:天敵の寄生バチを導入

- 天然由来資材:BT剤(バチルス・チューリンゲンシス菌)を散布(幼虫が小さいうちに使用すると効果的)

害虫対策の三本柱:物理・生物・天然資材の活用

アクアポニックスでは、農薬が使用できないため、以下の3つのアプローチを組み合わせることが重要です。

| 対策手法 | 方法 | 特徴 |

|---|---|---|

| 物理的防除 | 防虫ネット、粘着シート、葉の水洗い | 即効性があるが手間がかかる |

| 生物的防除 | 益虫(テントウムシ、カブリダニ、寄生バチ) | 持続的に効果を発揮するがコストがかかる |

| 天然資材 | ニームオイル、唐辛子スプレー、BT剤 | 魚に影響しないものを慎重に選ぶ必要がある |

アクアポニックスでは害虫対策も可能!

- アブラムシ・ハダニ・コナジラミ・ヨトウムシは発生するが、適切な対策で管理できる。

- 農薬が使えない分、物理的・生物的防除の併用がカギ。

- ニームオイルやBT剤などの天然資材も有効だが、使用には注意が必要。

- 害虫の発生を防ぐために、日常的なモニタリングと早期対策が重要。

次のセクションでは、生物的防除と物理的防除について、さらに詳しく解説します!

7. 生物的防除&物理的防除:ネット・シート・益虫がもたらす安心感

農薬を使わない害虫対策の重要性

アクアポニックスでは、農薬の使用が魚やバクテリアに悪影響を与えるため、基本的に農薬を使わない害虫対策が必要です。

その中でも生物的防除と物理的防除は、環境に優しく持続可能な方法として有効です。

本セクションでは、害虫を防ぐための具体的な手法を紹介し、「農薬なしでもここまでできる!」という実践例を解説します。

1. 物理的防除:害虫を寄せつけない工夫

物理的防除とは、害虫の侵入や発生を防ぐために、ネットやシート、トラップを使用する方法です。

(1) 防虫ネットの活用

効果的な防虫ネットの条件:

- 目が細かい(0.4mm以下):コナジラミやアブラムシの侵入を防ぐ

- 通気性が良い:温度・湿度の上昇を抑え、カビの発生を防ぐ

- 適切な設置:隙間なくカバーすることが重要

実践ポイント:

- 屋外ならトンネル型のネットを設置し、風通しを確保する。

- 室内栽培ならプラスチック製の虫よけカバーを利用。

(2) 粘着シート(イエロースティッキートラップ)

効果的な害虫:

- コナジラミ、アブラムシ、スリップス(アザミウマ)などの飛翔性害虫

使い方のポイント:

- 植物の高さに合わせて設置(植物の近くに吊るす、または地面に配置)

- 定期的に交換(2週間を目安に、害虫が増えたら1週間ごとに交換)

- 温室やビニールハウス内で特に有効

(3) トラップの活用(フェロモントラップ)

- ヨトウムシやガ類の成虫を捕獲し、産卵を防ぐ

- 生態系を崩さずに個体数を減らす効果がある

実践ポイント:

- 産卵期に合わせて設置(春・秋)

- アクアポニックス環境では水に落ちないように工夫する

2. 生物的防除:益虫を利用した害虫コントロール

生物的防除は、害虫の天敵となる益虫を導入し、自然な形で害虫を抑える方法です。

(1) テントウムシ(アブラムシ対策)

- 成虫1匹で1日最大50匹以上のアブラムシを捕食(通常20~50匹)

- 幼虫もアブラムシを大量に食べるため、導入効果が高い

- 室内栽培では活動範囲が限られるため、屋外向き

(2) カブリダニ(ハダニ対策)

- ハダニを主に捕食し、繁殖しながら害虫の発生を抑制

- 乾燥環境に強く、特に温室栽培に向いている

- 適正温度(20~30℃)で活動が活発になる

(3) 寄生バチ(コナジラミ対策)

- コナジラミの幼虫に寄生し、害虫の繁殖を防ぐ

- エンカシア種(Encarsia formosa)は特に効果的

- アザミウマには「スワルスキーカブリダニ」が適している

導入のポイント:

- 害虫の発生初期に放すと効果的

- 大量発生後では効果が薄いため、早めの対策が重要

3. 物理的防除×生物的防除の組み合わせがカギ

| 防除手法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 防虫ネット | 即効性があり、長期間効果を維持できる | 設置の手間、風通しに注意 |

| 粘着シート | 設置が簡単で、飛翔害虫に有効 | 直接触れる害虫には効果なし |

| テントウムシ | アブラムシ駆除に効果的 | 室内では活動範囲が限られる |

| カブリダニ | ハダニ駆除に有効、繁殖しながら害虫を抑制 | 環境によっては定着しにくい |

| 寄生バチ | コナジラミ対策として活躍 | 害虫がいなくなると効果が薄れる |

成功のポイント

- 害虫が出る前に防虫ネットや粘着シートで予防する

- 発生初期に益虫を導入し、自然なバランスを維持する

- 害虫の種類に応じて、物理・生物的防除を組み合わせる

生物的防除と物理的防除で農薬不使用栽培を実現!

- 防虫ネットや粘着シートで害虫の侵入を防ぐ

- 益虫(テントウムシ、カブリダニ、寄生バチ)を導入し、害虫の繁殖を抑える

- 両者を組み合わせることで、農薬なしでも害虫対策が可能!

次のセクションでは、「持続可能なアクアポニックスを目指すなら“農薬なし”がベスト」について詳しく解説します!

8. 持続可能なアクアポニックスを目指すなら“農薬不使用”がベスト

アクアポニックスの本質は「農薬不使用」

アクアポニックスは、魚・植物・微生物が連携しながら成長する自然の循環を再現するシステムです。

そのため、農薬を使用せずに害虫や病気を防ぐことが理想的な運用方法といえます。

ここでは、農薬を使わないことのメリットと、持続可能なシステムの維持方法について解説します。

1. 「農薬なし」がアクアポニックス成功の鍵

農薬を使用しないことは、以下の3つの理由から非常に重要です。

(1) 魚・植物・微生物のWin-Win-Winを実現

- 魚に優しい:農薬の影響で魚が中毒やストレスを受けるリスクがなくなる。

- 植物にとってもプラス:土壌由来の病害リスクが低く、適切な管理をすれば病気の発生率も抑えられる。

- 微生物が正常に働く:バクテリアが農薬の影響を受けず、栄養循環が安定。

(2) 環境に優しく、持続可能なシステムに

農薬を使用しないことで、周辺環境や水質への悪影響を最小限に抑えられます。農薬成分が水に残留することがないため、アクアポニックスの排水が環境に負荷をかけることもありません。

(3) 魚のストレス軽減で病気のリスクが減少

水質が安定し、農薬による急激な変化が起こらないため、魚はストレスなく健康に成長します。ストレスが減ることで免疫力が高まり、病気への耐性も向上します。

2. 無農薬で害虫対策を成功させるためのポイント

無農薬のアクアポニックスを運用するためには、害虫対策を徹底する必要があります。

(1) 予防策を徹底する

- 防虫ネットの設置:害虫の侵入を物理的に防ぐ。

- 清潔な環境維持:枯れ葉や腐った植物をすぐに取り除く。

- 病気に強い品種を選ぶ:耐病性のある品種を導入する。

(2) 生物的防除を活用する

- 益虫(テントウムシ、カブリダニ)を利用し、害虫の天敵を活用。

- 寄生バチなどの天敵導入で、害虫の発生を抑制。

- ただし、湿度や温度によって益虫の効果が変動するため、適切な管理が必要。

(3) 環境を最適化する

- 適切な水温・湿度管理:害虫が発生しにくい環境を整える。

- 適正な栄養バランス:植物が健康に育ち、病害虫に強くなるように管理。

- しかし、完全に害虫発生リスクをゼロにすることはできないため、「リスクを最小限にする」ことが重要。

3. 農薬なしのメリットを最大限に活かすために

農薬を使わずにアクアポニックスを運用することで、以下のようなメリットが得られます。

| メリット | 内容 |

|---|---|

| 健康的な野菜・魚が育つ | 化学物質を使用しないため、安心・安全な食品が生産できる。 |

| 持続可能でエコ | 化学農薬の排出がなく、環境負荷を抑えられる。 |

| コスト削減 | 農薬の購入コストが不要になり、長期的に低コストで運用可能。 |

持続可能なアクアポニックスは「農薬不使用」でこそ完成する

アクアポニックスの本来のメリットを最大限に活かすためには、農薬を使わない運用が理想的です。

魚・植物・微生物がバランス良く共存し、長期間にわたり安定したシステムを維持できます。

ただし、完全に害虫リスクをゼロにすることは難しいため、防虫ネット・益虫の活用・環境管理などの工夫を組み合わせることが重要です。

次のセクションでは、「ニームオイルなど天然由来の対策資材」について詳しく解説します!

9. ニームオイルなど天然由来の対策資材

アクアポニックスで使える害虫対策の新たな選択肢

アクアポニックスでは、魚やバクテリアの健康を守るため、化学農薬の使用が基本的に難しいとされています。

しかし、天然由来の害虫対策資材であれば、一定の条件下で使用できるものもあります。

特に注目されているのがニームオイルです。

ニームオイルは、インドセンダンから抽出される天然成分で、害虫の摂食や繁殖を抑える効果があります。

ここでは、アクアポニックスでの使用方法や注意点について解説します。

1. ニームオイルとは?アクアポニックスに適しているのか

(1) ニームオイルの基本情報

- 原料:インドセンダンから抽出

- 主成分:アザディラクチン

- 効果:害虫の食欲を抑える、成長・繁殖を妨げる

- 対象害虫:アブラムシ、ハダニ、コナジラミ、ヨトウムシなど

(2) アクアポニックスでのメリット

- 魚毒性が低い製品を選べば、アクアポニックスでも使用可能(ただし要注意)

- 化学農薬不使用の代替手段として活用可能

- 害虫の耐性がつきにくいため、長期間使用できる

(3) 注意点:すべてのニームオイルが安全とは限らない

- 乳化剤入りの製品は魚に有害な可能性があるため、使用前に成分を確認

- 散布量・頻度を調整し、バクテリアへの影響を最小限に抑える

- 水槽に直接投入しない(基本的に葉面散布で使用)

2. アクアポニックスでのニームオイルの使い方

(1) 使用手順

- 魚に影響を与えないニームオイルを選ぶ

- 例:「ダイコー社製のニームオイル」など、魚毒性が低いとされる製品を使用

- 希釈する

- 目安:水1Lに対し、数滴のニームオイル(製品の推奨濃度に従う)

- 葉面散布

- 夕方や早朝に葉の表裏にスプレーする

- 直接水に落ちないよう注意

- 散布後の観察

- 魚やバクテリアに異常がないか確認

- 1週間に1回程度のペースで使用

ニームオイルについて詳しく知りたい方は下記の

▶【保存版】アクアポニックスで【害虫を徹底ブロック!】ニームオイルの全知識

をご覧ください

3. ニームオイル以外の天然由来資材

ニームオイル以外にも、アクアポニックスで比較的安全に使える天然由来の害虫対策資材があります。

| 資材名 | 特徴 | 対象害虫 | 使用方法 |

|---|---|---|---|

| 木酢液 | 土壌改良・殺菌効果 | カビ・細菌系の病害 | 葉面散布・土壌潅水 |

| 重曹スプレー | アルカリ性でカビ・害虫を抑制 | うどんこ病・ハダニ | 水に溶かして散布 |

| 唐辛子エキス | 辛み成分が害虫の忌避効果を発揮 | アブラムシ・コナジラミ | 葉面散布 |

天然由来資材を活用し、持続可能な害虫対策を

アクアポニックスでは農薬の使用が制限されるため、ニームオイルをはじめとした天然由来の害虫対策資材が有効な選択肢となります。

- ニームオイルは魚毒性が低いものを選び、慎重に使用する

- 散布方法を工夫し、水槽に直接影響を与えないようにする

- 木酢液、重曹スプレー、唐辛子エキスなども活用し、害虫管理を多角的に行う

このような対策を組み合わせることで、アクアポニックスにおいても害虫を抑えつつ、魚やバクテリアに影響を与えない管理が可能になります。

次のセクションでは、「まとめ:農薬に頼らない害虫対策でアクアポニックスをより安全・快適に」について詳しく解説します!

農薬に頼らない害虫対策でアクアポニックスをより安全・快適に運用するのまとめ

アクアポニックスでの害虫対策の総まとめ

アクアポニックスでは、魚や微生物の健康を守るため、農薬の使用が基本的にNGとされています。しかし、それでも害虫の発生を防ぐ方法は多彩に存在します。

- 物理的防除:防虫ネット、粘着トラップ、黄色防虫シートなどを活用し、害虫の侵入を防ぐ。

- 生物的防除:テントウムシや寄生バチなどの天敵を導入し、害虫を自然に抑制。

- 天然由来の資材:ニームオイル、木酢液、重曹スプレー、唐辛子エキスなど、魚や微生物に影響を与えにくい対策を活用。

これらの方法を組み合わせることで、農薬を使わなくても害虫を効果的にコントロールできます。

農薬を避けるメリットと持続可能な農法としての利点

農薬を使用しないことで、アクアポニックスは以下のようなメリットを最大限に活かすことができます。

- 魚の健康維持:農薬による毒性リスクがないため、魚が長期間元気に生育。

- 微生物の安定:バクテリアの働きを阻害せず、硝化サイクルが安定する。

- 環境負荷の低減:農薬による水質汚染がないため、持続可能な農法として適応しやすい。

- 安全な食の確保:無農薬で育った野菜を安心して食べられる。

さらなる害虫対策のヒント

害虫対策をより強化したい場合は、以下のような方法を取り入れるとよいでしょう。

- 害虫発生を未然に防ぐ環境作り:適切な換気、適度な水温管理、pH調整により害虫の発生を抑える。

- 害虫の早期発見・対策:定期的な葉のチェックを行い、初期段階で適切に対処。

- 害虫対策の組み合わせ:物理的防除、生物的防除、天然由来資材をバランスよく活用。

ニームオイルについてさらに詳しく知りたい方へ

害虫対策の一つとして有効なニームオイルについて、詳細な使い方や注意点を解説した特化記事を用意しています。

農薬を使わずに害虫を管理する方法をしっかり理解し、アクアポニックスをより安全で快適に運用しましょう!

コメント